Napoléon Bonaparte et le Louvre

Le musée du Louvre que nous connaissons aujourd’hui doit beaucoup à Napoléon. Davantage pour ses aménagements que pour les œuvres spoliées aux nations étrangères lors des négociations menées sous le Directoire et l’Empire. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, Napoléon Bonaparte de fut pas l’inventeur de cette nouvelle manière d’enrichir le pays vainqueur.

Le Musée du Louvre : un projet d’Ancien Régime

Louis XIV délaissant le palais citadin pour les atours riants de la proche banlieue parisienne, le Louvre devient dès la seconde moitié du XVIIe siècle un immense espace de possibilités. Il est d’abord un dépôt d’œuvres d’art appartenant à la couronne et accueille dans plusieurs appartements et ateliers les artistes du roi. Puis régulièrement au XVIIIe siècle, l’idée revient de faire de ce palais un véritable musée. Diderot dans l’Encyclopédie y va de ses talents d’architecte d’intérieur :

On souhaiterait, par exemple, que tous les rez-de-chaussées de ce bâtiment fussent nettoyés & rétablis en portiques. Ils serviraient ces portiques, à ranger les plus belles statues du royaume, à rassembler ces sortes d’ouvrages précieux, épars dans les jardins où on ne se promène plus, & où l’air, le temps & les saisons, les perdent & les ruinent. Dans la partie située au midi, on pourroit placer tous les tableaux du roi, qui sont présentement entassés & confondus ensemble dans des gardes-meubles où personne n’en jouit. On mettrait au nord la galerie des plans, s’il ne s’y trouvait aucun obstacle. On transporteroait aussi dans d’autres endroits de ce palais, les cabinets d’Histoire naturelle, & celui des médailles.

Au XVIIIe, le projet de Museum prend véritablement forme et le Louvre accueille dès 1725 le Salon qui devient bisannuel en 1751. On sait le Salon obtus car il ne présente à ses débuts que les tableaux des membres de l’Académie de peinture ; il finira pourtant bien par gagner en souplesse au XIXe siècle. La Révolution suspend les avancées du projet avant que les révolutionnaires ne s’en emparent transformant le Louvre en Museum central des arts de la République. Les fonds de la nouvelle institution sont grassement alimentés par les œuvres de la couronne ainsi que celles confisquées au clergé et aux émigrés.

Libérée dans le sang de la monarchie et de son pouvoir tyrannique, la France se revendique désormais de l’engeance pure et marmoréenne des régimes antiques et démocratiques. Argument largement suffisant à ses yeux républicains pour se considérer légitime à s’accaparer les chefs d’œuvre de l’Antiquité et de la haute Renaissance. La machine est lancée et le pillage orchestré et systématique des pays limitrophes en guerre contre la Nation est initié par une habile nouveauté : les indemnités de guerre des vaincus sont désormais largement réglées sous forme d’œuvres d’art. Le Directoire (1795 – 1799) ne renie pas cet héritage et encourage même cette rusée pratique.

En 1796, des ordres écrits du Directoire encouragent le jeune général Bonaparte à ne pas lésiner sur les spoliations :

Le Directoire exécutif est persuadé que vous regarderez la gloire des Beaux-Arts comme attachée à celle de l’Armée que vous commandez. L’Italie leur doit en grande partie ses richesses et sa renommée : mais le temps est arrivé où leur règne doit passer en France pour affermir et embellir celui de la Liberté.

Et il va sans dire que Bonaparte s’y emploie. Il va même pousser la légitimation de ces spoliations (pudiquement désignées comme des « confiscations ») par des traités signés avec les vaincus. Et si « Napoléon vole comme l’éclair et frappe comme la foudre », les villes en passe d’être saignées à blanc sentent aussi venir son arrivée. C’est ainsi qu’à Florence en octobre 1800, on sait les troupes napoléoniennes en approche, raison pour laquelle on s’affaire aux Offices. Le directeur Tommaso Puccini (1749 – 1811) organise la fuite des œuvres les plus célèbres de la Toscane. Celles qu’il peut sauver en tous cas. Car Tommaso sait les spoliations gargantuesques effectuées à Venise et à Rome. Il sait aussi qu’une fois parvenues à Paris, les œuvres seront peut-être présentées sur des chars défilant en parade comme lors des 27 et 28 juillet 1798. Les plus beaux trésors d’Italie comme des prisonniers de guerre avant de rejoindre le Louvre et les gazettes titrant :

La Grèce les céda, Rome les a perdus. Leur sort changea deux fois, il ne changera plus.

Ces visions dantesques redonnent à Tommaso l’énergie du désespoir et le directeur des Offices de redoubler d’efforts. Emballées avec précaution dans 75 caisses, les œuvres sont chargées sur des bateaux amarrés sur les berges de l’Arno ; un des convois les plus extraordinaires de l’Histoire s’en va discrètement vers Livourne où l’attend une frégate britannique. Une fois chargé, le navire lève l’ancre pour la Sicile, mettant quelques-uns des plus grands chefs d’œuvre italiens à l’abri des appétits napoléoniens. Pourtant la Vénus Médicis discrètement installée à Palerme fut finalement sommée – sous pression diplomatique – de rejoindre Paris en 1803. Elle ne retrouvera Florence qu’en 1815. Le pillage fut tellement traumatisant en Italie qu’il donna naissance à un proverbe :

Non tutti i francesi sono ladri, ma Buonaparte sì.

(Tous les Français ne sont pas des voleurs mais une bonne part (Buonaparte – Bonaparte), si.)

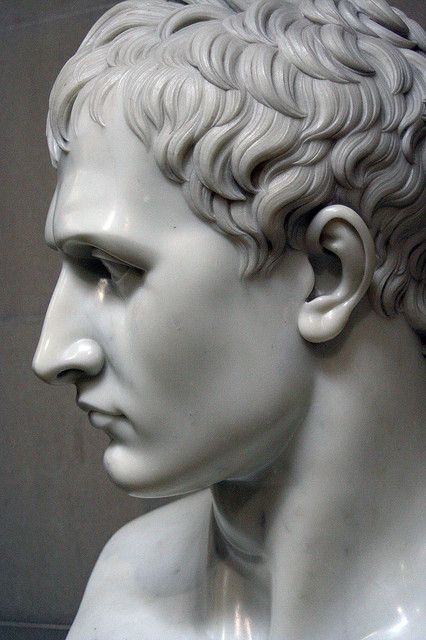

Le Musée Napoléon

Une fois porté au pouvoir, Napoléon fait du Museum central des arts de la République le Musée Napoléon. Un nom plus concis – et un rien plus narcissique aussi – pour une collection qui s’est grassement étoffée en quelques années. L’ambition de faire du Louvre un musée universel emprunte autant aux Lumières qu’à l’ambition de Bonaparte de faire de Paris une nouvelle Rome. La mode est à l’antique depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle. La Révolution et l’instauration de la République ont renforcé ce sentiment. L’Empire se veut comme la consécration de cet élan idéalisé vers une pureté politique et esthétique retrouvée.

Néanmoins, nous ignorons tout de la formation aux arts de Napoléon Bonaparte. Sans doute fut-il initié à Brienne, sans doute lut-il beaucoup sur le sujet, comme c’était son habitude. Avait-il un penchant pour les arts ou simplement la parfaite conscience de leurs importances capitales dans l’instauration d’une légitimité politique et dynastique ? Encore une fois, nous l’ignorons. Bien trop occupé aux négociations, il n’était pas de ceux qui sélectionnaient les chefs d’œuvre à déplacer. Pour l’aider, il était accompagné de commissions spécialisées formées par des intellectuels et des spécialistes de l’histoire de l’art qui identifiaient, sélectionnaient et localisaient les œuvres qui devaient partir pour Paris. Toutes ces spoliations étaient parfaitement organisées et d’une ampleur inédite jusque là.

L’Italie n’est pas la seule à souffrir de ces pillages. La Prusse, l’Autriche, l’Égypte, l’Espagne ou la Belgique sont passées au peigne fin. Les cargaisons égyptiennes ont un sort inattendu, confisquées par les Anglais qui les acheminent à Londres. Aujourd’hui, plusieurs de ces œuvres sont encore visibles au British Museum ; dont la célèbre pierre de Rosette.

Le Musée Napoléon est ainsi le nouvel écrin d’œuvres plus extraordinaires les unes que les autres. Parmi elles, des œuvres de peinture du Corrège, de Mantegna, de Raphaël, de Lorenzo Lotto, de Memling, van Eyck, du Guerchin, Carrache, Reni, du Pérugin ou encore de Botticelli ou de Vinci. Les sculptures affluent au même rythme : l’Apollon du Belvédère, le groupe du Laocoon, le Tireur d’Épine ou les chevaux de la basilique Saint-Marc. Toutes ces spoliations ne trouvent pourtant pas refuge au Louvre. Nombre d’entre elles sont réorientées vers les musées de province.

Parallèlement, le Louvre est remanié pour différentes raisons. Sa physionomie change pour celle que nous lui connaissons aujourd’hui. Les artistes autrefois hébergés dans le palais sont expulsés. Les architectes Charles Percier (1764 – 1838) et Pierre Fontaine (1762 – 1853) érigent une aile longeant la rue de Rivoli et une partie du Louvre est maintenue comme résidence palatiale (pour les invités prestigieux notamment) et plusieurs de ses espaces (le Salon Carré, la Galerie d’Apollon et la grande Galerie) servent pour les cérémonies.

Les œuvres sont exposées dans la galerie du bord de l’eau – côté Seine donc – puis Pierre Fontaine réaménage les appartements d’hiver d’Anne d’Autriche et étend cette partie du musée entre 1806 et 1817 dans l’aile sud de la Cour carrée. À partir de 1812, la salle des Caryatides accueille la collection Borghèse.

Régulièrement et malgré les aménagements, on se plaint du manque de luminosité pour bien apprécier les collections. Des ouvertures zénithales sont percées, on ajoute des miroirs pour réfléchir la lumière mais il faut tout de même choisir ses heures pour visiter et apprécier les trésors du Musée Napoléon. Tout le monde peut y accéder. Le musée est ouvert au public le samedi et le dimanche mais les visiteurs étrangers peuvent y entrer les autres jours de la semaine sur simple présentation de leur passeport. Les Anglais ne manquent pas de le faire à la suite de la paix d’Amiens et – si l’Europe s’offusque et se scandalise des spoliations opérées par les Français – force est de constater que l’ambition d’un musée universel fait du Louvre sous le règne de Napoléon Ier, le plus beau musée du monde.

Pascal Torres, conservateur au département des Arts graphiques de l’actuel musée du Louvre le reconnaît volontiers :

Le Musée Napoléon, à la chute de l’Empire, était devenu le plus grand musée de l’univers, que jamais aucun musée ne pourra égaler dans l’histoire humaine, pas même le Louvre aujourd’hui.

Mais comme le dit l’adage, bien mal acquis ne profite jamais. Et le rêve un temps incarné de faire du musée Napoléon le plus grand musée du monde s’effondre en même temps que l’Empire. Après Waterloo en juin 1815, il n’est plus question pour la France de conserver les richesses qu’elle a dérobé pendant près de 20 longues années. Les propriétaires exigent à juste titre le retour de leurs précieux trésors. En juillet 1815, diplomates et hommes politiques des différents pays engagés contre la France sont à Paris pour organiser le retour des œuvres nationales.

Le paradoxe de la restitution

De nombreuses correspondances d’époque témoignent de la fascination que suscite le Musée Napoléon chez tous les visiteurs, tel cet Anglais qui affirme que « la seule visite de ce musée vous récompense d’un voyage à Paris. » Car tous l’admettent, il est commode et plaisant de pouvoir admirer en un même lieu la réunion de tant de chefs d’œuvre et cela sans être pressé par un guide comme c’est le cas dans la plupart des galeries européennes.

Guillaume de Humboldt (1767 – 1835) n’est pas le dernier à le faire savoir. Cet ancien ambassadeur de Prusse à Rome est envoyé en juillet 1815 à Paris pour organiser le rapatriement des œuvres prussiennes ; il ne tarit pas d’éloges sur le musée. À son épouse, il écrit :

Je t’ai écris déjà, je crois, que tous les jours autant que possible je vais au musée. Jusqu’à maintenant, je me suis seulement occupé des statues. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que je n’avais jamais vues, en particulier venant de la villa Albani.

Ou encore :

C’est un plaisir infini et pour ainsi dire mon seul plaisir ici.

Mieux ! Le diplomate empêtré dans des négociations houleuses avec les Français – n’oublions pas que Dominique Vivant-Denon (1747 – 1825), directeur du Musée Napoléon, se bat alors bec et ongles pour conserver le plus possible d’œuvres étrangères dans ce musée qu’il aime tant – le diplomate prussien ayant pour mission de rapatrier les œuvres prussiennes indique à son épouse qu’à l’heure même où il arpente les galeries du musée, « il y a ici une salle qui est en préparation pour la Pallas de Velletri et c’est la plus belle salle du musée. » Quelle ironie ! Un de ceux qui doit vider le musée d’une partie de ses collections admire le Louvre en devenir !

L’admiration et l’émotion esthétique que suscite le Musée Napoléon chez le visiteur jusqu’en 1815 ne fait absolument aucun doute. La réunion de tant de chefs d’œuvre émeut et transporte absolument tout ceux qui en témoignent. Le modèle de ce musée est beau, c’est évident. Mais le prix à payer pour y parvenir est décidément trop élevé.

Si réunir une telle collection à Paris nécessite de priver tant d’autres lieux de leurs arts, alors il est préférable de renoncer à ce projet pharaonique. En 1815, les arguments les plus récurrents avancent que les Italiens ou les Allemandes aiment tant l’art que les en priver serait criminel. À l’inverse, on reproche aux Français de n’avoir aucune sensibilité dans ce domaine – preuve en est qu’on en voit aucun, affirme-t-on, visiter le musée et qu’il leur plaît seulement de posséder ce que toute l’Europe s’accorde à considérer comme exceptionnel. Rien n’est épargné à ces arrogants Français qui se satisfont davantage de la vanité qu’ils tirent de leur musée que de la beauté dont ils devraient s’émouvoir. Sévère critique partout relayée.

Pourtant cette centralisation de tant de chefs d’œuvre européens au même endroit, unique dans l’Histoire, bouleverse soudain la conscience que les pays ont de leur propre patrimoine. Les pays européens spoliés par les Français rapatrient leurs œuvres chéries et s’interrogent : doit-on remettre à leur exact emplacement les œuvres un temps disparues ? Ne faut-il pas s’essayer, comme au Louvre, à centraliser dans quelques grandes villes du pays les plus belles pièces pour les laisser voir par le plus grand nombre ?

Cette impression spectaculaire d’universalisme qui fut l’âge d’or du Louvre marqua tant les esprits qu’elle inaugura une nouvelle manière de conserver, d’exposer et d’admirer les arts dans les différents pays européens. Peu à peu, l’idée de grands musées à l’idéal universaliste grandit et ouvre la voie à la création de ceux que nous connaissons aujourd’hui. Si le Musée Napoléon n’est aucunement l’instigateur de cet engouement ancien pour la réunion d’œuvres d’art, il fut suffisamment spectaculaire et traumatisant pour que les pays volés remettent au centre de leurs préoccupations culturelles la mise en valeur et la protection de leur patrimoine.

Nous qui avons manqué – à 200 ans près – cette expérience unique à Paris, nous avons toujours la chance aujourd’hui de pouvoir fréquenter avec délice les incroyables collections du Louvre, reconnu de tous comme l’un des plus beaux musées du monde. Un luxe inestimable dont personne ne devrait se priver.

Que buvait-on à la table de Napoléon ?

Après avoir mis à l’honneur la gastronomie sous l’Empire et les plats préférés de Napoléon Bonaparte, intéressons-nous à ce qu’on buvait à sa table. Sans surprise, les amateurs de vins préfèreront sûrement les goûts éclectiques et exotiques de Joséphine à la frugalité napoléonienne !

Que buvait Napoléon Bonaparte ? Nous le savons peu porté sur la bonne chère et plus sensible à la simplicité d’une gastronomie familiale ou militaire. Si l’homme n’était pas plus amateur de vin que de mets raffinés, il avait pourtant ses préférences. Quant aux invités de sa table, ils n’avaient crainte de mourir de soif : la cave de la Malmaison recelait des trésors sélectionnés avec soin par Joséphine de Beauharnais.

Napoléon Bonaparte, un buveur raisonnable

En homme d’habitude, Bonaparte mange presque toujours la même chose et bois tous les jours le même vin de Bourgogne, ce chambertin qu’il coupe d’eau glacée. Constant (1778 – 1845), le valet de chambre de Napoléon de 1800 à 1814 rapport cette habitude :

L’Empereur ne buvait que du chambertin et rarement pur.

Le fait est confirmé par Mademoiselle Avrillion (1774 – 1853), la première femme de chambre de Joséphine. Le mélange idéal de vin et d’eau s’équilibre d’une moitié de l’un et d’une moitié de l’autre. À raison d’une bouteille de 50cl au déjeuner et au dîner, il fallait tenir prêtes les bouteilles dans tous les endroits fréquentés par Bonaparte. L’habitude commença dès qu’il fut général puisqu’il fallut emporter en Égypte des caisses de ce bourgogne. Si la campagne fut victorieuse pour le futur Premier Consul, elle fut désastreuse pour ses bouteilles qui supportèrent difficilement les changements de températures. À l’époque, le soufre ne fait pas partie de la production habituelle du vin et, malheureusement, son absence transformait souvent le vin en vinaigre.

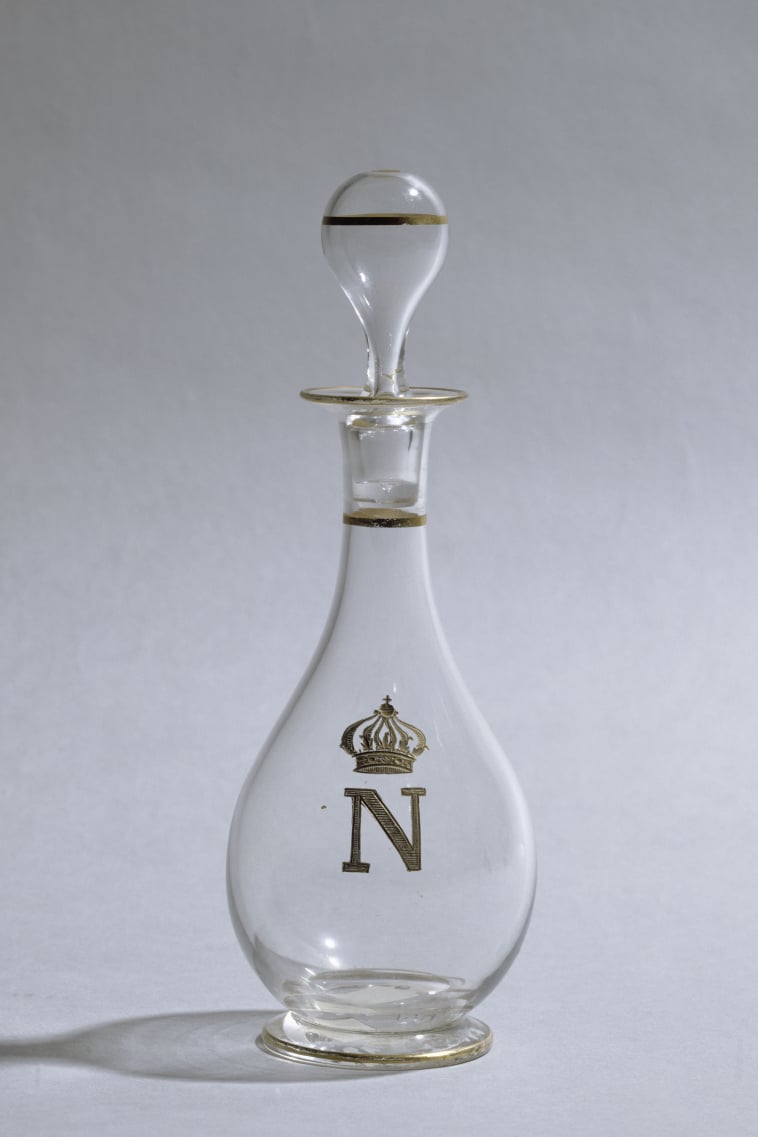

En conditions habituelles néanmoins, on commençait déjà à faire vieillir le nectar grâce à des bouteilles de verre opaque dont le bouchage au liège conservait avec plus de sécurité l’intégrité du breuvage. Ordinairement, on servait à Napoléon Bonaparte puis à Napoléon Ier – les deux conservant une parfaite linéarité dans leurs habitudes – un chambertin âgé de 5 ou 6 ans qui était fourni par la maison Soupé et Pierrugues située au 338, rue Saint-Honoré à Paris. Les négociants avaient pour mission de fournir toutes les résidences impériales et « sur les champs de bataille, les fils de ces messieurs suivaient l’Empereur à tour de rôle » témoigne encore le valet Constant. L’art de la table adoptant le service à la russe et délaissant celui à la française, l’attention aux bouteilles étaient bien différente du siècle précédent et le vin était mis en bouteilles de verre manufacturées à Sèvres et marquées du N couronné.

Je ne peux vivre sans champagne, en cas de victoire, je le mérite, en cas de défaite j’en ai besoin.

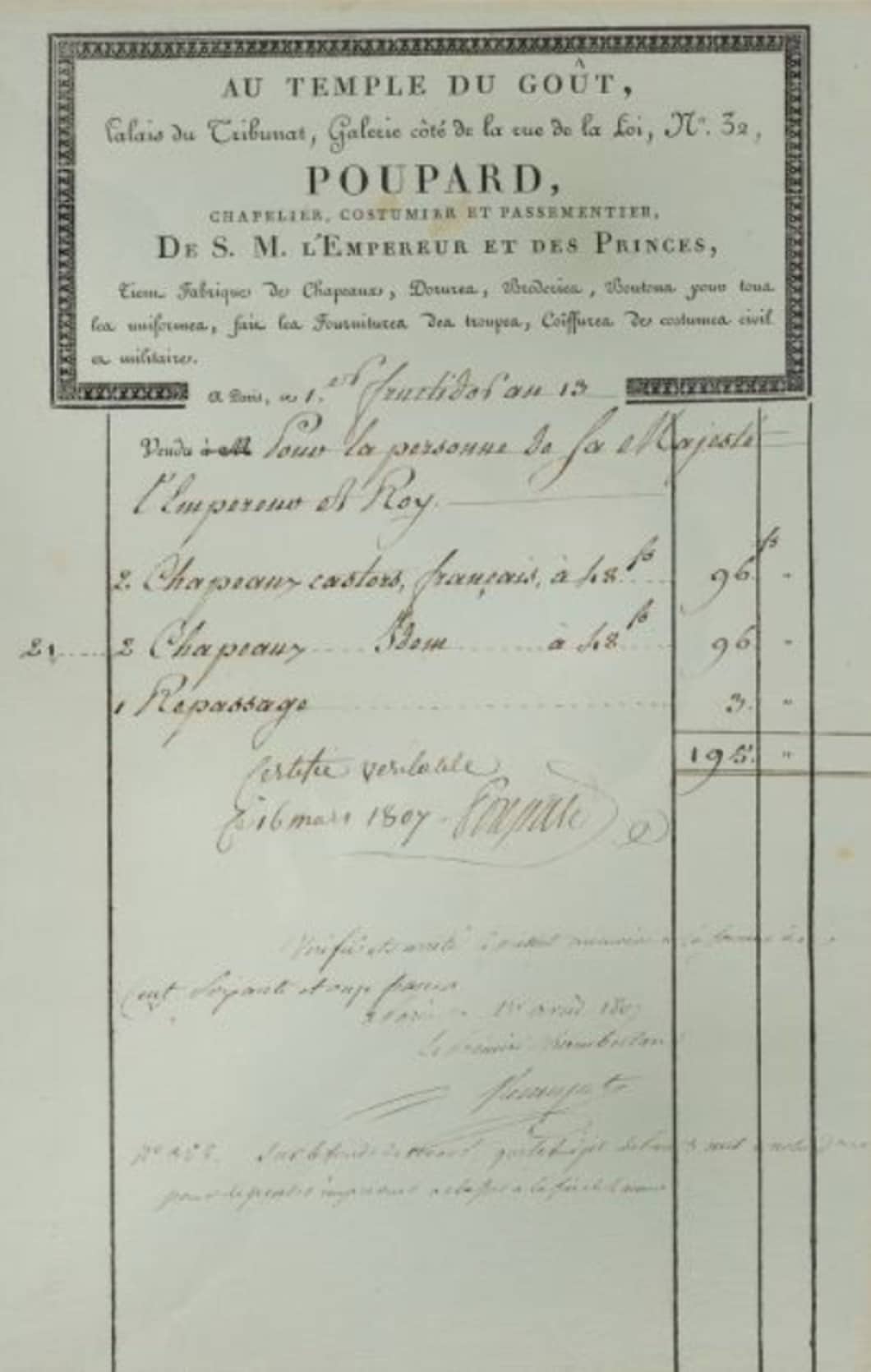

On prête cette citation à Napoléon Bonaparte. Et sans doute l’a-t-il prononcée. Son goût pour la frugalité n’est plus à prouver et le champagne est un des rares plaisirs gastronomiques qu’il apprécie véritablement. Preuve en est dans les archives de la maison Moët qui conserve les traces comptables des commandes passées par le célèbre Corse. La toute première est au nom de Napoléon Bonaparte, Premier Consul de Paris à la date du 27 thermidor an 9 (15 août 1801, le jour de l’anniversaire de ses 32 ans !) puis une autre est passée en 1803. Une fois Bonaparte devenu Napoléon Ier, les commandes sont destinées à l’Empereur et sa famille. Quelques mois avant la bataille d’Austerlitz, début septembre 1805, une commande de l’Empereur est expédiée à Strasbourg et sans doute s’apprête-t-elle sans le savoir à célébrer un grand moment de l’Histoire. Joséphine ou encore Jérôme Bonaparte se rencontrent également dans les archives comptables de la célèbre maison de champagne.

À la tête de cette dernière, Jean-Rémy Moët, alors maire d’Épernay, ne semble pas avoir rencontré l’Empereur venu dans sa ville seulement attiré par l’attrait des fines bulles. Napoléon Ier aurait sympathisé avec cet homme qui l’accueilla chez lui et qui reçu, de la main de l’Empereur, la Légion d’honneur.

Joséphine et la cave aux merveilles de la Malmaison

L’inventaire de la cave de Joséphine de Beauharnais en 1814 révèle l’étendue du goût raffiné de la propriétaire de la Malmaison. Plus de 13000 bouteilles sont recensées au décès de l’ancienne impératrice avec en bonne place de nombreux vins liquoreux en provenance de vignobles allant de l’Andalousie au Portugal an passant par les côtes du Languedoc, les îles de Madère et des Canaries. Ces vins appréciés pour leur douceur étaient servis lors des collations de l’après-midi ou bien au dessert à l’occasion des nombreuses réceptions et repas organisés par Joséphine.

Haut lieu de réunion de l’élite et des proches de la famille impériale, la réputation de la table de la Malmaison a traversé le temps. Elle est assurément un incontournable de l’histoire de la gastronomie et de l’art de la table à la française. Joséphine de Beauharnais, savamment conseillée par les meilleurs palais de l’Empire (Cambacérès et Talleyrand en premier lieu), brilla par un choix audacieux de crus prestigieux et d’alcools exotiques, souvenir de sa Martinique natale.

Crus bordelais et bourguignons, champagnes, côtes du Rhône et du Rhin, muscats de Lunel et du Roussillon, vermouth, liqueurs italiennes et des îles étaient régulièrement servis à table. Surtout le rhum était une excentricité créole qui ravissait les invités, d’autant plus lorsqu’il était servi sous forme d’un punch, une boisson déjà à la mode au XVIIIe siècle mais qui devint incontournable sous l’Empire. Joséphine en raffolait, le faisant scrupuleusement préparer avec les cinq ingrédients alors indispensables : du thé, du sucre, de la cannelle, du citron et du rhum. Raison pour laquelle le bol à punch faisait partie des services… à thé !

Pour plaire aux dames, le punch était servi glacé. D’aucuns affirment que c’est au Procope qu’on le bu ainsi en premier car ce punch très frais atténuait le goût de l’alcool et séduisait ainsi davantage la gente féminine. L’histoire ne dit pas si Joséphine le buvait ainsi au coucher.

Car si l’impératrice n’était pas une grande consommatrice de boisson alcoolisée, elle buvait souvent, avant de dormir, un petit verre de punch. Rien d’étonnant car on prêtait à ce breuvage la vertu d’assurer un sommeil doux et tranquille. La présence d’un bol à punch dans une chambre à coucher n’avait donc, au début du XIXe siècle, rien d’incongru. Rappelons que cette époque étant révolue, ce n’est plus le cas aujourd’hui et qu’il serait du plus mauvais goût de remplacer votre doudou par une bouteille de rhum, fusse-t-il agrémenté de sucre et d’épices.

Lorsqu’en 1815 Bonaparte est exilé à Sainte-Hélène, son quotidien en est naturellement bouleversé. Son chambertin ne supporte pas le voyage et les Anglais lui servent un claret que l’Empereur déchu n’apprécie pas. Parfois on le voit élaborer quelques tractations pour échanger quelques bouteilles contre du bourgogne, sans succès.

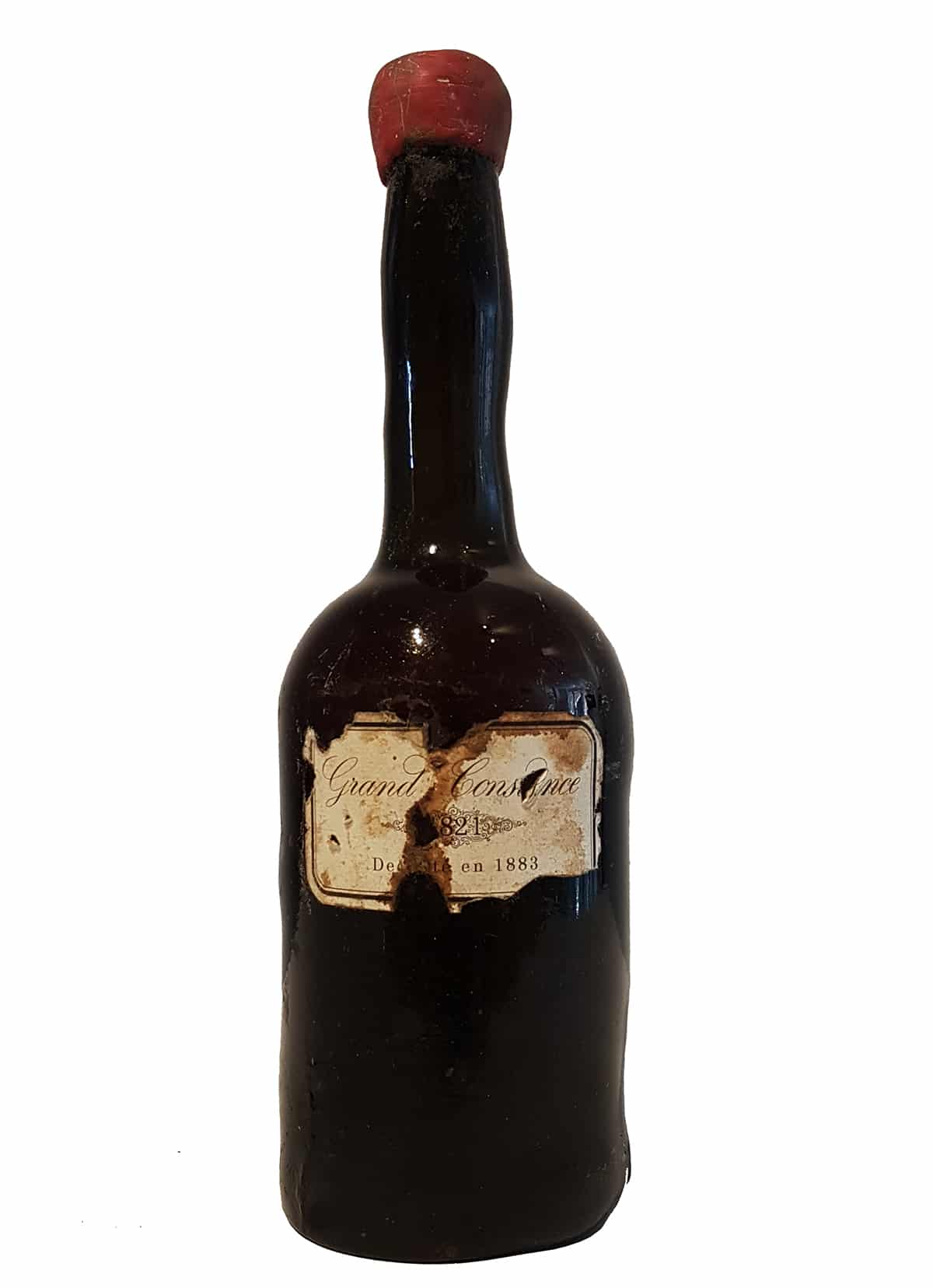

On fait venir du Cap pour lui un vin du vignoble de Constancia, le Grand Constance qui reste encore connu aujourd’hui sous le nom de « vin de Napoléon ». En 2016, une bouteille de Grand Constance datée de 1821 et destinée à Bonaparte fut vendue pour 1550€. Un souvenir fragile du quotidien des derniers jours de l’Empereur.

Le Bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte

L’année bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte n’a pas encore été inaugurée que la polémique fait déjà rage. Que reproche-t-on à l’empereur Napoléon Ier ? Entre légende noire et légende dorée, Bonaparte est un personnage complexe, un objet historique qu’on aurait tort de juger à l’aune du présent.

A-t-on conscience de l’influence exercée quotidiennement par Napoléon sur nos vies ? Le Code civil est sans doute l’exemple le plus immédiat mais le baccalauréat, la Légion d’honneur et le Louvre tel que nous le connaissons aujourd’hui sont des ouvrages napoléoniens. La gloire que ce personnage français connu – de son vivant – à l’échelle mondiale fut si grande que nous peinons encore à nous la figurer. C’est sans doute cette gloire qui vaut d’ailleurs à Napoléon tant de critiques : assez proche de nous et documentée pour que nous puissions oser la comparaison avec notre époque contemporaine mais suffisamment éloignée pour qu’il soit tentant de ne rien voir d’autre que l’aura de l’homme qui créa son propre mythe. Napoléon Bonaparte n’a pas le confort glorieux des héros antiques.

Napoléon Bonaparte et la restauration de l’esclavage

L’ascension de Bonaparte n’est pas le fait d’un seul homme. Son accession au pouvoir non plus. Le coup d’État du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) puise dans les finances d’hommes d’affaires aussi aisés qu’inquiets de l’instabilité politique du pays. Leur soutien ne connaît pas la philanthropie et sous-tend naturellement qu’ils acquièrent voix au chapitre dans les décisions qui seront prises par la suite. Une fois Napoléon Bonaparte nommé Premier Consul (le 20 brumaire), les requêtes concernant le rétablissement de l’esclavage aboli en 1794 dans les colonies françaises deviennent régulières et insistantes. Jusqu’en 1802, Bonaparte ne cède pas :

Nous ne devons pas retirer la liberté à des hommes à qui nous l’avons donnée.

Hélas, il finira par revenir sur ses mots. Suite à la paix d’Amiens en mars 1802, la France récupère ses colonies de Martinique, Tobago et Sainte-Lucie. Or la loi abolitionniste de 1794 n’avait été appliquée ni à La Réunion – qui avait entravée son application – ni à la Martinique où une insurrection royaliste avait débouché sur un accord de soumission à la royauté anglaise avant que cette dernière ne conquiert l’île.

La loi du 20 mai 1802 concerne les territoires qui n’avaient pas appliqué la loi abolitionniste de 1794. Ainsi, les territoires récupérés lors de la paix d’Amiens n’étaient en théorie pas concernés par cette loi. Néanmoins, l’esclavage est rétabli en Guadeloupe par un arrêté du 16 juillet 1802 – dont l’original découvert en 2007 aux Archives nationales est présenté à l’occasion d’une exposition commémorant le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier en 2021. La présentation de ce document pour la première fois au public est une prise de position importante permettant d’affiner une dimension souvent déformée ou mal connue du règne de Bonaparte et ses conséquences sur les droits humains tout au long du XIXe siècle. En Guyane, l’esclavage est rétabli en avril 1803. Le général François-Dominique Toussaint Louverture (1743 – 1803), participera à l’indépendance d’une partie de Saint-Domingue qui deviendra Haïti le 1er janvier 1804.

Les massacres perpétrés par les troupes françaises sur les insurgés noirs en Guadeloupe et en Martinique pour reprendre le contrôle font partie des actes les plus sanglants du règne de Bonaparte. Ajoutons que l’abolition de l’esclavage en France devra attendre 1848 avant d’être définitive. Les débuts du règne du futur empereur font ainsi de la France le seul pays à avoir rétabli l’esclavage. Une exception culturelle française dont l’Histoire se serait bien passée.

Napoléon Bonaparte, le misogyne ?

L’aristocratie d’Ancien Régime – la plus haute en particulier – se distingua au XVIIIe siècle comme l’un des seuls milieux dans lequel la misogynie n’avait pas (ou peu) cours. Les révolutionnaires leur en tinrent rigueur et les accusations pleurèrent. Les reproches étaient tout trouvés et les aristocrates de s’être efféminés, d’être devenus faibles comme on imaginait alors le penchant naturel des femmes. La Révolution en opposition à l’Ancien Régime se voulut donc à virile. Bonaparte, comme tous les hommes de son temps, n’imaginait pas autrement l’idéal masculin : solide, fort et déterminé, des adjectifs volontairement éloignés de la sphère féminine trop superficielle et fragile pour se mêler de sujets sérieux. Les exubérances des Merveilleuses de la fin du XVIIIe siècle sonnent le glas d’une présence féminine acceptée et admirée hors de l’espace domestique, un dernier soubresaut avant un XIXe siècle au féminisme consternant aux yeux de notre jeune XXIe siècle.

Une fois instaurés le Directoire et encore davantage l’Empire, le XIXe siècle pousse plus loin la virilité révolutionnaire en dessinant assez fermement des genres masculins et féminins dont on a, encore au début du XXe siècle, toutes les peines du monde à se débarrasser.

Le Code civil, fameux ouvrage du règne napoléonien, s’impose alors à nos yeux comme le contempteur assumé et satisfait de la condition féminine et de l’opprobre contemporaine. Et pour cause, le texte n’a pas l’âme féministe. Pourtant il serait parfaitement anachronique d’imaginer que l’homme de ce début de XIXe siècle se laisse imposer une idée de la femme par Bonaparte. La misogynie n’est ni ambiante, ni nouvelle.

Si quelques très rares féministes se sont faites entendre pendant la Révolution française, il est parfaitement impensable d’imaginer donner à une femme les responsabilités d’un homme politique. En ce sens, Napoléon Bonaparte n’est pas plus misogyne que ses contemporains (mais l’est sans doute davantage que ses contemporaines). En élaborant le Code civil, Bonaparte garde en tête sa préoccupation première : protéger la cellule familiale dont le modèle est nécessairement patriarcal. Une délicieuse ironie quand on connaît la place centrale et autoritaire de Letizia (1750 – 1836) dans la clan du célèbre Corse.

L’homme se doit ainsi d’être au centre de la famille, il est son pilier central. Il est tenu de se faire respecter et de protéger femme et enfants. Les défaillances du chef de famille sont légalement répréhensibles mais celles des femmes le sont encore davantage. Le Code civil cantonne la femme à la place d’un individu mineur placé sous la tutelle de son mari : « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. » La femme est considérée comme « faible et dépendante », à l’image d’un enfant. Raison pour laquelle les droits de la femme, s’ils sont considérés comme sacrés, ne peuvent lui être confiés car sa nature même ne lui permet pas de les exercer raisonnablement. Jacques de Maleville (1741-1824), l’un des rédacteurs du Code civil, aime à rappeler aux femmes le « sentiment de leur infériorité » et « la soumission qu’elles doivent à l’homme qui va devenir l’arbitre de leur destinée. » Néanmoins, triste réconfort, un homme ne peut divorcer d’une femme âgée de plus de 45 ans. Une précaution qui découle des devoirs du mari tenu d’assurer la protection de son épouse. Pas question donc d’abandonner cette dernière si d’aventure l’envie vous prenait de retrouver les sensations émoustillantes de la jeunesse.

Encore une fois, notons l’ironie qui force Napoléon Ier à contourner sa propre loi pour épouser Marie-Louise d’Autriche (1791 – 1847). La protection des enfants est également une préoccupation qui importe à Bonaparte et nous avons toujours aujourd’hui hérité de plusieurs de ses dispositions.

Pour un homme qui jugeait l’éclatement de la cellule familiale comme un désordre néfaste à la bonne tenue de la société, sa vie privée fut le parfait contre-exemple, un fiasco total qui a de quoi laisser songeur et qui révèle une grande partie de l’ambivalence du mythe napoléonien.

Marié à une veuve mère de deux enfants, il parvient finalement à divorcer alors que Joséphine est âgée de 46 ans. Sa seconde épouse Marie-Louise lui donne un fils qui connaîtra à peine son père et qu’une solitude terrible rongera jusqu’à sa mort à l’âge de 21 ans. Deux autres enfants de Napoléon vivront sans jamais être reconnus par leur père puis Bonaparte mourra à Sainte-Hélène, seul et sans aucun membre de sa famille à ses côtés. L’éclatement de la cellule familiale qu’il craignait tant ne pouvait pas être plus complet.

Alors le Code civil est, sans doute, sévère avec la condition féminine ; mais il ne s’agit pas d’une idéologie personnelle à Napoléon Bonaparte. Car la chute de l’Empereur n’annonce pas d’améliorations pour les femmes dont le statut inférieur est entretenu sous la Restauration.

Bien sûr quelques voix féminines contemporaines de l’ouvrage napoléonien s’élèvent contre de telles considérations mais elles sont rares et nécessitent un certain statut social pour être entendues. Les rares femmes journalistes, ces « bas bleu » que les hommes méprisent, essaient de se faire entendre dans un monde journalistique et littéraire entièrement aux mains des hommes. La tâche est pour le moins ardue et pénible. Seule la figure pleine de panache et la célébrité éclatante de Madame de Staël (1766 – 1817) s’offusque ouvertement de ce qu’on inflige aux femmes. Son caractère et son intelligence dissuadent jusqu’à Napoléon même de répliquer, lui qui disait d’elle :

J’ai quatre ennemis, la Prusse, la Russie, l’Angleterre et Madame de Staël.

Le 5 mai 2021 inaugure le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, mort à Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Si les critiques s’élèvent partout quant à la célébration ou pas de la mort de ce personnage et de la commémoration de son influence dans l’histoire de France, les opinions clivantes portent encore le débat aux confins d’une absurdité qui relève parfois de la performance artistique.

Commémorer ne signifie ni encenser aveuglément ni tirer à vue. La vertu des débats entre historiens et spécialistes de l’histoire napoléonienne aux discours argumentés, documentés et posés sont sans doute les meilleures réponses à apporter en cette année de commémoration. Chacun doit pouvoir se faire une opinion éclairée sur la réalité historique de Napoléon Bonaparte, de son règne et de son influence encore aujourd’hui dans nos vies. Les nombreux débats, ouvrages et expositions prévues à cette occasion seront l’occasion, nous l’espérons, d’engager une véritable réflexion sur ce personnage dont le mythe écrase parfois la nécessaire nuance.

Les soldats napoléoniens : une armée mal chaussée

« Vitesse, vitesse, vitesse ». Ces mots de Napoléon Bonaparte pourraient succinctement résumer l’essence de son génie stratégique. L’armée napoléonienne se déplaçait deux fois plus vite que ses adversaires. Un atout autant qu’une prouesse, tout deux supportés par un accessoire se montrant (presque) toujours défaillant : les chaussures des soldats.

Sans doute aucune campagne ne fut harassante comme les campagnes napoléoniennes. Qu’une bonne condition physique soit essentielle pour faire un bon soldat, nul n’en doutera, mais plus que pour toute autre, les conscrits des guerres napoléoniennes se devaient d’avoir une santé de fer. Probablement, aucun n’imaginait la rudesse et l’endurance nécessaire dont les soldats devraient faire preuve pour affronter les marches forcées sur des terrains souvent mauvais et chaotiques.

La conscription concernait alors les jeunes âgés de 20 à 25 ans, en bonne santé naturellement. Tirés au sort, les conscrits désignés par la Fortune – dont on peut légitimement interroger les bonnes intentions – devaient être formés rapidement pour intégrer des régiments composés de jeunes et de vieux soldats expérimentés. Au prix d’un entraînement militaire intensif et sévère, il fallait trois mois de service pour faire d’une recrue un fantassin efficace. Or le tout premier enseignement dispensé consistait bien souvent à différencier son pied droit de son pied gauche, un exercice rudimentaire mais indispensable pour que le bon soldat marche correctement au pas. Pour ces jeunes gens majoritairement sans éducation et davantage versés dans l’art de travailler la terre que de s’y déplacer de manière ordonnée et synchrone, les instructeurs trouvèrent une astuce qui mit au centre de la vie du futur soldat un accessoire qui allait concentrer leur attention de manière constante jusqu’à ce qu’ils reviennent, peut-être un jour, à la vie civile : les chaussures. Dans la chaussure gauche (ou le sabot pour ceux qui n’étaient pas encore parfaitement équipés) on plaçait de la paille tandis que la chaussure droite était rembourrée de foin. Ainsi, le soldat allait au pas sans se tromper au cri scandé de son supérieur « Paille – Foin ! Paille – Foin ! ». L’anecdote attestée a de quoi faire sourire si le problème des chaussures dans les armées napoléoniennes n’était pas devenu un souci permanent pour l’État-Major.

Les marches napoléoniennes

Les campagnes napoléoniennes pour être fulgurantes doivent être menées par des soldats endurants, sans blessure et donc bien équipés. Car les marches sont terriblement longues. Relier une ville à l’autre, un champ de bataille à l’autre sous-tend souvent de parcourir en très peu de temps des dizaines de kilomètres par jour à un rythme soutenu. L’exploit des troupes du général Friant (1758 – 1829) força en ce sens l’admiration lorsque ses effectifs rallièrent le champ de bataille d’Austerlitz en parcourant plus de cent kilomètres en 44 heures. En moyenne, les troupes parcouraient quotidiennement 50 kilomètres dans des conditions (terrain, climat) souvent difficiles. On comprend dès lors l’importance capitale pour les soldats d’être bien chaussés.

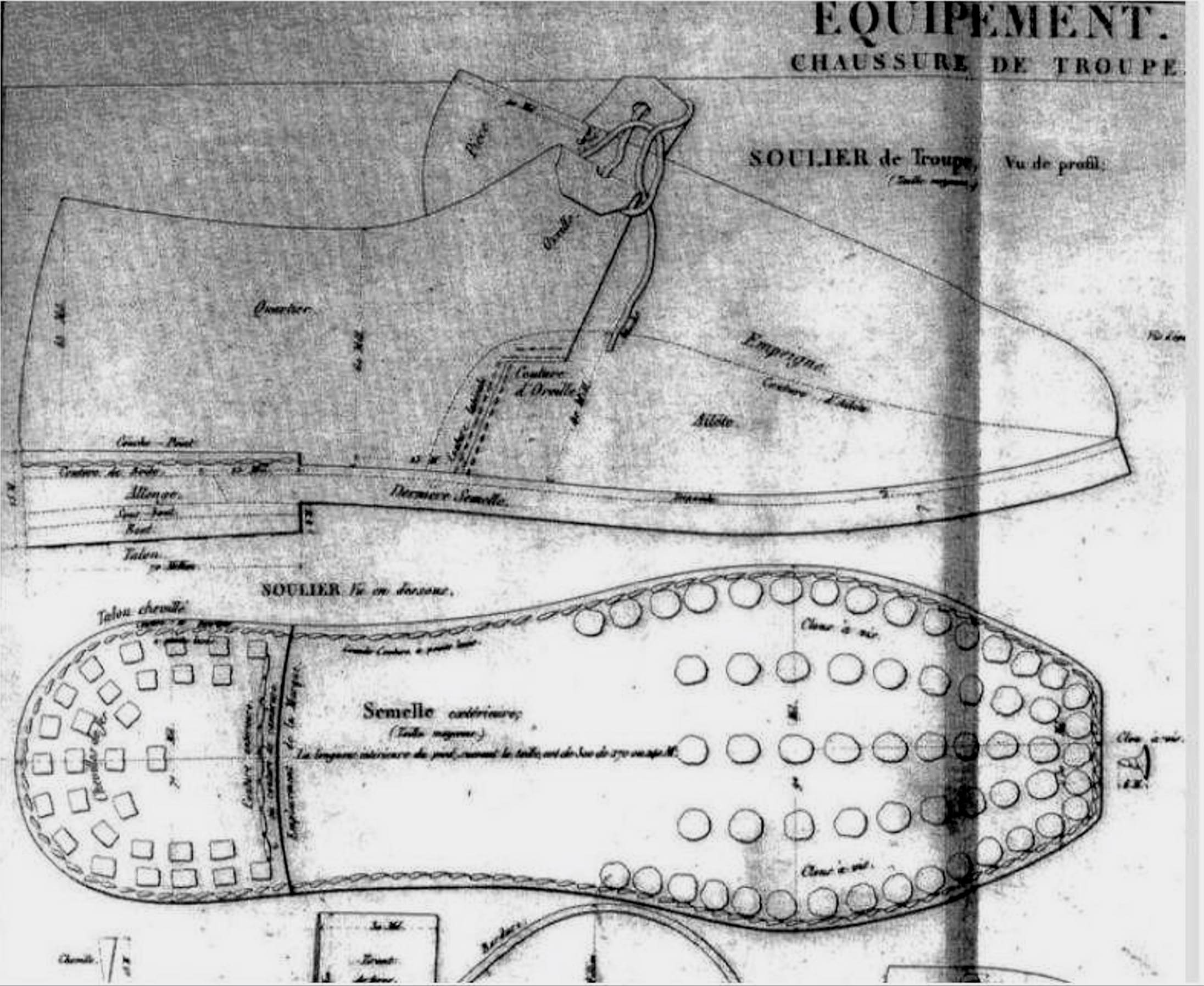

Les chaussures distribuées par l’Armée étaient en peau de vache retournée et pesaient 611 grammes (seulement, pourrait-on ajouter). Elles étaient de trois tailles allant du petit (entre 20 et 23 cm) au grand (plus de 27 cm) en passant par une taille moyenne (entre 23 et 27 cm). La dernière semelle était en cuir de bœuf tanné puis renforcée de clous de cordonnier : on en comptait entre 36 et 40 selon la pointure. Le soldat les attachait fermement avec un lacet de cuir passant par deux trous dépourvus d’œillet ; l’usure devait bien vite en venir à bout. Comme presque toutes les chaussures de cette époque, le bout était carré. Une particularité tout de même spécifique à la chausse militaire : il n’y avait ni pied droit ni pied gauche. Les deux chaussures parfaitement identiques étaient façonnées par le pied de leur porteur au gré des éprouvantes marches qu’il effectuait. Ainsi, chaque nouvelle recrue se voyait remettre un uniforme, une arme et bien entendue une paire de chaussures normalement conçue pour parcourir mille kilomètres.

Mais ces dernières étaient si vite usées que de nombreux témoignages rapportent qu’à la fin des combats, les soldats s’empressaient de retirer les chaussures des morts quant ils ne se fabriquaient pas eux-mêmes des chaussures avec les moyens du bord. Pendant la guerre d’Espagne, les chaussures de rechange n’arrivant pas, les soldats se firent bottiers en plus de leurs devoirs habituels. Dans ses Mémoires, David Victor Belly de Bussy (1768 – 1848) rapporte que les hommes se faisaient des bottes en roulant de la peau de bœuf autour de chaque jambe et pied, en prenant soin de laisser les poils de l’animal en dehors.

Ainsi, malgré l’importance que Napoléon Bonaparte accorda toujours au bon équipement de ses troupes, l’intendance prit sous l’Empire une ampleur telle que les financiers bataillant pour remporter les marchés militaires n’eurent aucun scrupule à fournir un équipement de piètre qualité pour le plus gros des troupes. Sans même parler des problèmes liés au ravitaillement, les chaussures des soldats furent un souci permanent et un sujet récurrent dans la correspondance de Napoléon.

Les fournisseurs peu scrupuleux de l’Armée napoléonienne

Les contrats signés avec l’armée étaient juteux pour qui avait les moyens de payer les avances et de s’y entendre en politique officieuse. La corruption et les amitiés d’un cercle proche du pouvoir étaient absolument nécessaires pour qui aspirait à faire des affaires.

Pour la campagne d’Italie, ce sont les frères Coulon, amis de Bourienne (1769 – 1834) qui remportèrent le marché des chaussures des soldats mais leur faillite mit un terme à ce contrat. Avant la bataille de Marengo, un traité fut signé avec Étienne Perrier et son homologue Louis Cerf, tous deux cordonnier-bottier. Ces deux artisans parisiens furent chargés de fournir chaussures et bottes à la hongroise aux corps de l’Armée. Mais c’est sans aucun doute Arman-Jean-François Seguin (1767 – 1835) qui emporta le plus gros contrat. Ce chimiste était parvenu à élaborer un procédé de tannage rapide qui ne nécessitait que trois semaines au lieu des six mois traditionnels. Naturellement, cette innovation attira l’attention de l’État qui octroya à Seguin le marché de « tous les cuirs tannés, corroyés et hongroyés nécessaires à la chaussure et à l’équipement de la totalité des troupes à pied et à cheval » pour une durée de 9 ans à partir de l’an VI (1796).

Ces marchés aux avantages économiques non substantiels n’étaient pourtant pas inspectés comme on pourrait l’attendre d’une commande d’État. Les financiers se firent donc fort de minorer la qualité des produits pour réaliser davantage de profit. L’affaire des chaussures en carton semble commencer comme une plaisanterie mais il n’en est rien.

Pour la campagne de Russie, les soldats de la Grande Armée se virent octroyer des chaussures en faux cuir et à semelles de carton. Ce qui eut été un fâcheux désagrément en Espagne se transforma en cauchemar glacé en Europe de l’est. Gabriel-Julien Ouvrard (1770 – 1846) un des plus importants financiers de l’époque – personnage que Bonaparte appréciait peu mais dont il avait besoin – fut soupçonné d’être à l’origine de cette livraison malhonnête et méprisante. Il semble qu’aucune preuve ne puisse pour le moment l’attester formellement.

Les bottes de Napoléon Bonaparte

Les soldats étaient ainsi les plus mal chaussés. Mais plus l’on s’élevait dans la hiérarchie militaire, plus on favorisait le confort de ses pieds (entre autres). Aux plus hauts gradés allaient les guêtres et les bottes sans que pourtant la qualité ne soit toujours au rendez-vous. Si nécessaire, les émoluments permettaient cependant de s’offrir une paire faite de bon cuir.

Napoléon Ier ne se distingua jamais sur les champs de batailles ou durant les campagnes par un luxe déplacé et naturellement son goût allait à la simplicité. Il privilégia toujours la qualité bien qu’il fit souvent preuve de négligence. Son bottier Jacques, installé rue Montmartre à Paris, racontait que Napoléon avait la vilaine habitude d’attiser le feu des bivouacs du bout de sa botte, usant ainsi de nombreuses paires qui sans ce méchant traitement auraient encore tenu longtemps. Bonaparte s’attacha un modèle de hautes bottes à l’écuyère – des bottes souples à revers – en maroquin noir qu’il commanda à de nombreux exemplaires. Il chaussait une taille 40 actuelle et les payait 80 francs soit 20 francs de plus que le célèbre bicorne en castor noir (lien). Une somme coquette pour l’homme du peuple mais presque trop peu élevée pour un Empereur dont on doit reconnaître – au moins – le goût des choses simples.

Vous aimez cet article ?

Tout comme Bonaparte, vous ne voulez pas être dérangé sans raison. Notre newsletter saura se faire discrète et vous permettra néanmoins de découvrir de nouvelles histoires et anecdotes, parfois peu connues du grand public.

Napoléon Bonaparte, joueur d'échecs

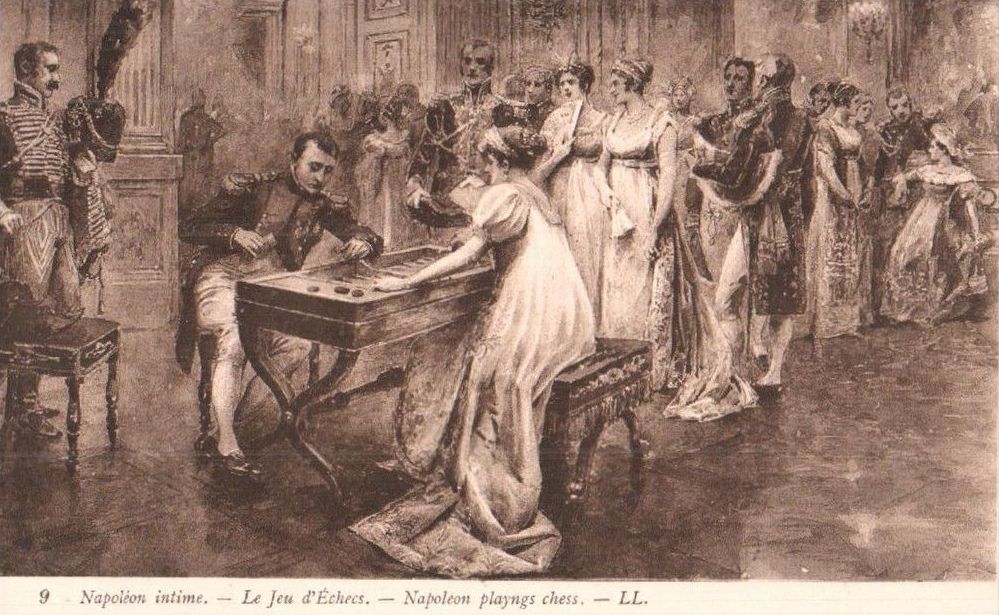

Jeu stratégique par excellence, symbolisation élégante de l’art de la guerre, les échecs sont depuis le Moyen-Âge le roi des jeux et le jeu des rois. Napoléon Bonaparte ne pouvait y rester indifférent sans pourtant, et c’est surprenant, jamais devenir un joueur brillant !

Napoléon, (mauvais) joueur

Si Napoléon Bonaparte éveille souvent l’enthousiasme béat ou la haine aveugle, personne ne semble remettre en question son génie stratégique. Naturellement, un pareil talent semblerait trouver dans la pratique pacifique et régulière du jeu d’échecs l’exaltation de cet esprit stratège remarquable. Or il n’en est rien. Napoléon apprit certainement les règles des échecs lorsqu’il était élève à Brienne ; le jeu faisait en effet partie des nombreuses qualités que la bonne société jugeait nécessaires à un jeune homme. Alors qu’il s’installe à Paris, le « petit lieutenant » vient s’exercer à « pousser le bois » au Café de la Rotonde ou au très couru Café de la Régence, repaire des meilleurs joueurs d’échecs depuis le milieu du XVIIIe siècle.

La période révolutionnaire, goûtant peu le rôle central accordé à la pièce du Roi, avait tenu quelques années les échecs dans l’ombre, remaniant la forme sans en changer le fond de manière à ce que le jeu épouse la cause républicaine. Mais l’engouement – jamais éteint – pour la forme traditionnelle revint bientôt et Napoléon n’y fut pas insensible. Tant que le jeune lieutenant n’eut pas encore ébloui la France avec la fulgurante campagne d’Italie, il ne sembla pas que l’on se préoccupa de son aisance sur l’échiquier. Néanmoins, avait-t-il montré l’étendue de son génie militaire sur le terrain italien qu’on vint à imaginer qu’il était tout aussi redoutable accoudé à une table de jeu. Il n’en était rien.

Notons d’abord que la conception des échecs au tournant du XVIIIe siècle était bien différente d’aujourd’hui. La théorie stratégique et la préparation des attaques étaient quasiment nulles et le sens de positionnement à peine envisagé. On souhaitait briller sur l’échiquier du même éclat que l’assaut final d’une bataille homérique. Les parties étaient agressives et les attaques démarraient rapidement sans qu’on hésite à sacrifier pièces et pions pour obtenir un mat spectaculaire. Néanmoins, les cercles d’amateurs et de champions se structurèrent peu à peu, les traités se multiplièrent et la stratégie se développa. François-André Danican Philidor, surnommé « le Grand » (1726 – 1795), sans doute le meilleur joueur de son époque, fut aussi le premier à bousculer la vision intuitive et imaginative des échecs en faisant paraître un des tout premiers traités sur le jeu.

Probablement la manière de jouer de Napoléon était emprunte de l’ancienne et de la nouvelle manière. Mais là où le futur Premier Consul brillait et savait jouer de son talent, il perdait son avantage sur l’échiquier. En effet, de chaque côté du plateau, les adversaires font face au même terrain et sont en possession des mêmes informations d’effectifs. Impossible dans ce cas pour Bonaparte de tirer profit des avantages et inconvénients d’un terrain naturel, impossible de bluffer sur le nombre de soldats par contingent. Sur l’échiquier, les deux adversaires sont sur un terrain égal ; la stratégie et l’inventivité à déployer ne sont pas les mêmes. Le journaliste et écrivain Jean-Claude Kauffmann résume ainsi le jeu que l’on attribue à Napoléon :

Le stratège d’Austerlitz et de Friedland qui tenait le champ de bataille pour un échiquier était un médiocre joueur d’échecs. Il se ruait naïvement sur l’adversaire et se faisait facilement capturer ce qui ne l’empêchait pas de tricher effrontément.

Bonaparte trichait. C’est un fait bien avéré et pas seulement aux échecs ! On connait son caractère impatient et parfois (souvent ?) difficile, il est assez aisé de l’imaginer en plus, mauvais joueur. Peut-être eut-il été meilleur – aux échecs en tous cas – s’il avait eu la possibilité de mieux étudier le jeu. Ce grand lecteur n’eut peut-être pas l’occasion de se pencher sur les traités nouvellement publiés. Toute sa vie il affectionna ce jeu sans être un joueur de premier rang.

En Égypte, il jouait avec le contrôleur des dépenses de l’armée Jean-Baptiste-Etienne Poussielgue (1764 – 1845) et avec Amédée Jaubert (1779 – 1847), membre de la Commission des sciences et des arts et interprète. En Pologne, c’est avec Murat (1767 – 1815), Bourrienne (1769 – 1834), Berthier (1753 – 1815) ou le duc de Bassano (1763 – 1839) qu’il joua plusieurs parties. Comme un ami proche, Bourrienne témoigne avec sincérité du jeu de Bonaparte tandis que Hugues-Bernard Maret, duc de Bassano y va d’une touche de flatterie :

Bonaparte jouait aussi aux échecs, mais très rarement, et cela parce qu’il n’était que troisième force et qu’il n’aimait point être battu à ce jeu. Il aimait bien jouer avec moi parce que, bien qu’un peu plus fort que lui, je ne l’étais pas assez pour le gagner toujours. Dès qu’une partie était à lui, il cessait le jeu pour rester sur ses lauriers.

Louis Antoine Fauvelet de Bourrienne, Mémoires

L’Empereur ne commençait pas adroitement une partie d’échecs. Dès le début, il perdait souvent pièces et pions, désavantages dont n’osaient profiter ses adversaires. Ce n’est qu’au milieu de la partie que la bonne inspiration arrivait. La mêlée des pièces illuminait son intelligence, il voyait au-delà de trois à quatre coups et mettait en œuvre de belles et savantes combinaisons.

Hugues-Bernard Maret, duc de Bassano

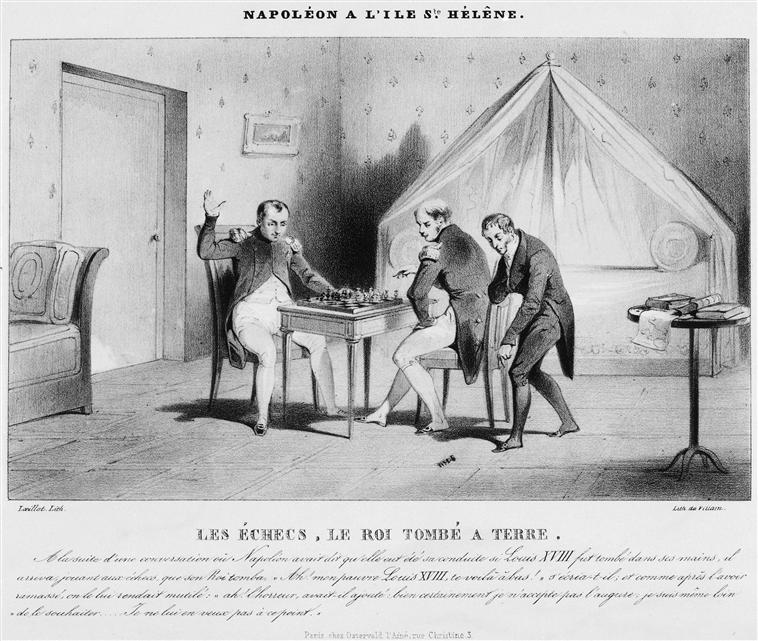

Probablement le duc aura vu le jeu de l’empereur dans un jour faste… À moins qu’il ait été ébloui par le faste plus que le jeu ! Car Napoléon Bonaparte n’était pas du genre, on s’en serait douté, à accepter facilement la défaite. Par ailleurs, il était impatient, tapait du pied ou jouait du tambour sur la table lorsqu’il jugeait son adversaire trop lent, ce qui ne manquait pas de déranger l’arrangement des pièces sur le plateau… Que son adversaire soit humain ou mécanique, son attitude était la même. Une certitude acquise lors de cet épisode célèbre qu’on ne se lasse pas de raconter.

En juillet 1809 au palais de Schönbrün à Vienne, une partie d’échecs historique s’apprête à avoir lieu. L’installation de l’échiquier et de l’un des deux adversaires est laborieuse ; et pour cause : il s’agit d’installer un automate. Imaginé et fabriqué par le baron Wolfgang von Kempelen (1734 – 1804), ce « Turc » mécanique a déjà disputé des parties avec quelques grands du monde parmi lesquels la Grande Catherine (1729 – 1796) ou encore Benjamin Franklin (1706 – 1790) lors de l’installation de l’automate au Café de la Régence à Paris en 1783.

En 1809 cependant, la machine savante n’appartient plus au baron mais à Johann Nepomuk Mälzel (1772 – 1838) mais suscite toujours l’enthousiasme (ainsi que la suspicion, un sentiment bien naturel qui sera plus tard légitimé). Napoléon Bonaparte accepte la confrontation avec l’automate. La partie fut chaotique car l’automate semblait parfaitement capable de reconnaître un tricheur lorsqu’il en voyait un ! Ainsi, le Turc remettait à sa place un pion ou une pièce dès que son adversaire s’essayait à tricher. Un mauvais pli que Bonaparte n’eut aucun scrupule à exercer face à la machine. Seulement, l’automate agacé balayait systématiquement l’échiquier du bras après trois tentatives frauduleuses ce qui, évidemment, ne manqua pas d’arriver avec l’Empereur. Le Turc mécanique battit ainsi Napoléon Ier par disqualification.

En 1834, la supercherie fut révélée. L’automate n’était doué d’aucune intelligence mécanique. Un jeu de miroirs et de bras articulés permettait à un joueur de petite taille de se glisser sous l’automate et le plateau et de jouer brillamment contre tous les adversaires prestigieux auquel il était confronté. Quoi qu’il en soit, il faut néanmoins reconnaître que ce (ou ces ?) joueur aussi anonyme fut-il faisait partie des meilleurs joueurs d’échecs de l’époque !

Napoléon à Sainte-Hélène

En 1815, Napoléon Bonaparte fut exilé à Sainte-Hélène, une île aussi éloignée de l’Europe que du tempérament de l’Empereur déchu. L’activité effrénée et permanente de Bonaparte contrastait avec l’imperturbabilité de ce rocher isolé, à croire qu’à force de travail il serait capable de le faire bouger. Évidemment, il fallut bien s’occuper et tenter de recréer un environnement à la hauteur du personnage qui, pourtant, n’eut jamais ni la difficulté ni le dégoût de la vie spartiate. Les journées étaient souvent studieuses mais presque chaque jour, Napoléon aimait à jouer aux échecs. La grandiloquence toute XIXe siècle du journal spécialiste du jeu, La Palamède, rapporte ce goût toujours prononcé de Napoléon pour l’échiquier :

Si le jeu d’échecs n’avait pas déjà atteint une haute noblesse, il s’ennoblirait en donnant quelques instants de divertissement heureux au plus grand des prisonniers et des exilés.

La Palamède, 1836

Une assertion poétique vite rafraîchie par Las Cases :

Il était infiniment peu fort aux échecs.

Il y a fort à parier que Napoléon ne remporta pas beaucoup de victoires ! D’autant que Madame de Montholon qui assista à nombre de parties durant l’exil, ajoutait que :

Pièce touchée, pièce jouée, mais c’était seulement pour son adversaire. Pour lui [Napoléon], c’était différent et il avait toujours une bonne raison pour que cela ne comptât, si on lui faisait l’observation, il riait.

Au moins, l’air insulaire semblait avoir adouci son caractère de mauvais joueur (aux échecs au moins) !

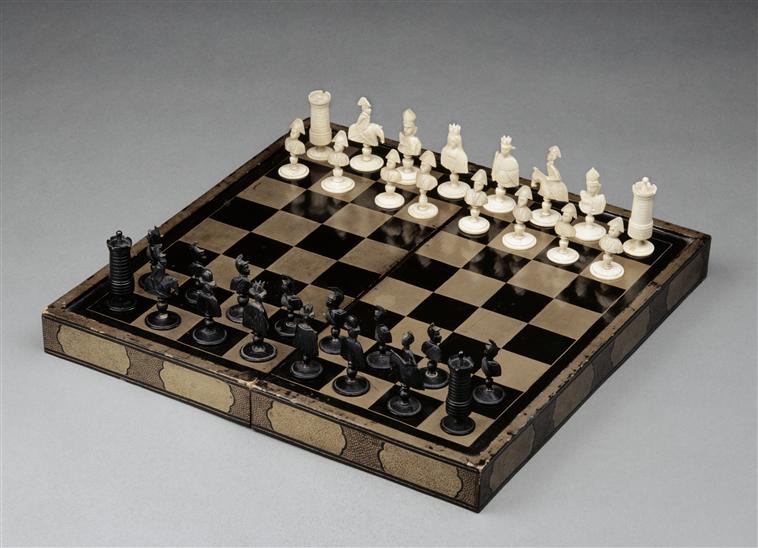

À son départ précipité de France, on sait qu’un échiquier fut emporté à la hâte dans les bagages. Néanmoins, Napoléon Bonaparte eut à sa disposition pendant son séjour au moins deux échiquiers de Chine dont un lui fut offert par… un Anglais.

Le 4 juillet 1817, des caisses en provenance de Chine et destinées à Bonaparte arrivèrent à Sainte-Hélène. Dans l’une d’elles, un superbe échiquier et ses pièces en ivoire et cinabre était le cadeau à l’empereur de John Elphinstone. L’homme était alors directeur du comptoir de Canton pour la Compagnie des Indes orientales et exprimait par ce cadeau élégant sa gratitude pour Napoléon. Ce dernier avait en effet sauvé la vie du frère de Lord Elphinstone pendant la campagne de Belgique en 1815 en exigeant que cet aristocrate écossais grièvement blessé et fait prisonnier soit soigné. La reconnaissance zélée qu’exprima le Lord poussa le détail jusqu’à frapper du monogramme impérial toutes les pièces du jeu. Un détail qui flatta l’empereur mais qui agaça encore davantage (car il fut toujours à cran) son geôlier Hudson Lowe qui accepta à contre-cœur et après plusieurs jours, de transmettre son présent à l’illustre prisonnier français.

Ce geste de Lord Elphinstone impressionna davantage Napoléon que le jeu lui-même dont les pièces étaient impressionnantes. La tour en particulier était un éléphant énorme qui éveilla l’amusement de Bonaparte : « Je devrais avoir besoin d’une grue pour déplacer cette tour ! » (Le Palamède, 1839).

Certaines pièces des différents jeux d’échecs qu’il possédait furent distribuées à ses compagnons d’exil lors des étrennes. Il semble que le Maréchal Bertrand en reçu quelques-unes en janvier 1817 sans que l’on puisse affirmer avec certitude de quel jeu précisément il s’agissait. Aujourd’hui un jeu et quelques pièces sont conservés dans les musées français et en main privée et parfois, des pièces resurgissent du passé lors de ventes aux enchères. De bien ténus souvenirs de la vie, du caractère et des travers d’un Napoléon Bonaparte fin stratège sur le terrain mais tricheur invétéré sur l’échiquier !

Les pertes humaines lors des guerres napoléoniennes

Enthousiastes ou détracteurs, nombreux sont ceux qui s’engagent dans une guerre de chiffres pour acclamer ou dénoncer les opérations militaires de Bonaparte et leur coût en termes de vies humaines. Qu’en est-il véritablement ?

Bien qu’il soit difficile d’obtenir un chiffre exact, de nombreuses études historiques font aujourd’hui consensus et permettent non seulement de mieux appréhender l’histoire napoléonienne mais aussi de la placer en regard avec d’autres grandes guerres qui marquèrent la France et le continent européen. On appréciera également la qualité du travail long, patient et référencé d’historiens émérites face à l’agitation épileptique et vociférante des internautes trop heureux d’être libérés de tout engagement universitaire pour crier une histoire réécrite par leur soin, histoire dont la qualité première est de voyager léger ; en effet, ces individus s’encombrent rarement de sources bibliographiques sérieuses. Ceci étant dit, il va de soit (mais pas toujours, comme chacun le constate quotidiennement) d’utiliser les chiffres avec prudence. Chateaubriand accusa Napoléon d’avoir fait périr en onze années de règne plus de cinq millions de Français. On sait la valeur littéraire des écrits de Chateaubriand, on ne peut plus ignorer après la lecture d’une telle assertion le peu de cas qu’il fit de l’apprentissage des mathématiques. Car en effet, les chiffres peuvent tout et rien dire selon qu’on en donne ou pas le détail. Comment Chateaubriand était-il parvenu à ce chiffre ? Impossible à dire. Fut-il un critique acerbe de Bonaparte ? Avait-il quelques griefs contre lui ? Ce n’est plus à prouver. Peut-on considérer comme justes et objectifs les chiffres avancés sans argument par un homme qui en voulait à celui qu’il accusait ? Peut-être pas. Raison pour laquelle le travail des historiens est encore une fois capital et indispensable pour considérer calmement et le plus objectivement possible un sujet aussi brûlant.

Le nombre de morts imputées aux déploiements militaires de Napoléon s’étire sur une quinzaine d’années dans plusieurs pays. Attribuer à la louche plusieurs millions de morts à Bonaparte relève souvent de l’approximation assumée voire revendiquée, les affirmations péremptoires étant toujours plus confortables que les méandres compliqués de la nuance et de l’étude. Bien sûr, il ne s’agit pas d’être naïf : les campagnes napoléoniennes ne furent pas des promenades de santé et, sur une quinzaine d’années, les pertes humaines, qu’importe le camp que l’on choisisse, sont considérables. Mais le sont-elles davantage que d’autres conflits antérieurs (la guerre de Trente ans) ou postérieurs (la Première Guerre Mondiale) ? La réponse des historiens tend vers la négative.

Calculer les pertes françaises : un travail laborieux

Avant de considérer les chiffres avancés par les historiens, rappelons qu’avant l’époque contemporaine, les pertes humaines n’étaient pas ou peu comptabilisées laissant la part belle aux suppositions partisanes souvent excessivement élevées ou excessivement basses. Jacques Houdaille (1924 – 2007) – enseignant dans plusieurs universités américaines et directeur de recherches à l’Institut national d’études démographiques (1970-1988) – a utilisé les registres de matricules de l’armée pour évaluer les pertes de l’Armée de Terre sous le Premier Empire. Ses études de la démographie historique sont aujourd’hui considérées comme les plus sûres par les historiens et spécialistes de l’histoire napoléonienne. Dès le début de son étude, il attire l’attention sur :

Une confusion, difficilement évitable, entre soldats morts au combat et soldats morts ou disparus sous l’Empire [ce qui] permettait des affirmations d’autant plus fantaisistes que, même pour les pertes de l’armée française, il était difficile de distinguer les Français nés en France, dans ses frontières de 1815, des Belges, Italiens, Rhénans et Hollandais nés dans les départements annexés entre 1792 et 1811.

Cela donne un petit aperçu de la difficulté, de la connaissance et de la maitrise des protocoles de recherches et des outils historiques ainsi que de la patience nécessaires à l’entreprise d’une telle étude. Le chiffre avancé par Chateaubriand apparaît bien vite sans consistance au regard de ceux récoltés par les chercheurs. Car si 2 432 335 Français furent « appelés » au service militaire de 1799 à 1815, deux millions furent réellement conscrits (les cinq millions de Chateaubriand relèvent largement de l’excessif). Pour la France seule et en s’appuyant sur les travaux de Jacques Houdaille et sur ceux d’autres historiens, on parvient à établir une fourchette haute (un million de morts) et basse (400 000 morts) des pertes humaines sur la période précédemment citée ; et si l’estimation demeure toujours difficile comme le relève justement Thierry Lentz, directeur de la Fondation Napoléon, on peut raisonnablement avancer que la fourchette moyenne – soit environ 700 000 morts français – soit la plus proche de la vérité.

Pertes européennes et lors des grandes batailles

Cette quinzaine d’années de l’Histoire ne toucha évidemment pas uniquement les Français. Le bilan européen est également élevé et l’estimation moyenne tend à ce jour autour de deux millions de morts en réunissant les pertes humaines de la Russie (500 000 hommes), la Prusse et l’Autriche (500 000 hommes), les Polonais et les Italiens (200 000 hommes), les Espagnols et les Portugais (700 000 hommes) et les Britanniques (300 000 hommes).*

Les bilans s’affinent encore davantage grâce aux patientes études des batailles menées par Danielle et Bernard Quintin** en suivant la méthode de Jacques Houdaille. Ainsi pour la bataille d’Austerlitz (décembre 1805), on compte dans le camp français 1538 morts pour 72500 combattants soit 2,12% des effectifs. À Eylau (février 1807) ce sont 2711 morts et 44 présumés morts soit 5% de perte et à Friedland (juin 1807) ce sont 1849 hommes tués, 68 présumés morts et 341 disparus.

Bien sûr, les pertes humaines sont colossales et toujours trop élevées, quel que soit le conflit. Mais le sont-elles davantage que d’autres guerres qui ravagèrent l’Europe ? Évidemment non.

La guerre de Trente Ans (1618 – 1648) fit près de deux millions de morts parmi les combattants et davantage encore parmi les civils. On compte au moins cinq millions de victimes pour une population totale de quinze à vingt millions d’habitants dans le Saint Empire romain germanique. La Première Guerre Mondiale fit quant à elle 18,6 millions de morts en quatre ans, en comptant militaires et civils. D’aucuns s’offusqueront de nous voir comparer les conflits et leurs pertes eu égard à la démographie de chacune des époques ou aux technologies d’armement employées. Mais dans ce cas, comment soutenir l’idée que Napoléon Bonaparte fut un militaire assoiffé de pouvoir sans considération pour la vie de ses soldats ? Une assertion fonctionne par rapport à un référent et dans les deux cas (en comparaison ou sans comparaison), l’argument ne tient pas. Juger de l’action de Bonaparte à l’aune de ce que notre époque considère comme la bonne manière d’agir en tant que chef des armées n’est pas non plus raisonnable. Le début du XIXe siècle est bien loin de notre époque post Seconde Guerre Mondiale. Insistons néanmoins sur ce point : Napoléon Bonaparte n’est pas un saint personnage ni un démon incarné. Il fut une personnalité ambivalente, opportuniste et ambitieuse dans une époque bouleversée. Souvenons-nous également que les guerres napoléoniennes sont en grande partie (pas toutes, nous insistons : en grande partie) le prolongement des guerres de la Révolution française qui répondaient alors aux attaques des monarchies européennes coalisées.

Napoléon Bonaparte ne peut pas être crédité de l’invention de la guerre ni de l’intégralité des pertes humaines dans les conflits des quinze premières années du XIXe siècle. Bien que stratège émérite, il fut reconnu de son vivant – et les témoignages abondèrent en ce sens après sa mort – comme un homme proche de ses soldats, ces derniers l’appréciaient et reconnaissaient son expérience du terrain. Une qualité que n’auront pas nombre de chefs militaires pendant la Première Guerre mondiale, cent ans plus tard.

Comme souvent, ce personnage historique cristallise une partisanerie aveugle ou une haine tenace, les deux ayant en commun d’être simplistes. L’Histoire étant toute en nuances, les personnages qui la font le sont aussi. Seul le travail des historiens permet d’éclairer de manière scientifique les pans de notre Histoire ; pour la mieux comprendre, il faut la débarrasser de ses idées reçues et accepter de remettre en question nos certitudes à l’aune des recherches les plus sérieuses et les plus récentes.

Vous aimez cet article ?

Tout comme Bonaparte, vous ne voulez pas être dérangé sans raison. Notre newsletter saura se faire discrète et vous permettra néanmoins de découvrir de nouvelles histoires et anecdotes, parfois peu connues du grand public.

*Chiffres issus de l’étude de Alexander Mikaberidze, avocat et historien considéré comme un des meilleurs spécialistes étrangers du Premier Empire.

**Auteurs d’ouvrages de fond sur le Premier Empire, ils reçurent en 2007 le Prix spécial du Jury de la Fondation Napoléon pour l’ensemble de leur œuvre.

Joseph Bonaparte en Amérique

Premier de la fratrie Bonaparte, Joseph (1768 - 1844) fut aussi le plus proche de Napoléon. L’aîné de la famille avait davantage le goût des arts que du pouvoir et c’est sans doute pour cette qualité que les États-Unis lui offrir les plus belles années de sa vie.

Le départ

Joseph Bonaparte n’eut pas longtemps le loisir de profiter de son privilège de grand frère. Le jeune Napoléon né un an après lui allait bouleverser sa vie et celle de sa famille. Bien que ces deux là furent liés toute leur vie par un profond amour fraternel, le cadet rudoya souvent son aîné. Ce dernier toléra toujours les méchancetés avec une patience qui devait forcer le respect. Les deux faisaient pourtant la paire, l’un gravissant les marches du pouvoir de manière fulgurante tandis que l’autre restant dans l’ombre accumulait fortune et distinctions, servant l’ambition de son frère plus par fidélité que par goût. Encore qu’il eut certainement le goût de la diplomatie, une qualité qu’on imagine bien nécessaire lorsqu’il s’agissait de vivre et travailler dans le cercle le plus proche de Napoléon. Joseph, qui s’attachait à ne fâcher personne, eut certainement toutes les occasions de parfaire cet art sous le règne de son frère. Tour à tour, il fut ambassadeur, sénateur, roi de Naples, puis quittant l’Italie pour Madrid, il devint roi d’Espagne, lieutenant général du royaume en 1814 et enfin président du Conseil des ministres pendant les Cent-Jours. La chute de Napoléon ne fut pourtant pas tout à fait la sienne. Avec son exil volontaire en Amérique, Joseph allait entamer les plus belles années de sa vie, plus de vingt années à savourer quotidiennement ce qui lui plaisait le plus, recevoir et vivre confortablement entouré d’art et de personnes sympathiques.

Dans la nuit du 24 au 25 juillet, Joseph quitta les côtes françaises laissant derrière lui son frère qu’il ne reverra plus. Il embarqua pour New-York sur un brick discret en compagnie de son aide de camp, de son cuisinier et de son interprète James Carret qui laissa à la postérité quelques notes sur leur traversée, notes qui donnaient le ton à l’avenir confortable qui s’offrait à Joseph dans le Nouveau Monde. Le voyage fut agréable et ponctué, aux dires de James Caret, des élans poétiques et enthousiastes de Joseph qui récitait brillamment de la poésie française aussi bien qu’italienne, déclamant des passages entiers du Tasse, de Racine ou de Corneille sans qu’on y trouve un oubli. Sa mémoire était semble-t-il aussi puissante que sa voix car Joseph, certainement grisé par l’immensité de l’océan, scandait comme s’il voulait se faire entendre aussi bien du vieux que du nouveau continent.

L’arrivée à New-York

Il posa pour la première fois le pied en Amérique le 20 août 1815. Fraîchement débarqué à New-York, la nouvelle vie de Joseph pour être agréable, se devait d’être discrète. La chute de l’Empereur et son exil avait signé une nouvelle ère en Europe et les temps ne ménageaient pas les anciens proches et partisans de Bonaparte. Joseph avait parfaitement conscience qu’il se devait de faire profil bas et adopta pour sa tranquillité le nom de comte de Survilliers. Le titre n’était pas usurpé car il était celui d’une petite propriété que Joseph possédait près de Mortefontaine, son domaine tant aimé. Tout au long de son séjour, même après qu’il fut découvert comme le frère de l’Empereur déchu, il conserva ce nom par lequel il se présenta toujours en Amérique.

À New-York, il se présenta au maire Jacob Radcliffe qui lui recommanda chaudement de se présenter à Washington et de faire connaître ses bonnes attentions au président James Madison (1751 – 1836). Car Joseph en effet n’avait pas en Amérique de velléités politiques, bien au contraire ! Mais comme il fallait s’y attendre, l’accueil fut réservé. En chemin vers Washington, un messager vint à la rencontre de l’aîné des Bonaparte l’informant que le président ne pouvait le recevoir mais l’assurait qu’il pouvait demeurer aux États-Unis aussi longtemps qu’il lui plairait s’il restait sage et discret. C’était pour Joseph, une évidence et un souhait plutôt qu’une condition. Il s’en retourna donc d’où il venait.

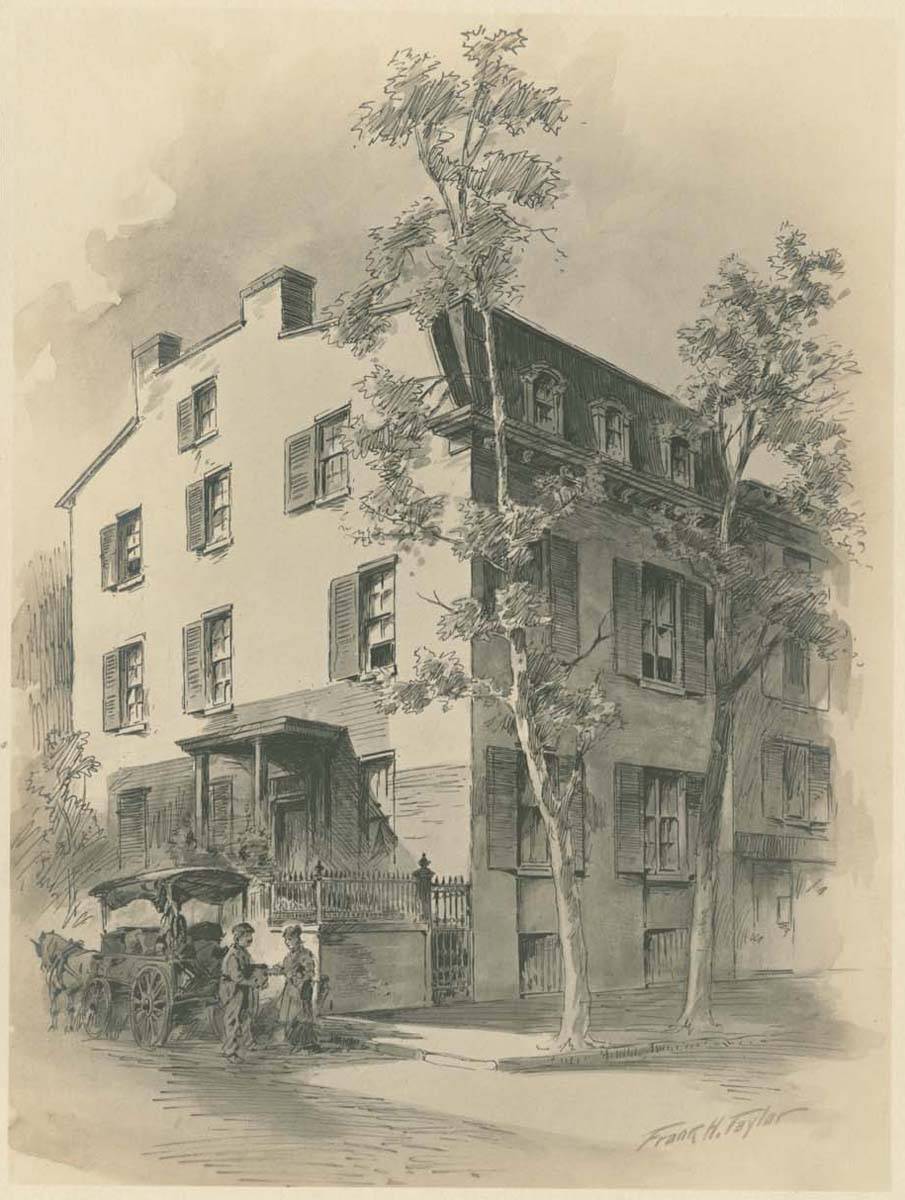

Quelques temps après, il quitta New-York (où il fut malgré lui reconnu comme l’ancien roi d’Espagne) et trouva à s’établir à Philadelphie, à l’angle de la Second et de Markets Street.

Cette résidence accueillit durant tout le séjour de l’ancien roi de Naples des réfugiés bonapartistes ainsi que d’autres Français de passage. Mais jamais on n’y fit de vague et on appréciait trouver chez Joseph le réconfort de parler la langue de son pays natal et les us et coutumes qui faisaient sa culture. Pour le frère de Napoléon, la résidence était idéalement placée à une cinquantaine de kilomètres du terrain qu’il venait d’acquérir à Bordentown (New-Jersey) et qu’il s’occupait à aménager. La demeure allait bientôt devenir une référence du bon goût et de l’art de vivre à la française car le domaine de Point Breeze, propriété du comte de Survilliers, fut pour Joseph l’œuvre dans laquelle il investit beaucoup de sa fortune mais encore davantage de son cœur.

Idéalement situé le long de la rivière Delaware, dans un paysage magnifique, le domaine de Point Breeze nécessita quatre années d’aménagement durant lesquelles Joseph ne ménagea pas sa peine. Supervisant lui-même les travaux, il n’était pas rare qu’il se présenta poussiéreux et dans des vêtements couverts de boue, bien éloignés de la distinction qui convenait aux fonctions qu’il avait autrefois occupé. Le parc fut nettoyé, aménagé de promenades, de jardins et de parterres. À l’intérieur, peintures, bronzes, bustes de marbre, statues et tapisseries émerveillaient les visiteurs qui découvraient stupéfaits les salles et les salons plus élégants les uns que les autres. Frances Wright, une visiteuse anglaise, donna une description précise de pièces de réception de la demeure. Chacune était meublée de superbes pièces d’acajou du plus beau style français que l’on nomme aujourd’hui Consulat et Empire. La salle de billard était sans doute celle qu’affectionnait le plus Joseph car il y passait beaucoup de temps en compagnie de ses convives. Parée de rideaux blancs bordés de vert, les tapis au sol étaient blanc et d’un très beau rouge. On admirait aux murs des toiles de Rubens et Vernet dont les palettes ne devaient pas jurer avec les couleurs de la pièce.

Adjacent à la salle de billard, le Grand Hall était le lieu privilégié pour les grandes réceptions. Les plus beaux meubles y étaient disposés, les murs tendus du même tissu bleu qui couvrait les fauteuils et banquettes. Au centre de cette pièce somptueuse, deux spectaculaires tables au plateau de marbre – gris pour l’une et noire pour l’autre – présentaient une superbe collection de bronzes. Il semble qu’une cheminée de marbre blanc offerte par le cardinal Fesch (1763 – 1839) ait aussi été installée dans cette pièce élégante. Au sol était un tapis des Gobelins si grand qu’il recouvrait presque toute la surface de la pièce. Et partout tableaux de maîtres, objets et œuvres d’art de la plus grande qualité ornaient murs et meubles avec un goût qui fit dire à un visiteur ce qu’ils étaient nombreux à penser, à savoir que Point Breeze était sans doute la plus belle demeure d’Amérique.

Mécène des arts

Joseph partout faisait l’unanimité. Cet homme raffiné charmait par son esprit, sa discrétion et sa libéralité. Car notre Bonaparte ne manquait jamais d’ouvrir les portes de sa demeure, aux visiteurs de passage, aux curieux, aux voisins et même aux artistes désireux d’admirer ou de copier les superbes chefs d’œuvre qui faisaient tout le sel de Point Breeze. Sa volonté de faire connaître l’art français et européen à travers sa collection ne s’arrêta pas là. Soucieux de montrer au plus grand nombre les toiles de maîtres les plus célèbres de sa collection, il prêta entre 1822 et 1829 plusieurs tableaux à l’exposition annuelle de l’Académie des Beaux-Arts de Pennsylvanie. Son Bonaparte franchissant le Grand-Saint-Bernard signé de la main du célèbre Jacques-Louis David (1748 – 1825) fut présenté chaque année et ce fut considéré par le peintre lui-même comme « un grand honneur ». Mais Joseph Bonaparte, en grand connaisseur et mécène qu’il était, connaissait l’importance de ne pas sous-estimé les artistes inconnus qui feraient peut-être les grands noms de demain. Ainsi, il accueillait peintres et artistes professionnels et amateurs mais une anecdote traduit mieux que des mots l’intérêt toujours vif de Joseph pour l’art plus que pour l’ostentation. Un jour que le jeune apprenti George Robert Bonfield (1805 – 1898) était envoyé à Point Breeze pour un travail quelconque, le jeune homme profita de quelques moments volés pour recopier sur un petit carnet qu’il tenait près de lui des détails d’un Naufrage de Claude-Joseph Vernet (1714 – 1789). Joseph passant surprit l’apprenti qui eut bien du mal à cacher à temps son dessin ; Joseph demanda alors à voir le carnet et George le lui tendit tout penaud. Il du plus tard se réjouir de cette maladresse car Bonaparte, impressionné par le talent du jeune homme, lui permit et l’encouragea à dessiner tout ce qu’il voulait dans la maison ! Bonfield fit carrière et devint par la suite une figure culturelle importante de Pennsylvanie.

Il faut imaginer ce que représentait pour notre jeune peintre la possibilité de dessiner et de reproduire les chefs d’œuvre de la collection de Point Breeze. Car si le tableau de David était certainement un des plus spectaculaire, on pouvait également admirer des œuvres de la main du Corrège (1489 – 1534), du Titien (1490 – 1576), de Pierre Paul Rubens (1577 – 1640) ou Antoine van Dyck (1599 -1641), de Vernet et David Teniers le Jeune (1610 – 1690) ainsi que Paulus Potter (1625 – 1654), Charles-Joseph Natoire (1700 – 1770), Jean-Baptiste Wicar (1762 – 1834) ou François Gérard (1770 – 1837). Sans compter les tapisseries des Gobelins, les bronzes et sculpteurs des plus grands noms tel Antonio Canova (1757 – 1822) dont Joseph possédait un buste de Madame Mère (Letizia Bonaparte), un buste de Pauline Borghèse et un de Napoléon dont plusieurs visiteurs avouèrent qu’ au premier coup d’œil il était difficile de dire s’il s’agissait d’un buste de l’Empereur ou de son frère tant la ressemblance entre les deux était frappante !

Point Breeze apparaissait donc, de fait, comme un emblème du goût à la française en général mais plus largement comme le goût raffiné du Vieux Continent, portant le souvenir des anciennes vies du frère aîné de Napoléon dont les œuvres, il faut bien le dire, n’ont pas toujours été ajoutées à sa collection personnelle de manière bien légitime…Mais les temps étaient différents et les mentalités également !

En Amérique, on ne lui en tint pas rigueur et on s’émerveillait constamment sur sa collection et sa bibliothèque (alors la plus grande des États-Unis puisque celle du Congrès ne comptait que 6500 volumes tandis que celle de Joseph en avait plus de 8000 !) ainsi que sur les bijoux et joyaux dont la provenance était encore discutable… Qu’importe ! On n’allait tout de même pas s’offusquer face à cet homme affable et courtois qui donnait du travail à tous (il fut dit qu’à Bordentown, il n’y eut pas de pauvres tant que Joseph Bonaparte y résida). Chaque dimanche, les portes de la résidence étaient en plus grandes ouvertes et ouvraient le vaste parc longeant la rivière Delaware aux habitants du voisinage qui ne boudaient pas leur plaisir ! Les délices des jardins à la belle saison n’avaient d’égal que celui du lac gelé l’hiver. Sur ce que l’on nomme aujourd’hui le Bonaparte’s Pond, on patinait joyeusement sur la glace épaisse tandis que Joseph y faisait rouler des pommes que les patineurs poursuivaient avec enthousiasme.

Les habitants tenaient le comte de Survilliers en haute estime et jamais ils ne manquaient l’occasion de le saluer lorsqu’il passait à cheval – une activité à laquelle il était très attaché – et, pour son anniversaire, une fanfare lui était envoyée de la part des locaux. On ne pouvait rêver meilleur voisinage à Bordentown. Bonaparte n’aimait ni la discorde ni les confrontations agressives, préférant toujours l’arrangement et la négociation. Un exemple : lorsque le chemin de fer vint à passer sur ses terres de Point Breeze, il n’envisagea même pas un recours en justice qui promettait d’être aussi long qu’incertain. Il régla à l’amiable un désagrément qui devint ainsi source de profit : en échange du passage du train sur sa propriété, Joseph obtint un millier d’actions dans la société ferroviaire de Baltimore. Toute sa vie, le frère aîné de la famille Bonaparte avait fait preuve d’une remarquable intelligence dans les affaires, accumulant ainsi une richesse colossale qui lui permettait de vivre dans un confort plus que luxueux sans avoir à se soucier de rien. Bien que la formule soit exagérée, il fut dit maintes fois que Joseph Bonaparte était l’homme le plus riche des États-Unis, ce qui en dit déjà long sur ce que laissait transparaître ce personnage.

Le goût de l’Amérique

Joseph était arrivé à New-York sans son épouse Julie Clary (1771 – 1845) qui ne l’y rejoignit jamais. De santé fragile, elle préféra s’installer en Suisse, à Bruxelles puis à Florence où Joseph la retrouvera à la fin de leur vie. Si la société américaine ne tarissait pas d’éloges sur l’ancien roi d’Espagne, on peut au moins dire qu’elle était peu regardante sur la notion toute personnelle que l’homme eut de la fidélité maritale ! Annette Savage (1800 – 1865), dont la famille Quaker assurait descendre de la princesse Pocahontas, fut sa première maîtresse dans le Nouveau Monde. Deux enfants naquirent de cette union : Caroline Charlotte en 1819 et Pauline Josèphe en 1822. Il s’amouracha également d’Émilie Hémart, épouse d’un de ses avocats (qui n’était manifestement pas destiné à devenir un professionnel du divorce). Émilie donna naissance à Félix Joseph né en 1825. Quoi qu’il en soit, Joseph ne négligea jamais ses enfants et veilla toujours à ce qu’ils ne manquent de rien.

On comprend aisément en étudiant sa vie américaine pourquoi Joseph Bonaparte affirmait qu’il passait à Point Breeze les plus belles années de sa vie. À Frances Wright, notre visiteuse anglaise, qui lui faisait remarquer qu’il semblait très heureux de s’occuper à embellir son parc et sa demeure, il lui fit une réponse imagée. Comme il cueillait une petit fleur sauvage, il compara cette minuscule beauté aux plaisirs de la vie privée tandis que les fleurs voyantes du parterre à côté lui rappelaient l’ambition et la puissance qui, selon lui, présentaient mieux de loin que de près. Il se souviendra toujours de ce bonheur américain et de ses amis là-bas. C’est d’ailleurs en ami qu’il fut peu à peu considérer, jusqu’à être reçu à la Maison Blanche par Andrew Jackson (1767 – 1845) non pas en tant que réfugié politique mais en tant qu’ami de l’Amérique. C’est aussi dans ce même esprit qu’il fut admis en avril 1823 à la Société américaine de Philosophie fondée par Benjamin Franklin (1706 – 1790) en 1743.

Pourtant il vécut là-bas des périodes décourageantes et douloureuses. L’incendie qui ravagea sa demeure le 4 juillet 1820 fut dramatique sans pourtant l’abattre tout à fait, rasséréné qu’il fut par l’aide et la bonté des habitants de Bordentown, ce dont il témoigne dans une lettre au maire, William Snowden :

Vous m’avez montré un si bon intérêt depuis mon arrivée dans ce pays et surtout depuis l’incendie du 4 de ce mois que je suis sûr que vous serez disposés à dire à vos concitoyens combien je suis touché par ce qu’ils ont fait pour moi en cette occasion. Étant absent moi-même de la maison, ils se hâtèrent, de leur propre chef et à la première alarme, de surmonter l’incendie ; et quand il était devenu évident que cela ne pouvait être fait, ils ont dirigé leurs efforts pour sauver autant que possible ce qui n’avait pas été détruit. Les meubles, les statues, les tableaux, l’argenterie, les bijoux, le linge, les livres et en fait tout ce qui pouvait être sorti fut placé avec un soin scrupuleux sous la responsabilité de mes serviteurs. Et tout au long de la nuit, ainsi que le lendemain, des boîtes et des plateaux me furent apportés, contenant des objets de la plus grande valeur. Cela me prouve à quel point les habitants de Bordentown apprécient l’intérêt que je leurai toujours porté.