La Colonne Vendôme

Quelle folle histoire que celle de la colonne Vendôme ! Dressée, abattue, reconstruite, un jour piédestal d’Empereur, le lendemain porte-drapeau de la royauté. Entre fierté et regrets, d’Austerlitz à la Commune, cette colonne n’a cessé de faire jaser !

Rome, an 107 de notre ère : l’Empereur romain Trajan (53 – 117) commande une colonne de marbre pour célébrer les victoires de ses armées sur les Daces. Placée au centre du forum romain, elle retrace sur un bandeau spiralé sculpté de bas-reliefs les grands épisodes des guerres daciques (101-102 et 105-106). Elle est achevée en 113 et couronnée d’une sculpture en bronze de l’Empereur. Cette dernière disparait avec le temps et c’est celle de Saint Pierre qui s’élève à sa place à partir de 1587.

Paris, 1798 : l’architecte Bernard Poyet déclare que « Le régime républicain doit remplacer l’effet des clochers par des colonnes, des obélisques et des monuments enfin dont l’élévation, en attestant la gloire de la Nation sous l’empire de la Raison, égale au moins ces tours et ces flèches que les fanatiques avaient élevées »

Austerlitz, 2 décembre 1805 : les armées russes et autrichiennes de la Troisième Coalition sont défaites par celle de Napoléon Ier. Leurs pièces d’artillerie sont saisies. Elles vont servir un projet digne de l’Antiquité, à la hauteur de la gloire de la Grande Armée, et dans la lignée de ce que souhaitait l’architecte Bernard Poyet.

À la mémoire des braves

Le 21 mars 1800, un premier décret signé annonçait l’érection « dans chaque département, sur la plus grande place, [d’]une colonne à la mémoire des braves du département, morts pour la défense de la patrie et de la liberté ». Le projet était peut-être trop ambitieux, et s’il ne fut pas réalisé partout, il prit de formidables proportions au cœur de la capitale. Car la colonne des braves était un chantier déjà entamé lorsque Napoléon Ier remporta la bataille d’Austerlitz. Mais la réalisation peinait, les matériaux manquaient et la prise opportune des canons autrichiens et russes vint raviver le projet autant qu’elle le métamorphosa. L’Empereur vit alors l’occasion de faire de cette colonne un hommage à ses soldats aussi bien qu’un témoin de son génie militaire.

La colonne qui s’élèverait Place Vendôme serait toute entière destinée à honorer la mémoire de la Grande Armée, au moins autant qu’elle célèbrerait son chef de guerre.

Vivant Denon, directeur du Musée Napoléon (l’actuel Musée du Louvre) a déjà la responsabilité du projet. Les architectes Jean-Baptiste Lepère et Jacques Gondouin sont sollicités pour donner vie à cette immense colonne qui culminera à 44 mètres de hauteur.

Le peintre Pierre-Nolasque Bergeret est chargé de dessiner les bas-relief qui seront sculptés dans 425 plaques de bronze, serpentant du bas vers le haut de la colonne, à l’instar des motifs de la colonne Trajane. On y verra le camp de Boulogne-sur-mer face à l’Angleterre, le départ de l’armée, les batailles et le retour glorieux de l’Empereur à Paris le 16 janvier 1806.

Au sommet, la colonne moderne sera comme son ancêtre antique, couronnée de la sculpture d’un empereur, celle de Napoléon Ier. Sa réalisation est confiée à Antoine Chaudet qui prend le parti de représenter Bonaparte en empereur romain couronné de laurier, une Victoire ailée dans la main gauche, un glaive abaissé dans la main droite.

Un anniversaire mémorable

La colonne Vendôme est enfin inaugurée le 15 août 1810, le jour de l’anniversaire de Napoléon Bonaparte qui l’espère sans doute installée pour l’éternité. C’est sans compter les vicissitudes de l’Histoire ! Moins de cinq années plus tard, le 12 avril 1814, l’Empereur abdique et ses adversaires s’empressent de faire tomber sa statue au sommet de la colonne, pour hisser à sa place le drapeau fleurdelysé de Louis XVIII qui marque la Restauration du pouvoir monarchique à la tête de la France.

Le petit caporal est exilé à Sainte-Hélène, mais la distance que l’on pensait favorable à l’oubli ne fait qu’attiser la légende de l’empereur déchu. Si bien qu’à l’annonce de sa mort, sa popularité est telle qu’il serait bien imprudent de la négliger. Louis-Philippe ne manque pas de profiter de cette occasion de gagner quelque faveur populaire et fait installer, en haut de la colonne, une nouvelle statue représentant non pas l’Empereur, mais le Petit Caporal, ce meneur d’hommes et génie militaire coiffé de son éternel bicorne, la main engoncée dans son gilet. Cette sculpture de bronze réalisée par Charles-Émile Seurre est aujourd’hui aux Invalides et ne manque pas de saisir les visiteurs par son maintien et sa prestance. Pourquoi a-t-elle quitté sa colonne ? Car Napoléon III, à la fois neveu et petit-fils de l’Impératrice Joséphine de Beauharnais (sa grand-mère maternelle), est devenu Empereur en 1852 et souhaite pour le premier Napoléon du nom autre chose d’une sculpture qui tait son rôle politique dans l’histoire du pays. Le Napoléon de Seurre cède donc la place à celui d’Auguste Dumont en 1863. Encore une fois, cela ne durera pas !

La chute de la colonne Vendôme

La guerre franco-prussienne a raison du gouvernement de Napoléon III qui est fait prisonnier le 3 septembre 1870. Les nouvelles autorités de la ville auraient du ne pas trop vite se réjouir car la Commune de Paris, entre mars et mai 1871, met à bas le Gouvernement de Défense nationale alors en place aussi bien que la colonne Vendôme ! La voici accusée d’être le « symbole de force brute et de fausse gloire », aussi, elle est sciée – à grand peine – le 16 mai, pour finalement être bien vite regrettée !

La Troisième République la fait réparer et relever, faisant porter les frais de ces travaux titanesques au peintre Gustave Courbet, injustement accusé d’avoir ordonné sa démolition. Et la facture est salée : un peu plus de 320 000 francs échelonnés en paiement de 10 000 francs par an pendant 33 ans ! C’est sans doute trop pour un seul homme : Courbet meurt le 31 décembre, avant d’avoir payé la première traite du remboursement de cette maudite colonne qui dominait à nouveau de toute sa hauteur la place Vendôme depuis le 18 décembre 1875.

D’Austerlitz à la place Vendôme, la colonne contempla autant de victoires que de défaites, celles des pays comme celles des individus. Classé Monument historique depuis le 31 mars 1992, la colonne est aujourd’hui un marqueur incontournable du paysage parisien, aussi sûrement que l’est le pont Alexandre III. Si elle ne se visite pas, sachez tout de même que l’escalier en son centre mène vers une terrasse qui offre l’une des plus belles vues de Paris.

La Bataille d'Austerlitz

Partout dans le monde, on admire dans toutes ses relectures le génie militaire du célèbre Corse : la bataille d’Austerlitz sacre Bonaparte vainqueur, un an jour pour jour après qu’il ait ceint la couronne des empereurs.

Le 2 décembre ne marque pas seulement l’anniversaire d’une des plus éclatantes victoires militaires françaises. Elle marque une époque de remaniement des cartes du pouvoir en Europe. Pour cette raison, la bataille d’Austerlitz est un évènement historique majeur déjouant toutes les prédictions.

Jamais deux sans trois : la Troisième Coalition

Constituée en juillet et août 1805, cette alliance regroupe l’Angleterre, la Russie, l’Autriche, Naples et la Suède. Elle suit logiquement la Première et la Deuxième Coalitions, toujours initiées par l’Angleterre et dirigées contre la France post-révolutionnaire.

Le conflit franco-britannique entre 1803 et 1805 débute pour plusieurs raisons (blocus économique infligé à l’Angleterre par la France, politique protectionniste et annexionniste de l’Hexagone sur les territoires de ses plus proches voisins) et va mener à la création de la Troisième Coalition. Car lorsque Napoléon se couronne Empereur le 2 décembre 1804, qu’il annexe les cités-États italiennes de Parme et Plaisance et se sacre roi d’Italie le 17 mars 1805, les ambitions de la France apparaissent désormais très clairement aux yeux de ses voisins européens.

À partir de 1803 et jusqu’en août 1805, la Grande Armée s’installe au camp de Boulogne et laisse planer la menace d’une invasion de l’Angleterre. Elle lève le camp lorsque la Troisième Coalition voit le jour et prévoit dans un premier temps la jonction des troupes autrichiennes et russes en Bavière. Napoléon Ier devance ce mouvement et achemine ses soldats sur le terrain où ils encerclent les troupes autrichiennes à Ulm, qui capitulent le 20 octobre 1805. Désormais, il faut pour Napoléon Ier affronter les Russes de Mikhaïl Koutouzov, Général en chef des armées impériales de Russie, et les armées de réserve autrichiennes.

Le Soleil d’Austerlitz

L’empereur français n’est pas dans une position confortable. Le lendemain de sa victoire à Ulm, ses troupes sont vaincues à Trafalgar. Au milieu du mois de novembre, la Grande Armée, alors tout juste entrée en Moravie, ne peut empêcher la jonction des troupes de Koutouzov avec celles d’Alexandre Ier de Russie et de François II du Saint-Empire romain germanique. Un grand affrontement se prépare, et il n’est pas en faveur des Français.

Avec le froid glacial des premiers jours de ce mois de décembre 1805, vient le premier anniversaire du sacre de l’empereur. Célébrations il y a, à la veille du combat, alors que la Grande Armée est en infériorité numérique et manœuvre en territoire ennemi. Tout joue contre elle. Alors, Napoléon prend le parti d’une stratégie alliant à la feinte une manœuvre exploitant la faiblesse des ennemis. Il va volontairement faire une faute grossière de sorte que les adversaires en commettent une plus grande encore.

La bataille à lieu au sud-est de Brünn, dès le lever du jour. Les troupes ennemies se sont rassemblées sur le plateau de Pratzen, celles des Français sont en aval. Napoléon dégarnit alors son aile droite pour inciter les troupes adversaires à descendre du plateau. Ce qui ne manque pas d’arriver, malgré les avertissements de Koutouzov qui voit là, à raison, une manœuvre tactique.

On ne l’écoute pas et les troupes austro-russes dévalent le plateau, abandonnant leur système défensif dans l’idée d’encercler et d’acculer les troupes napoléoniennes affaiblies par ce mouvement ridicule de leur aile droite. Napoléon feint alors un repli, encourageant les deux empereurs à une attaque rapide. Il n’en faut pas plus pour amorcer le désastre. Napoléon Ier lance alors l’assaut du plateau. Ses troupes émergent d’un brouillard qui avait favorablement dissimulé les contingents aux regard ennemi. Elles emportent comme une déferlante les quelques ennemis qui y étaient restés. Alors qu’un soleil éclatant s’élève dans le ciel, les Russes s’évertuent durant plusieurs heures à reprendre le plateau, en vain. Forcés à la retraite, des troupes tentent de fuir en traversant des lacs glacés ; les Français canonnent si bien qu’ils périssent tous noyés.

Les pertes adverses sont colossales : environ 35 000 hommes ont perdu la vie contre 8000 soldats français à terre, dont 1300 tués. Les pièces d’artillerie sont quasiment toutes saisies.

Le Saint-Empire romain germanique ne s’en remettra pas : le traité de Presbourg le 26 décembre 1805 lui porte un coup fatal et le voici remplacé par la Confédération du Rhin. François II du Saint-Empire devient François Ier d’Autriche. Louis Bonaparte devient roi de Hollande, son frère Joseph règne désormais sur le royaume de Naples.

La défaite est cinglante, humiliante. Un peu moins de 60 ans plus tard, le Second Empire ne manque pas de rappeler cet épisode et baptise une rue du nom de Rue du traité de Presbourg, en 1864, à deux pas des Champs-Élysées.

Le 2 décembre 1805, un an jour pour jour après le sacre de l’empereur, cette victoire n’est pas seulement capitale pour l’issue du conflit opposant la France à la Troisième Coalition. Elle est symboliquement la consécration d’un empereur stratège au génie militaire alors unanimement admis. On vit dans le soleil d’Austerlitz une volonté divine de faire briller Napoléon Ier. Son destin la contredira. D’ici là, la bataille d’Austerlitz amorce une légende militaire qui fait encore couler beaucoup d’encre.

Soldats ! Je suis content de vous. Vous avez à la journée d’Austerlitz, justifié tout ce que j’attendais de votre intrépidité ; vous avez décoré vos aigles d’une immortelle gloire. […] Mon peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira de dire « J’étais à la bataille d’Austerlitz », pour que l’on réponde, « Voilà un brave ».

Napoléon Ier, extrait de la proclamation après Austerlitz, 12 Frimaire an XIV (3 décembre 1805)

Comment est mort Napoléon ?

Le 5 mai 1821 à 17h49, « au milieu des vents, de la pluie et du fracas des flots, Bonaparte rendit à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l’argile humaine. » L’emphatique Chateaubriand détonne de ses contemporains lorsque survient la mort de Napoléon.

Exilé sur l’île de Sainte-Hélène depuis 1815, Napoléon Bonaparte, empereur déchu, s’éteint à l’âge de 51 ans au terme d’une vie romanesque qui marquera l’Histoire. Mais ses contemporains ont-ils déjà conscience de cette renommée à venir ? Rien n’est moins sûr.

Comment Napoléon est-il mort ?

On a glosé sur la mort de Napoléon : ses geôliers anglais l’ont-ils empoisonnés ? Comment son corps est-il demeuré étrangement intact aux yeux médusés des témoins du déplacement de sa dépouille en 1840 ? D’aucuns y ont vu les mécanismes d’un complot quand, en réalité, la mort du grand homme n’est plus un si grand mystère.

Napoléon souffrait d’un cancer de l’estomac, le même mal qui avait emporté son père. Dans ses jeunes années déjà, il pressentait que cette maladie incurable par les médecins serait la cause de son trépas. Comme souvent, Napoléon ne se trompait pas.

Déjà, depuis le mois de mars 1821, ses forces allaient diminuant. Alité dans sa chambre humide et décatie de Longwood house, ses proches s’affairaient autour de lui et surveillaient fiévreusement son état. Il mangeait de moins en moins. Le mal s’aggravant, son corps ne supportait plus les aliments. Il refusait les médicaments que les médecins prescrivaient, trop bien convaincu – hélas à raison – que ces remèdes n’arrangeraient rien.

Lorsque Napoléon rendit son dernier souffle le 5 mai 1821, on laissa le corps reposer jusqu’aux premières heures du 6 mai. Alors, juste après minuit, le corps de l’empereur fut soigneusement lavé avec l’eau de Cologne qu’il aimait tant, mêlée d’un peu d’eau de la fontaine de Torbett. Cette fontaine, Napoléon l’avait découverte aux premiers jours de son exploration de l’île.

Conscient que ses ennemis et geôliers anglais refuseraient sans doute de rapatrier son corps en France, là où il souhaitait de tout cœur être inhumé, il trouva dans ce lieu une sérénité qui lui plu.

[…] si, après ma mort, mon corps reste entre les mains de mes ennemis, vous le déposerez ici.

Napoléon s’adressant au général Bertrand (1773 – 1844), compagnon d’exil de Bonaparte.

La fontaine charmante se situait au creux d’un vallon, The Sane Valley, qui sera plus tard baptisé « vallée du géranium ». Tout de calme et de fraîcheur, ce lieu était un havre de paix, doux et bucolique. Il y fut donc enterré, son cercueil placé dans des cercueils successifs, le premier en fer blanc, le deuxième en bois, le troisième en plomb et le dernier en acajou. La chambre funéraire qui accueillait ce coffre mortuaire fut bâti comme une forteresse. Creusée à une importante profondeur, maçonnée et dallée, la fosse fut imaginée pour empêcher toute profanation. Une lettre de Sir Hudson Lowe, gouverneur de l’île, à Lord Bathurst, ministre de la Guerre et des Colonies, décrit avec précision les précautions prises :

Une grande fosse a été creusée d’une largeur suffisante tout autour, pour admettre un mur de deux pieds d’épaisseur de maçonnerie solide, étant construit de chaque côté; ainsi, formant un oblong exact, l’espace creux à l’intérieur duquel était précisément douze pieds de profondeur – près de huit de long et cinq de large. Un lit de maçonnerie était au fond. Sur cette fondation, soutenue par 8 pierres carrées d’un pied chacune de hauteur, était posée une dalle de pierre blanche de cinq pouces d’épaisseur; quatre autres dalles de même épaisseur fermaient les côtés et les extrémités, qui, jointes aux angles par du ciment romain, formaient une espèce de tombe en pierre ou de sarcophage. C’était juste d’une profondeur suffisante pour admettre que le cercueil y était placé. Une autre grande dalle de pierre blanche qui était soutenue d’un côté par deux poulies, fut déposée sur la tombe, après que le cercueil y eut été mis, et chaque interstice ensuite rempli de pierre et de ciment romain. Au-dessus de la dalle de pierre blanche qui formait le couvercle de la tombe, deux couches de maçonnerie, fortement cimentées, et même serrées ensemble, ont été construites, de manière à s’unir avec le mur de deux pieds qui soutenait la terre de chaque côté, et l’espace vide entre ce dernier ouvrage de maçonnerie et la surface du sol, mesurant environ huit pieds de profondeur, fut ensuite rempli de terre. L’ensemble a ensuite été recouvert un peu au-dessus du niveau du sol, avec un autre lit de pierres plates, dont la surface externe s’étendant jusqu’au bord du mur de deux pieds de chaque côté de la tombe, couvre un espace de douze pieds de long et neuf pieds de large.

British Library Mss Add 20133 Fol 200 r.v

La plaque fixée sur le cercueil, et qui d’ordinaire était gravée de l’identité du défunt, resta muette. Les Anglais et les Français ne parvenant pas à s’entendre sur la « juste » nomination que l’on devait indiquer. C’est qu’à Sainte-Hélène, tout le monde avait encore en tête un souvenir vif des actes de cet homme qui avait fait trembler l’Europe. Mais en était-il de même sur le vieux continent ?

« Napoléon n’est plus ! » : le voyage d’une nouvelle historique

En cette première moitié du XIXe siècle, le temps n’est pas encore à l’emballement médiatique grâce au relais mondialisé et instantané des informations. Alors, quand meurt Napoléon, il faut écrire des lettres, appareiller un navire, mobiliser l’équipage et compter sur des courants et des vents favorables pour rallier l’Europe en un temps record. Or, il ne faut rien de moins que deux mois en moyenne pour poser le pied sur le sol anglais après avoir foulé celui de Sainte-Hélène.

Le 7 mai au soir, le HMS Heron part pour l’Angleterre avec à son bord le capitaine Crokart, témoin de Napoléon avant et après son trépas. Le marquis de Montchenu (1757-1831) aurait du être du voyage si « l’homme le plus ennuyeux du monde », comme le peignait Talleyrand, n’avait pas bêtement manqué le départ, déjà assoupi au fond de son lit.

Bonaparte y aurait certainement vu une raison de plus de s’emporter contre ce « vieux con » (sic), ce à quoi avait d’ailleurs renchérit le comte de Balmain, commissaire du Tsar à Sainte-Hélène, attestant que « ce qu’il y a de fâcheux, c’est que le portrait est ressemblant. »

Montchenu partit donc deux semaines plus tard à bord du HMS Rosario, mais par chance, parvint à Portsmouth le même jour que le HMS Heron, le 3 juillet, soit quasiment deux mois après la mort de Napoléon. Deux mois durant lesquels le monde, à l’exception d’une minuscule île perdue dans l’Atlantique, ignora la mort du « grand homme », dixit Lord Byron.

La mort de Napoléon, une aubaine financière

Alors que les compagnons d’exil de Bonaparte s’imaginaient sans doute un accueil tonitruant à l’annonce de la terrible nouvelle, il est peu de dire que les réactions furent tièdes. En Angleterre, Londres préparait le couronnement de George IV. La nouvelle parvint le 4 juillet et se propagea rapidement. Il semble que le Star ait été le premier à annoncer la mort de l’ennemi. Alors que sur la première page du journal se présentait un kaléidoscope de réclames plus alléchantes les unes que les autres, un addendum titré Evening Star annonçait en majuscule la Mort de Napoléon. Le journal est suivi de près par le Statesman, deuxième quotidien à publier la fracassante nouvelle.

Naturellement, George IV avait été prévenu dans la matinée de cette nouvelle, mais le témoignage de cette annonce, rapporté dans ses Mémoires par la Comtesse de Boigne donne une idée assez nette de la place qu’occupait Napoléon dans l’esprit du souverain, alors préoccupé par d’autres menaces tout aussi dangereuses et quotidiennes :

Lord Castlereagh, en entrant dans le cabinet de George IV, lui dit :

« Sire, je viens apprendre à Votre Majesté qu’Elle a perdu son plus mortel ennemi.

Quoi, s’écria-t-il, est-il possible ! Elle est morte ! »

Lord Castlereagh dut calmer la joie du monarque en lui expliquant qu’il ne s’agissait pas de la Reine, sa femme, mais de Bonaparte. Peu de mois après, les espérances conçues par le Roi furent accomplies.

Récits d’une tante : mémoires de la comtesse de Boigne, née d’Osmond T.3, chapitre V

Ce que retenaient de cette nouvelle historique les Britanniques à la veille de ce royal couronnement tenait surtout au coup d’arrêt salutaire de l’entretien dispendieux nécessaire à la garde de Napoléon à Sainte-Hélène. Ce n’était pas moins de 400 000£ qui allaient pouvoir être employées à autre chose que la surveillance d’un empereur déchu. Puisque la France n’avait pas à espérer pareilles économies, le chagrin et la peine causés par cette disparition l’emportaient-ils sur le pragmatique ?

A-t-on oublié Napoléon ?

Sans l’avoir tout à fait oublié, son nom semble sonner, six ans après son départ pour l’exil, comme celui d’un vieil oncle tyrannique qu’on aurait envoyer en maison de retraite. Contre toute attente, l’annonce de la mort de Bonaparte ne trouve qu’un écho faible dans une société française qui n’est pas au mieux de sa forme. Le roi Louis XVIII, podagre et quasiment infirme, vit ses dernières années. Son neveu et héritier vient de passer contre son gré l’arme à gauche, assassiné le 14 février 1820 par un ouvrier bonapartiste. Le 5 juillet, la nouvelle de la mort de Napoléon arrive enfin aux oreilles du roi qui ne laisse pas éclater une joie franche comme on aurait pu s’y attendre et comme, assurément, les Ultras (les royalistes souhaitant un retour complet à l’Ancien Régime) l’auraient souhaité. Ceux du palais qui avaient connu et apprécié l’empereur déchu – et ils étaient nombreux – ne furent donc pas rabroués en laissant échapper quelques discrets soupirs.

Les journaux font montre de la même réserve, mais de toute façon, l’information ne semble pas bouleverser les Français. Est-ce l’effet de surprise, un défaut de mémoire ou un désintérêt qui laisse la société dans une forme d’indifférence ? Car contrairement à ce qui fut affirmé quelques décennies plus tard, la peine et les pleurs n’étouffèrent pas le peuple cette année-là. C’est d’ailleurs ce qui sidéra les témoins de cet évènement historique. La comtesse de Boigne, encore, n’en revenait pas :

Tandis que les passions révolutionnaires s’agitaient en Europe, la main puissante qui les avait domptées et fait servir à répandre son nom dans tout l’univers, cette main désarmée qui effrayait encore les nations cédait au plus terrible des vainqueurs.

Le 5 mai 1821, Napoléon Bonaparte exhalait son dernier soupir sur un rocher au milieu de l’Atlantique. La destinée lui avait ainsi préparé le plus poétique des tombeaux. Placée à l’extrémité des deux mondes, et n’appartenant qu’au nom de Bonaparte, Sainte-Hélène est devenu le colossal mausolée de cette colossale gloire ; mais l’ère de sa popularité posthume n’avait pas encore commencé pour la France.

J’ai entendu crier par les colporteurs des rues : « La mort de Napoléon Bonaparte, pour deux sols ; son discours au général Bertrand, pour deux dols ; le désespoir de Madame Bertrand, pour deux sols, pour deux sols », sans que cela fit plus d’effet dans les rues que l’annonce d’un chien perdu.

Je me rappelle encore combien nous fûmes frappées, quelques personnes un peu plus réfléchissantes, de cette singulière indifférence ; combien nous répétâmes : « Vanité des vanités, tout est vanité ! » Et pourtant la gloire est quelque chose, car elle a repris son niveau, et des siècles d’admiration vengeront l’empereur Napoléon de ce moment d’oubli.

Récits d’une tante : mémoires de la comtesse de Boigne, née d’Osmond T.3, chapitre V

Mort d’un homme, naissance d’un mythe

La comtesse avait vu juste et une décennie plus tard, les esprits commençaient de s’échauffer. Le mythe napoléonien était en marche : on commençait à s’interroger quant à la cruauté supposée des geôliers de Napoléon ou à son possible empoisonnement et le Petit Caporal devint une figure romanesque de la littérature du XIXe siècle. « Quel roman que ma vie ! », Napoléon qui avait lui-même esquissé les grands traits de son mythe fut après sa mort, conté par les plus grands. Chateaubriand, Balzac, Zola, Michelet, Stendhal contribuèrent à mythifier ce personnage historique, aujourd’hui toujours auréolé de légendes.

Victor Hugo, extrait de Buonaparte, poème composé en mars 1822 et publié dans le recueil Odes et ballades (1826) :

Là, se refroidissant comme un torrent de lave,

Gardé par ses vaincus, chassé de l’univers,

Ce reste d’un tyran, en s’éveillant esclave,

N’avait fait que changer de fers.

Des trônes restaurés écoutant la fanfare,

Il brillait de loin comme un phare,

Montrant l’écueil au nautonier.

Il mourut. — Quand ce bruit éclata dans nos villes,

Le monde respira dans les fureurs civiles,

Délivré de son prisonnier.

Pourquoi Napoléon a-t-il été exilé à Sainte-Hélène ?

Il suffit de prononcer son nom pour faire frémir les plus grands d’Europe. Alors, quand Napoléon se rend à ses ennemis, les Alliés ne veulent qu’une chose : se débarrasser de l’ogre une bonne fois pour toutes.

Le début de la fin : Waterloo

Il est dit que Napoléon devait demeurer un insulaire. Né en Corse, l’empereur est exilé après sa première abdication en 1814 sur l’île d’Elbe, au large des côtes italiennes. Il s’en est fallu de peu qu’il ne soit envoyé à Sainte-Hélène dès 1815, car Elbe est critiquée, à raison, pour son manque de sûreté. Ironiquement, le gouvernement anglais refuse ce déménagement, ce qui ne fit que retarder l’échéance de la dernière croisière napoléonienne.

Assurément, l’île d’Elbe manque de hauteur pour empêcher le petit caporal de faire le mur. Quittant au bout de trois cents jours ce minuscule royaume qui lui avait été octroyé, il rejoint le continent et s’élance pour le Vol de l’Aigle, initiant les Cent-jours (qui dénombrent son temps de retour au pouvoir), chassant Louis XVIII avant d’être débouté le 18 juin 1815 à Waterloo par la coalition des Alliés, reformée à la hâte et avec succès.

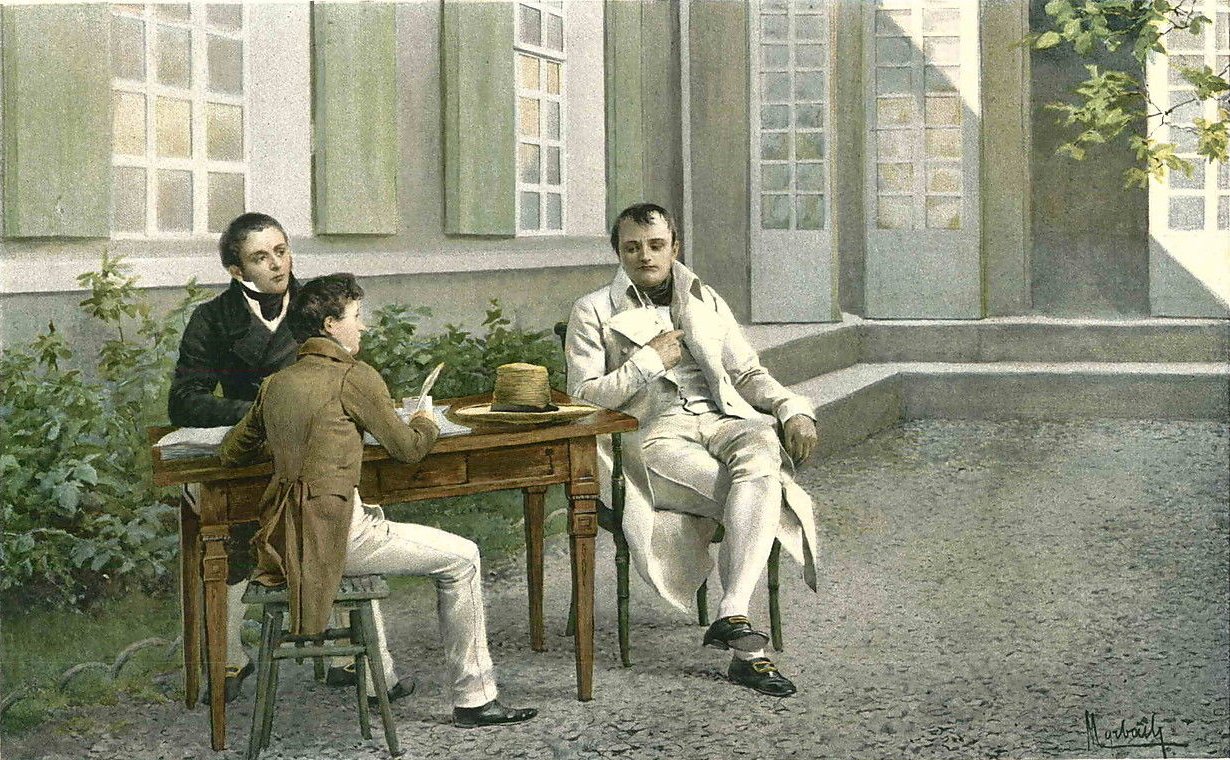

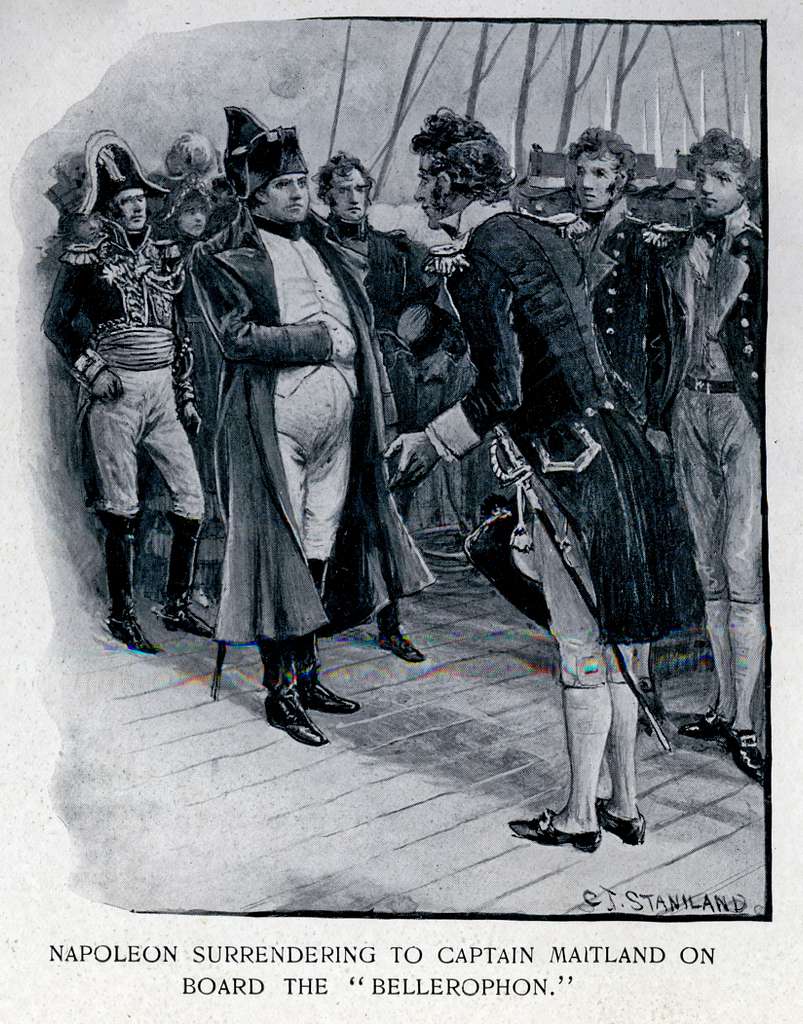

À l’issue de cette cuisante défaite, Napoléon est parvenu à quitter le champs de bataille et sa cavale commence. Il prend d’abord la direction de Paris, où il espère pouvoir jouer un rôle politique, en vain, et abdique. Il s’engage alors sur la route de la Malmaison, laissant suffisamment de temps à Joseph Fouché, alors à la tête du gouvernement provisoire, pour le trahir en rapportant les projets de l’Empereur déchu aux Alliés déjà à ses trousses. Les plans échafaudés par Napoléon sont désormais connus : rejoindre Rochefort et s’embarquer pour l’Amérique. La flotte britannique est immédiatement mobilisée pour bloquer cette évasion maritime. Pendant ce temps, les policiers de Louis XVIII cavalent pour rattraper l’infernal fuyard.

Deux possibilités s’offrent alors à Napoléon : s’évader en se cachant dans un bateau rapide, capable d’échapper au blocus anglais, et mis à sa disposition, ou « s’abandonner à la générosité du Régent de Grande-Bretagne ».

« Je viens, comme Thémistocle, m'asseoir au foyer du peuple britannique », Napoléon devient anglophile

La partie se met en place et chaque protagoniste a sa carte à jouer. Napoléon ne parle pas un mot d’anglais, n’entend rien à la culture britannique, mais n’ignore pas la libéralité du droit d’asile de l’île d’Albion. Parallèlement, les Britanniques revendiquent la personne de Napoléon comme leur trophée mérité. Après plus de vingt années passées à le combattre, ils affirment être en droit d’en faire une prestigieuse prise de guerre. À cette exigence, les Alliés n’opposent rien, du moment que la Grande-Bretagne prend la responsabilité, à ses frais, de l’entretien et de l’étroite et nécessaire surveillance du prisonnier. Car s’il fallait écouter la coalition victorieuse à Waterloo, le sort de Bonaparte aurait été scellé de manière radicale et expéditive et n’aurait rien coûté par-dessus le marché.

Pendant ce temps, Napoléon a, quant à lui, refusé de fuir caché, comme un vulgaire fugitif. D’autant que la législation en vigueur chez ses ennemis anglais pourrait jouer en sa faveur, et lui laisser une chance de finir ses jours paisiblement. En tous cas, c’est ce sur quoi Cambacérès et d’éminents juristes parient au lendemain de la débâcle belge.

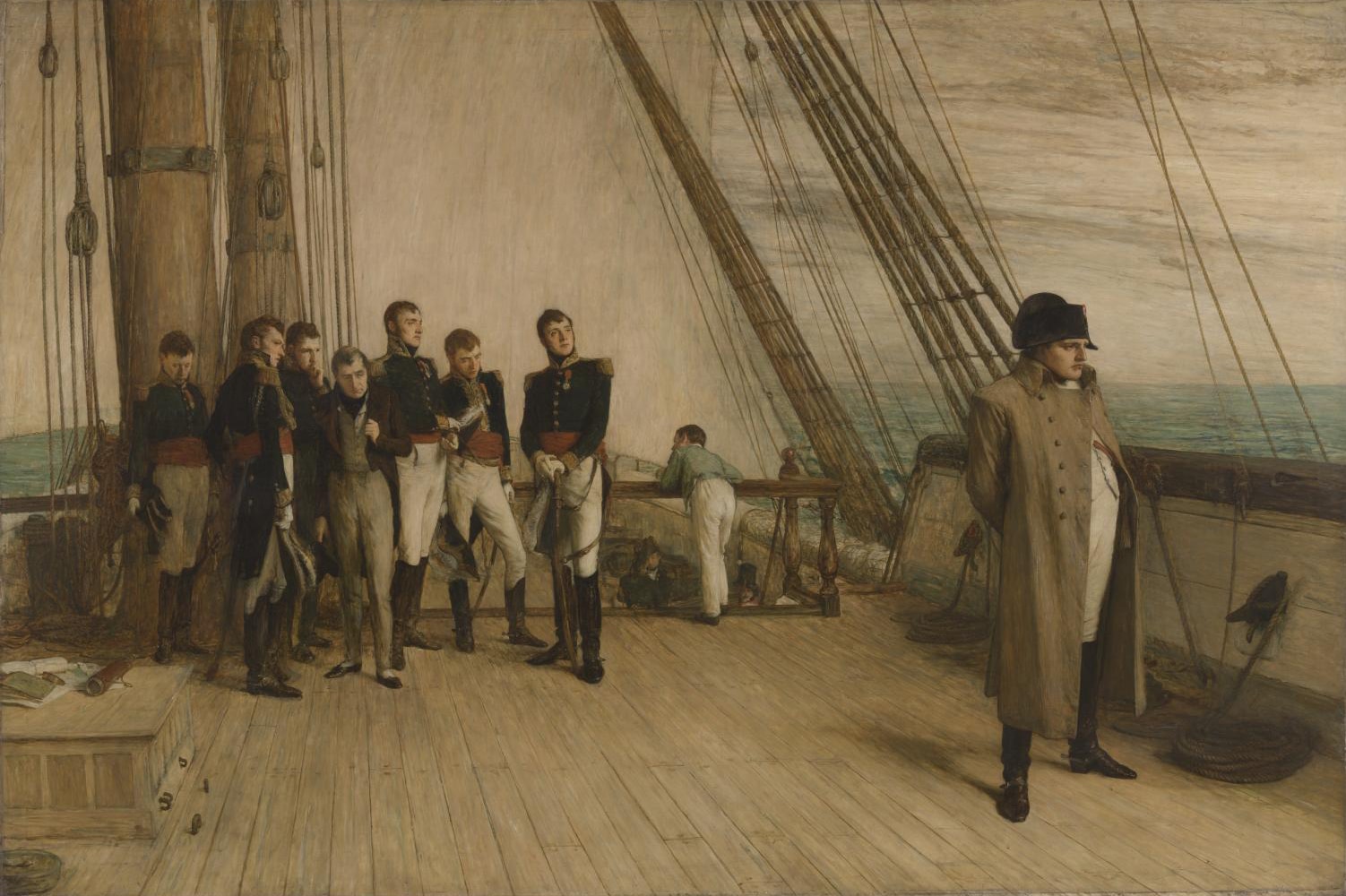

Alors, l’Empereur joue sa dernière carte et, pour preuve de (fausse ?) bonne volonté, se rend de lui-même aux forces anglaises en rejoignant le Bellerophon, navire ancré en rade de Rochefort, peu après 6h du matin, le 15 juillet 1815.

Je viens me mettre sous la protection de votre prince et de vos lois […] Le sort des armes m’amènent chez mon plus cruel ennemi, mais je compte sur sa loyauté.

Ni une, ni deux, le navire vogue pour l’Angleterre dès le lendemain. Pendant ce temps-là, à Londres, on ne sait toujours pas quoi faire de ce prestigieux, mais ô combien encombrant prisonnier. L’envoyer en prison en Angleterre ? En Écosse ? Les suggestions de Sainte-Hélène, mais aussi de Malte et de Gibraltar sont à nouveau sur la table. Le plus important, pense-t-on alors, c’est de trouver l’endroit le plus éloigné et le plus parfaitement sécurisé. C’était sans compter la popularité de Bonaparte.

L’accueil inattendu en rade de Torquay

Les ordres transmis au Bellerophon sont très clairs : Napoléon ne doit pas quitter le navire ni poser le pied sur le sol britannique, car dès lors, la loi du pays devrait lui être appliquée. Et vu l’accueil réservé à Bonaparte une fois le bateau parvenu près des côtes du Devon, ces précautions ne furent pas de trop !

À peine le Bellerophon est-il amarré, à l’aube, en rade de Torquay, que l’annonce de son célèbre passager se propage comme une traînée de poudre. Ce sont bientôt quelques dizaines, puis des centaines, et le lendemain près d’un millier de canots chargés de curieux venus tenter d’apercevoir le fameux empereur. Et, contre toute attente, le flegme britannique prend le dessus sur la peur, la colère ou l’esprit revanchard. Les canotiers saluent sympathiquement Bonaparte, les femmes agitent leur mouchoir et d’autres lui lancent même des fleurs !

Sur le pont, Napoléon trouve naturellement l’accueil charmant. Rasséréné par cette joyeuse arrivée, il prend la plume et adresse une lettre au futur George IV (1762 – 1830). Dans cette missive qui ne parviendra jamais au Prince Régent, Bonaparte fait montre d’humilité, annonçant qu’il souhaite « venir s’asseoir au foyer du peuple britannique ». Il demande au futur souverain, en toute simplicité, un petit domaine, à proximité de Londres, où il pourrait tranquillement finir ses jours avec quelques personnes de sa suite. À le lire, il semble que Napoléon se voit déjà en gentleman farmer, heureux d’observer, amusé, le cours du monde depuis son cottage de luxe !

Après avoir sans doute rêvé de faire de l’Angleterre une partie de son empire, il serait amusant que l’île ennemie devienne sa terre d’asile. Mais cela n’amuse pas une partie du parlement britannique ! S’il reste trop longtemps en rade de Torquay, ce maudit Français finira par emporter la ferveur populaire si l’on n’y prend garde ! D’autant qu’il suffit seulement d’un de ses deux pieds foulant le sol du Devon pour qu’il puisse déposer, en toute légalité, une requête en habeas corpus, dont on redoute qu’elle puisse honnêtement lui être accordée.

L’habeas corpus et les désillusions de Napoléon

C’était alors la fierté et la faiblesse des Anglais. La Magna Carta rédigée en juin 1215, établissait les droits respectifs du roi et des barons, ainsi que de l’Église et des villes, en ce qui concernait le gouvernement du royaume. Au début du XIXe siècle, elle était toujours en vigueur (avec quelques exceptions, spécialement en temps napoléonien). Or, l’article 39 précise qu’« Aucun homme libre ne sera arrêté ni emprisonné, ou dépossédé de ses biens, ou déclaré hors-la-loi, ou exilé, ou exécuté de quelque manière que ce soit, et nous n’agirons pas contre lui et nous n’enverrons personne contre lui, sans un jugement légal de ses pairs et conformément à la loi du pays. »

En 1679, ce texte fut complété par l’Habeas corpus Act garantissant la liberté individuelle, afin d’éviter l’arbitraire de la détention par une justification judiciaire de celle-ci, en donnant le droit au détenu de comparaître immédiatement. Or, cela s’appliquait à toute personne se trouvant sur le sol britannique. Napoléon et ses conseilleurs avaient ainsi cru lire dans ces textes de loi, une retraite honorable pour l’empereur déchu. Encore fallait-il qu’il mettre le pied à terre. Et tout fut fait pour que cela n’arrive jamais.

L’île de Sainte-Hélène est choisie comme dernier lieu de résidence de Napoléon. Le fait qu’elle soit perdue au milieu de l’Atlantique, entre le Brésil et l’Angola, joue déjà en sa faveur. Au contraire de l’île d’Elbe, Napoléon se situera si loin de n’importe quel continent que s’en échapper sera considéré d’emblée comme une parfaite absurdité. À cela s’ajoute des rapports d’officiers commandés spécialement pour mesurer les atouts de l’île comme prison. D’abord, sa petite superficie lui permet d’être défendus avec peu de moyen, d’autant que Sainte-Hélène est déjà hérissée de canons anglais et uniquement accessible par le port de Saint James, le reste n’étant que falaises abruptes, immenses et acérées. Peu de gens y vivent et tout étranger est ainsi immédiatement repéré. Et, cerise sur le gâteau, l’île n’appartient pas à la couronne britannique, mais à la Compagnie des Indes. La nuance est subtile, mais juridiquement précieuse car elle empêche Napoléon de se ranger sous l’autorité de la Magna Carta et de l’habeas corpus. Les termes de la détention sont soigneusement établis par les deux partis, le gouvernement et la société maritime, de sorte que les Anglais sont seuls en charge de la détention de Napoléon. Un commissaire spécial est seulement chargé de représenter les Russes, Prussiens et Autrichiens.

Le destin de Napoléon est ainsi scellé. Il n’aura pas mis les pieds en Angleterre, mais s’apprête à goûter les délices de son empire. S’il n’a pas mis les pieds en Angleterre, il s’apprête à goûter à son Empire. Ironiquement, les Anglais peuvent en dire autant du sien fraîchement écroulé.

Vous aimez cet article ?

Tout comme Bonaparte, vous ne voulez pas être dérangé sans raison. Notre newsletter saura se faire discrète et vous permettra néanmoins de découvrir de nouvelles histoires et anecdotes, parfois peu connues du grand public.

Comment Napoléon Bonaparte est-il arrivé au pouvoir ?

18 brumaire, an VII : Napoléon Bonaparte orchestre le coup d’État le plus lent de l’histoire de France.

Un empereur ne se fait ni seul, ni en un jour. À l’origine de son ascension sont une volonté de fer et un travail acharné, de la chance et le talent de bien s’entourer.

Notre jeune Corse est à l’aube de ses vingt ans lorsqu’est prise la Bastille en juillet 1789. À partir de ce moment charnière, tout s’enchaîne et sa carrière commence véritablement. En septembre 1793, il entre capitaine au siège de Toulon et en sort général en décembre. En 1796, le voici parti pour la campagne d’Italie. La France est alors une République, le première de son histoire. Scandée par différentes périodes, elle s’ouvre avec la Convention nationale – tristement célèbre pour son épisode de la Terreur – de 1792 à 1795. Une nouvelle constitution inaugure un nouveau volet : le Directoire, de 1795 à 1799. Ce régime se caractérise par un pouvoir exécutif divisé entre cinq directeurs, chefs du gouvernement et régulièrement renouvelés, entre lesquels sont répartis les ministres. Le législatif est confié à deux assemblées : le Conseil des Anciens – ancêtre du Sénat – et le Conseil des Cinq-Cents (comparable à notre Assemblée nationale). Ce système politique, qui a vocation à éviter la tyrannie, siège au palais du Luxembourg, à Paris.

C’est justement sous le Directoire que Napoléon amorce son ascension historique, profitant du contexte difficile dans lequel le gouvernement est embourbé. L’instabilité politique et les violences qui accompagnent la Révolution vont de pair avec un épuisant combat contre les coalitions européennes dirigées contre la République française aussi bien qu’une lutte acharnée, au sein même du pays, contre les Chouans, insurgés royalistes. La situation économique déjà déplorable ne s’arrange pas. Car si le Directoire s’attèle à poser les fondations d’un système financier solide, à assainir les finances, à rendre les impôts directs plus justes, ceux indirects se multiplient et augmentent considérablement. L’opinion publique retient surtout les réquisitions et emprunts forcés, les combats permanents et les tâtonnements qui ne le sont pas moins. Toutefois, les bases posées par le Directoire serviront le régime suivant, le Consulat, avec à sa tête Napoléon Bonaparte.

Le général déserteur : Napoléon de l’Égypte à Paris

Ce sont bien les récriminations contre le Directoire et de sérieux revers militaires sur les fronts allemand, italien et suisse qui créent la chance dont Bonaparte sait se saisir. Considéré comme le héros de la campagne d’Italie, le général à qui tout réussit est depuis mai 1798 en Égypte. En juillet, la bataille des Pyramides assoit le prestige du général tandis que l’amiral Nelson coule ses rêves d’Orient le 1er août dans la rade d’Aboukir : la flotte française est anéantie. D’autres victoires – aussi que d’autres défaites – l’attendent encore, jusqu’à la victorieuse bataille (terrestre) d’Aboukir le 25 juillet 1799.

À l’issue de cette dernière, des nouvelles de la situation politique française lui parviennent ; elles sont loin d’être réjouissantes. Les conquêtes italiennes qu’il a si hautement mises en scène dans une propagande léchée sont perdues et d’autres semblent sur le point de l’être. Bien conscient que sa réputation flatteuse de général victorieux et pacificateur est toujours bien vivante en France, soigneusement entretenue par son frère Lucien (député aux Conseil des Cinq-Cents), le général Bonaparte prend la décision de rentrer en France, sans en avoir reçu l’ordre. En un mot comme en cent : il déserte, un choix de bon goût, assorti au paysage d’Afrique du nord.

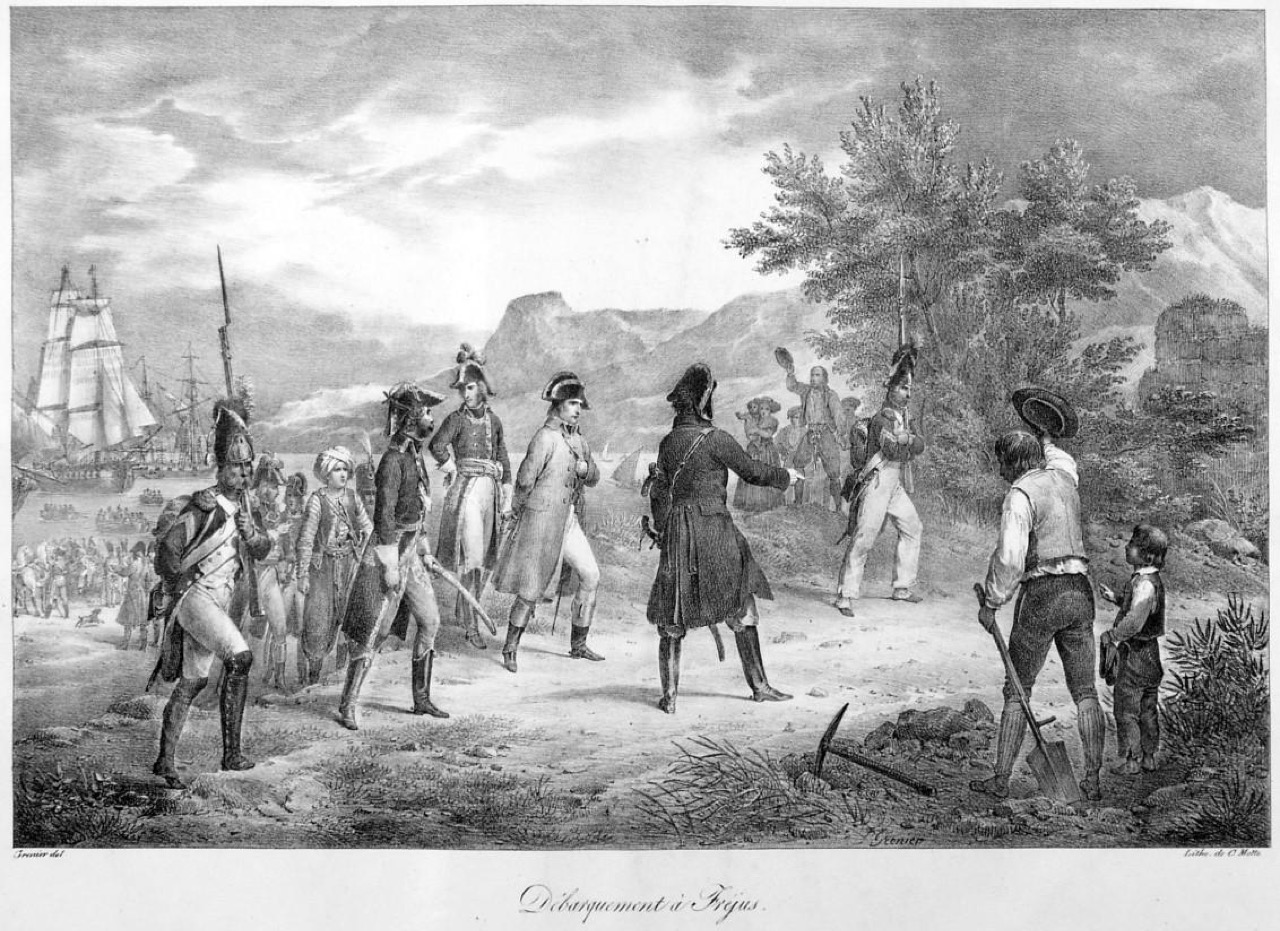

Cerné par les Britanniques, il parvient pourtant à filer à l’anglaise, emmenant avec lui le chef d’état-major Louis-Alexandre Berthier, le général Joachim Murat, le général de brigade Auguste-Frédéric Viesse de Marmont, le général de division Jean Lannes et le chef de bataillon et chef de brigade Géraud-Christophe-Michel Duroc. Il n’oublie pas non plus le mathématicien Gaspard Monge, le chimiste Claude-Louis Berthollet et le grand narrateur de ses aventures, l’écrivain Dominique-Vivant Denon. Ce bel équipage parvient le 8 octobre au soir à Fréjus ; Bonaparte et Berthier partent sans délai pour Paris.

Retour triomphal

Entre-temps, la situation militaire française s’était rétablie, mais le Directoire n’est pas en odeur de sainteté et il ne manquait plus que l’arrivée surprise du général pour jeter de l’huile sur le feu. Car tout le long du chemin qui le mène à Paris, le déserteur est acclamé et accueilli en sauveur (pour ne pas dire en roi). Alors que ses supérieurs devraient, a minima, hausser le ton, la nouvelle de son éclatante victoire à Aboukir parvient à Paris avant lui et fait la une des journaux. Bonaparte qui s’était impatienté durant la traversée de la Méditerranée, inquiet d’arriver trop tard et de manquer sa chance, n’aurait pu entrer dans la capitale sous de meilleurs auspices. Il apparaît désormais à l’opinion publique comme l’homme providentiel.

C’était la première fois, depuis la Révolution, qu’on entendait un nom propre dans toutes les bouches. Jusqu’alors on disait : l’Assemblée nationale constituante a fait telle chose, le peuple, la Convention ; maintenant, on ne parlait plus que de cet homme qui devait se mettre à la place de tous, et rendre l’espèce humaine anonyme.

Madame de Staël, Considérations sur les principaux événements de la Révolution française, tome 2, 1817, p. 8.

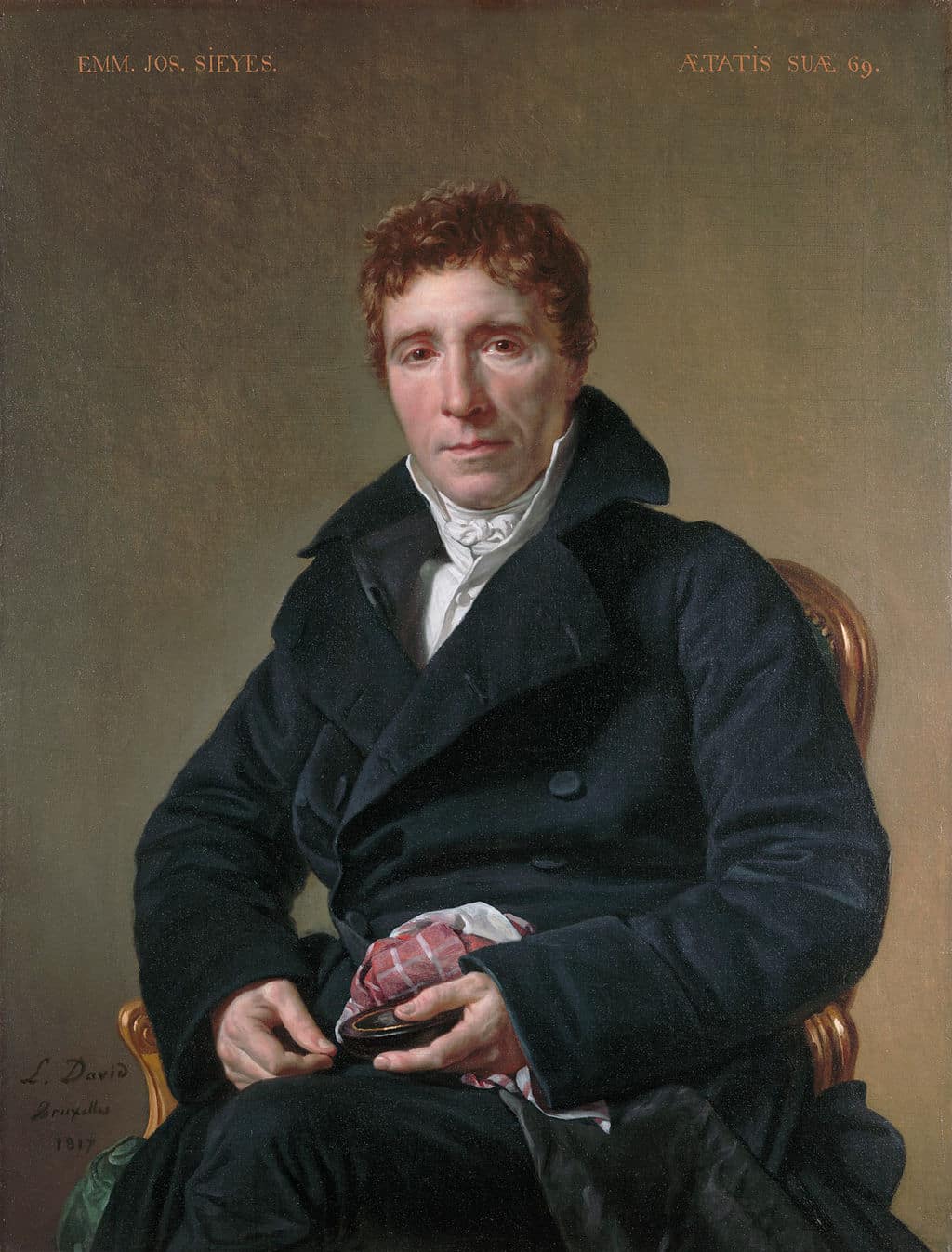

Préparation du coup d’État

Certes, Napoléon Bonaparte est acclamé, mais la clameur n’est pas unanime. Ce qui marque pourtant ce retour triomphal ce sont les suffrages qu’il remporte dans tous les camps politiques. Des royalistes aux Jacobins, il trouve des partisans qui voient en lui ce qu’ils ont envie de voir, car pour le général une seule chose est claire : il doit absolument maintenir le flou sur ses intentions politiques. Si désormais il voit le pouvoir se mettre à sa portée, il a parfaitement conscience que le seul moyen de faire tomber le Directoire est d’avoir recours à un coup d’État qui serait soutenu par l’opinion publique. Il s’agit de bafouer l’autorité politique représentative du peuple avec l’aval de ce dernier, composer un coup d’État « civil » en quelque sorte. Pour ce faire, il doit s’attacher des alliances nécessaires sans les dévoiler, laisser entendre à chaque camp qu’il pourrait être son allié. Mais la plupart des choix sont vite écarter. Son ancien mentor Paul Barras, directeur de la République, est trop associé aux régimes précédents, les Jacobins trop impopulaires. Reste Emmanuel-Joseph Sieyès (1748 – 1836), dit l’abbé Sieyès, forte personnalité dont il est aisé de pressentir les réactions épidermiques au contact de l’égo de Bonaparte.

Toutefois, Sieyès et Lucien Bonaparte ont rédigé durant l’été un projet de constitution, ce qui joue en faveur de l’ambition « civile » de la prise de pouvoir par Bonaparte. Si les deux personnages se regardent en chien de faïence, ils se savent mutuellement utiles et c’est ainsi que le coup d’État du 18 brumaire porte les deux hommes au pouvoir.

Le 18 brumaire an VII, l’autre nom du 9 novembre 1799

Si l’on retient le 18, il faudrait aussi tenir compte du 19 brumaire car ce coup d’État prend étonnement son temps ! Ce sont ainsi deux jours qui sont nécessaires pour renverser le Directoire. Le coup est peut-être le terme le moins approprié pour décrire cet évènement historique, et le mot « piège » lui serait sans doute préférable.

Deux volets organisent la destitution du régime en place. D’abord, le 18 est organisé le déplacements des assemblées représentatives de Paris vers Saint-Cloud. Afin de justifier cette disposition exceptionnelle (et légale), les organisateurs du coup arguent qu’un projet d’attentat ourdi contre les députés vient d’être mis au jour. Éloigner de Paris les représentants de l’État sont isolés pour que leur protection soit mieux assurée par les troupes militaires à la tête desquelles est Bonaparte. Le 19, à Saint-Cloud, les députés sont lourdement encouragés à voter le changement de régime, mais certains s’y refusent, devinant la véritable raison de la présence des militaires. Bonaparte intervient avec un discours si empoté et maladroit, que même Louis Antoine Bourrienne (1769 – 1834), son ami et partisan, l’invite à sortir de la salle où siègent les députés furieux.

Les tractations houleuses s’étirent ainsi sur deux jours et c’est au soir du 19 que Lucien Bonaparte, à la tête de la présidence du Conseil des Cinq-Cents, déclare la chambre légalement constituée. Le lendemain, le pouvoir directorial est confié à trois consuls provisoires : Bonaparte est le premier et le restera, puis viennent Sieyès et Roger Ducos (1747 – 1816).

Le Consulat est officiellement installé le 1er janvier 1800 (11 nivôse an VIII). Il a à sa tête le Premier Consul Napoléon Bonaparte, le Deuxième consul, Jean-Jacques-Régis de Cambacérès (1753 – 1824) et le Troisième consul, Charles-François Lebrun (1739 – 1824). Ce sont trois sensibilités politiques différentes qui ambitionnent le retour à une cohésion et une entente nationale. Toutefois, ce nouveau triumvirat n’est pas du goût de tout le monde, mais qu’importe : pour les années à venir, c’est désormais avec Napoléon qu’il faudra compter.

Vous aimez cet article ?

Tout comme Bonaparte, vous ne voulez pas être dérangé sans raison. Notre newsletter saura se faire discrète et vous permettra néanmoins de découvrir de nouvelles histoires et anecdotes, parfois peu connues du grand public.

Palais disparus de Napoléon - Exposition au Mobilier National

L’exposition Palais disparus de Napoléon présentée à la galerie des Gobelins dans le cadre du bicentenaire de la mort de Bonaparte retrace la quête de la demeure idéale, capable aussi bien d’incarner l’ambition impériale tout en renouvelant les codes esthétiques.

Palais disparus : l’audace impériale et les arts

Le Directoire et le Consulat basculent doucement à la fin du XVIIIe siècle des ors de l’Ancien Régime vers les fastes de l’Empire. Le nouveau règne impérial qui devait « finir la Révolution », comme l’entendait Bonaparte, est parfaitement conscient des innombrables enjeux impliquant étroitement la politique, l’économie et les arts.

Cette période transitoire mit à rude épreuve les artistes et les artisans qui perdirent soudainement leur clientèle aristocratique. Les grands chantiers de réaménagement, de décoration et parfois même de construction entrepris par Bonaparte sont alors l’occasion pour lui d’enraciner la légitimité de la nouvelle dynastie dont il est l’initiateur. Épaulé par les goûts sûrs de Joséphine de Beauharnais, les palais impériaux deviennent un enjeu politique en France aussi bien qu’à l’étranger. La maturation, la diffusion et l’ancrage profond du nouvel style Empire va bien au-delà de simples considérations esthétiques.

Dans une exposition particulièrement réussie, la Galerie des Gobelins fait revivre les intérieurs des palais disparus de Napoléon. Puisant dans les pièces les plus emblématiques, révélant les finesses d’un style abreuvé par l’innovation et la créativité des artistes et artisans, les salles happent une à une le spectateur dans l’effervescence d’une époque qui se veut aussi novatrice qu’experte de tous les arts. Entre restitution physique étonnement vitaminée et pourtant parfaitement historique et immersion virtuelle dans les palais oubliés, cette exposition du Mobilier National fait date.

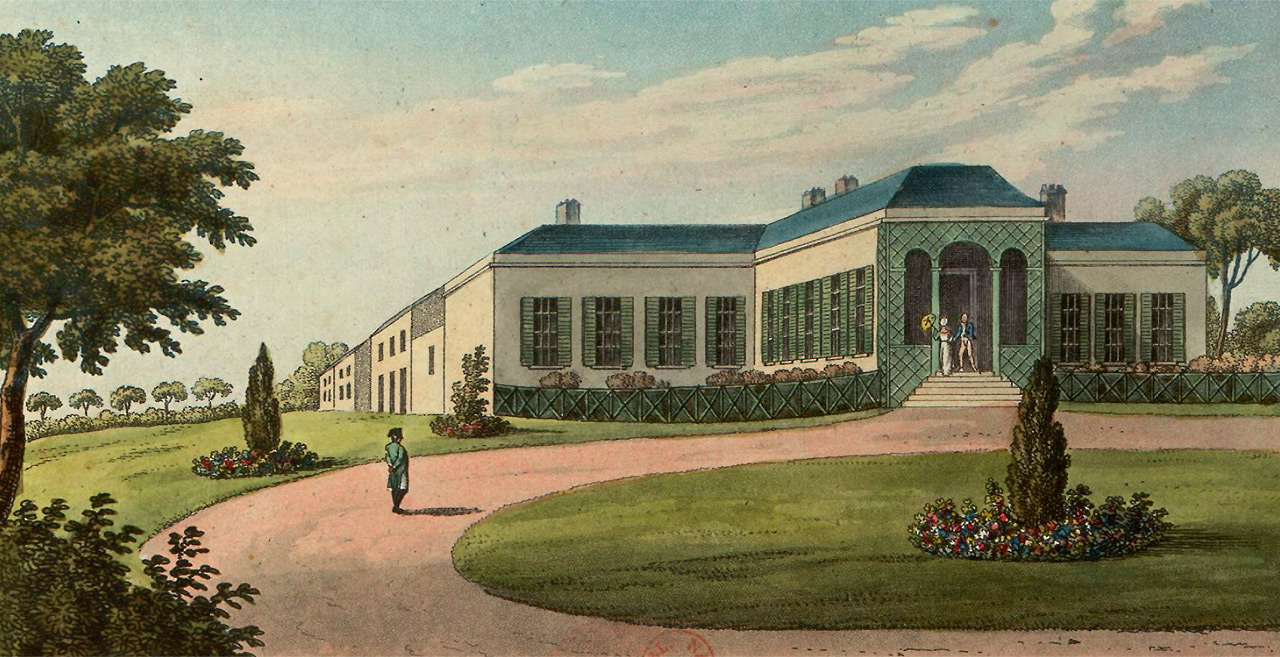

À travers le souvenir de ces trois palais disparus que sont les Tuileries, Saint-Cloud et Meudon, la galerie des Gobelins fait revivre la volonté de Bonaparte de créer un écrin prestigieux, d’abord destiné au Consulat puis à la famille impériale après 1804.

Dans ce contexte, la remise en activité des anciennes manufactures royales – dont celle des Gobelins – permet également de relancer l’économie ainsi que de pacifier une société malmenée pendant une longue décennie.

Le palais des Tuileries

Depuis la seconde moitié du XVIIe siècle, le Louvre et le palais des Tuileries n’étaient plus la résidence officielle de la monarchie qui, sur volonté de Louis XIV, avait été déplacée à Versailles. Pour autant, ce grand ensemble palatiale n’était pas inhabité et abritait même quelques-uns des meilleurs artistes et artisans de la couronne.

À partir de 1789, les Tuileries deviennent un point névralgique de l’histoire politique française. En octobre de cette même année, la famille royale s’y installe après qu’on l’ait forcée à quitter Versailles. Elle y restera jusqu’en 1792. Puis en mai 1793, la Convention prend sa place ; elle sera elle-même délogée par le Conseil des Anciens sous le Directoire.

C’est véritablement avec l’installation de Bonaparte Premier Consul en février 1800 dans l’ancien appartement du roi – et de Joséphine dans ceux de Marie-Antoinette – que les Tuileries sont réinvesties de leurs fastes passés.

Après le coup d’état du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799), des travaux sont menés au pas de charge pour adapter la nouvelle résidence où deux des trois consuls qui y résident bientôt. Napoléon Bonaparte s’entiche dès lors d’embellir l’ensemble palatiale : d’abord la grille du Carrousel (1801 – 1802), puis la chapelle (1805 – 1806), l’arc de triomphe du Carrousel et la nouvelle salle de spectacle (1806 – 1808) puis l’aile neuve (1807 – 1814). Parallèlement le musée du Louvre prend forme petit à petit.

Assez unanimement, les artisans trouvent bien difficile de contenter l’Empereur. Ayant sans doute hérité de la rigueur comptable de sa mère Letizia, Napoléon Ier exige « de la magnificence, de l’or, des tapisseries des Gobelins, de grands tableaux » mais ne manque jamais d’être mécontent du montant des factures à payer. Pourtant les Tuileries changent peu à peu et se parent bientôt des plus belles productions de mobilier et des arts décoratifs. Les tapisseries des Gobelins célèbrent les victoires de l’Empereur de la même manière que celles de Louis XIV célébraient le pouvoir monarchique.

L’étiquette impériale n’a rien à envier à celle de l’Ancien Régime et s’accompagne d’un mobilier capable de hiérarchiser la cour. Ainsi, nombre de fauteuils, de sièges et de ployants sont commandés aux ébénistes et portent haut les emblèmes de l’Empire. Le style néoclassique et ses dérivés explorent une large gamme iconographique dans laquelle puisent les artisans et les ornemanistes.

Dès le Consulat, le lieu du nouveau pouvoir est parfaitement identifié à Paris. Il faut parallèlement trouver à la campagne, dans la proximité de la capitale, une autre demeure capable de satisfaire les nécessités somptuaires de la représentation consulaire et bientôt impériale.

Le château de Saint-Cloud

Si la Malmaison incarne le goût nouveau et le raffinement de l’art de vivre à la française, la demeure ne peut pas recevoir de très grandes réceptions. Le choix se porte donc sur le château de Saint-Cloud, qu’on ambitionne de transformer en nouveau Versailles. Il semble que le résultat ait été à la hauteur de l’entreprise car Louis Stanislas de Girardin (1762 – 1827) note que « Bonaparte habite le séjour des rois et ses ameublements surpassent peut être les leurs en magnificence ».

L’exposition des Gobelins recréent ce faste impérial en présentant du mobilier des ébénistes Jacob frères et du bronzier Thomyre, grands noms des arts décoratifs de l’époque Empire mais également ceux moins connus des tisserands de Lyon qui réalisèrent des soieries d’ameublement.

Sans doute la pièce – et sa reconstitution virtuelle – la plus remarquable de l’exposition est le salon abricot de Saint-Cloud, réalisée entre 1802 et 1810 et qui se situait dans l’aile du Fer à cheval, sur la cour d’honneur. Il est d’abord le beau salon de l’appartement ; l’empereur l’occupe en 1807 avant de le laisser à l’impératrice à partir de 1810. Comme l’exposition l’explicite, « ce salon est typique du style des ameublements du Consulat : grande originalité des coloris, audace des contrastes et modernité du répertoire décoratif, en particulier égyptien. Il tire son nom de la tenture plissée, couleur abricot, qui garnit les murs. » La pièce est richement meublée et les tissus choisis dans un rouge amarante en parfait accord avec la couleur pour le moins originale de cette pièce.

L’ensemble du mobilier, d’une grande modernité, présente toutes les caractéristiques du style Consulat qui donnera bientôt naissance au style Empire. Le fauteuil aux accoudoirs à forme de cygne, d’une paire, fut livré pour le boudoir de l’impératrice au palais de Saint-Cloud. Ce motif du cygne a été mis à la mode par l’architecte Berthault dans le décor du lit de la chambre de Madame Récamier. Il fut employé, entre autres, pour les sièges du boudoir d’argent de Caroline Murat à l’Élysée.

Château de Meudon

Demeure très appréciée du dernier couple royal, ce château – constitué de deux ensembles dit Château-Vieux et Château-Neuf- passe aux mains de la Révolution. Devenu château de la République, il devient un terrain d’expérimentation, essentiellement à visée militaire. Ce sont d’ailleurs ces activités de toutes sortes qui déclencheront un incendie dévastateur en 1795 qui ne laissera quasiment rien de la partie la plus ancienne. Certains éléments de décoration sont même prélevés dans les ruines pour orner le Palais du Luxembourg dans les premières années du XIXe siècle.

En 1807, l’empereur Napoléon Ier décide de faire de Meudon une résidence impériale destinée à l’usage de son futur fils, le roi de Rome (1811 – 1832). Pour aménager cet espace, de nombreuses commandes sont passées auprès des plus habiles et fameux artisans du moment.

L’exposition de la galerie des Gobelins présente ainsi plusieurs pièces d’art décoratif – candélabres, vases décoratifs, cartels et pendules – pour recréer en détail le faste élégant et sobrement antique de ces intérieurs impériaux.

Renouveau et inventivité du style Empire

Avec ses reconstituions physiques et virtuelles impeccablement scénographiées, la galerie des Gobelins met en lumière ce que le grand public ne sait pas toujours et ce que les connaisseurs aiment redécouvrir : l’effervescence de la créativité sous le Directoire d’abord puis sous le Consulat et enfin sous l’Empire, dans une moindre mesure. Sans doute, le style Empire marque les esprits par sa volonté dynastique, sa capacité à enraciner et à lier le style néoclassique au règne de Napoléon Ier, mais il a perdu la légèreté de ses débuts.

Le style Consulat révèle le mieux les trésors de créations qui marquent le tournant du XIXe siècle. Il porte porte à maturation le style Empire et en incarne les prémices. Les formes sont audacieuses, légères, enlevées et d’une délicieuse inventivité. Les artisans empruntent aux formes antiques, pas seulement grecques ou romaines mais aussi étrusques ou égyptiennes. L’art du bronze atteint bientôt des sommets de virtuosité, ce que l’on peut d’ailleurs admirer dans toutes les salles de l’exposition.

Parallèlement, les ébénistes renouvellent le mobilier et des meubles apparaissent : le somno, le siège gondole sans même parler des porcelaines et soieries qui empruntent un tout nouveau vocabulaire et adoptent une palette inédite pour répandre une élégance nouvelle.

Pourtant, les références à l’ancien régime n’ont pas disparu. Des meubles, des objets, des tapisseries datant des règnes précédents (dont celui de Louis XIV) sont empruntés et garnissent les demeures impériales, comme pour mieux ancrer la volonté dynastique de Bonaparte dans une continuité à peine voilée avec l’Ancien Régime. Cette part méconnue est particulièrement mise en lumière dans cette exposition des Gobelins et contribue à donner plus de corps à une curieuse réalité : Napoléon Bonaparte ne connut sans doute jamais le palais idéal qu’il aurait souhaité.

À défaut, d’un palais à la mesure de la démesure impériale, l’exposition des Gobelins fait revivre avec brio des trésors disparus ; les cartels instructifs et les créations virtuelles très réussies permettent de s’y promener, peut-être plus librement que si encore ils existaient.

Napoléon Bonaparte et le fort Boyard

Aujourd’hui le fort français le plus célèbre du monde rassemble d’intrépides participants prêts à braver mygales et énigmes pour dérober son trésor. Pourtant, bien avant de distribuer ses richesses, la construction du fort engagée par Napoléon coûta une petite fortune pour se révéler…parfaitement inutile.

Le fort Boyard, un projet irréalisable

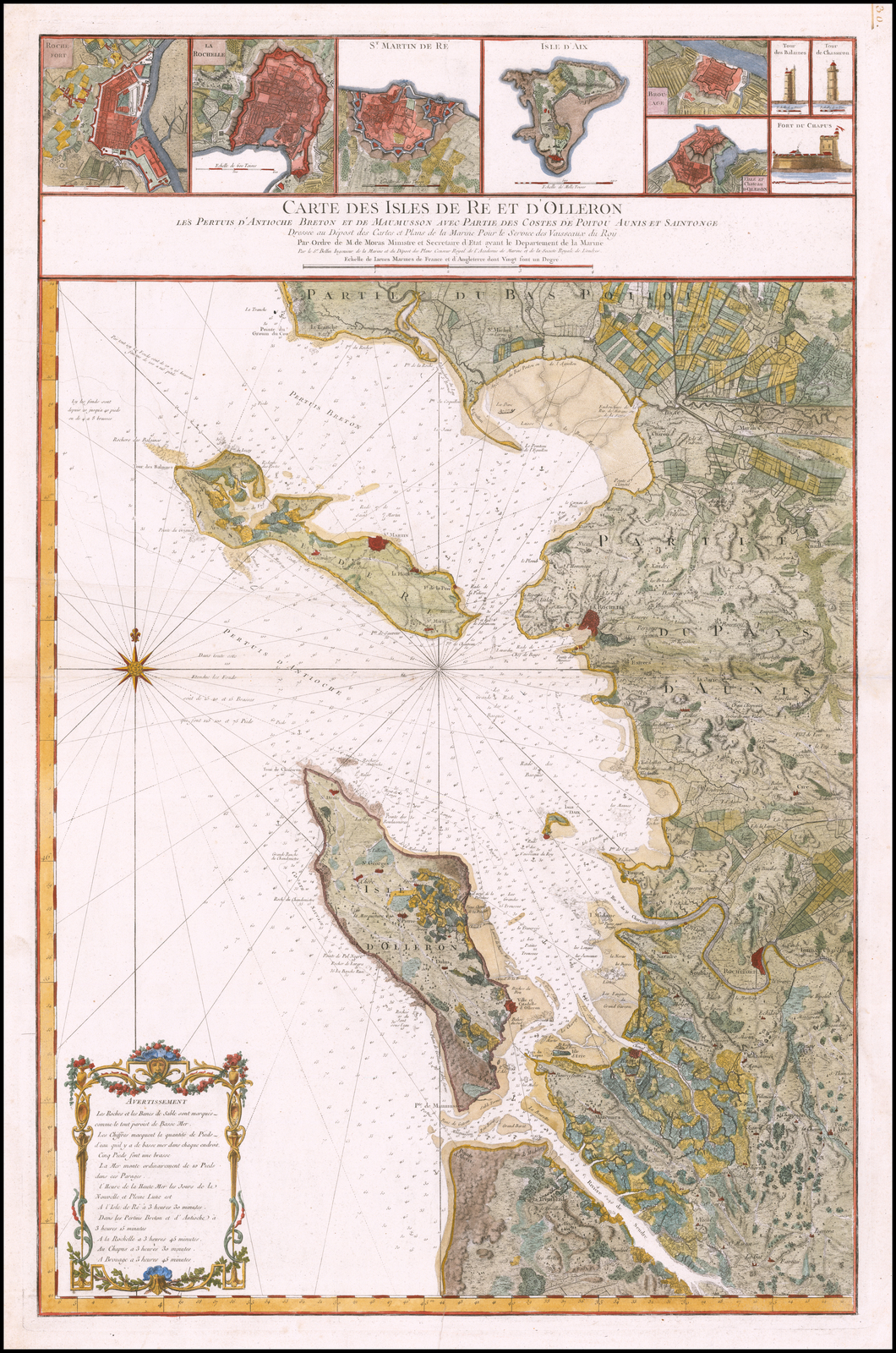

En 1666, Colbert convainc Louis XIV de l’importance d’élever un arsenal dans le pertuis d’Antioche, véritable boulevard maritime facilitant l’entrée des ennemis sur le littoral charentais. Rochefort sort des limons à grand renfort de liquidités royales si bien qu’on la désigne comme la « ville d’or » élevée en un temps record sur les marécages. Impossible pour elle d’exister sans sa rade. Or cette rade située face au pertuis d’Antioch béant ne peut compter que sur une bien modeste avant-garde : l’île d’Aix. Ce tout petit croissant de terre de trois kilomètres de long et d’à peine 600 mètres dans sa plus grande largeur est chargée, presque à elle seule, de la garde de tout l’arsenal. Son importance stratégique est considérable et inversement proportionnelle à sa taille !

Ainsi, dès 1689, l’île d’Aix et la petite île Madame à l’embouchure de l’estuaire deviennent l’objet de fortifications lentes mais absolument nécessaires. Vauban fortifie le village dès 1669 puis au début du XVIIIe siècle, la pointe Sainte Catherine, au sud de l’île, est dotée du fort de la Rade qui ne résiste pas à une attaque anglaise en 1757. Aucun doute, l’île d’Aix est décidément un haut lieu stratégique et c’est bien le Premier Consul Napoléon Bonaparte qui prend toute la mesure de cette situation délicate.

Dès 1801, Bonaparte constate la faiblesse des fortifications et la pauvreté du système de défense. Si d’aventure les Anglais entreprenaient une percée dans le pertuis d’Antioche, rien ne pourrait fermement les arrêter. Cette vulnérabilité doit être pallier et ce, au plus vite ! Le Premier Consul charge donc l’inspecteur général des travaux maritimes Ferregeau de reprendre l’idée déjà émise au XVIIIe siècle d’un fort sur la longe de Boyard. Le projet est ambitieux car cette longe est un banc de sable situé à mi chemin entre l’île d’Aix et l’île d’Oléron. Déjà repéré par les navigateurs hollandais qui s’en méfient, ce banc connu sous le nom de « banjaert » en hollandais et de « boyard » en Anjou et Saintonge donne à la construction à la fois des peines et son nom.

Le projet est ambitieux, sans doute trop pour les moyens de l’époque. Il faut construire sur ce banc un récif artificiel sur lequel viendront s’asseoir les fondations d’un édifice, gigantesque anneau elliptique de 80 mètres de long et 40 mètres de large. Le fort s’appuie sur un système de défense inédit et théorisé par Montalembert qui propose en lieu et place d’un fort bastionné, une opposition frontale à l’ennemi qui doit tirer partie de la puissance de feu des puissants canons. C’est en misant sur ces progrès remarquables de l’artillerie qu’il entrevoit de dépasser les systèmes de défense de Vauban.

En 1803, les travaux commencent par la construction de Boyardville, sur l’île d’Oléron. On y fixe des ateliers et des matériaux. Le 11 mai 1804, le premier bloc de pierre est posé puis suivent ceux prélevés à l’explosif sur la pointe de Coudepont de l’île d’Aix puis acheminés en barques et gabares sur le longe de Boyard. Le travail est harassant, difficile et les accidents ponctuent régulièrement l’élévation de l’îlot artificiel qui affleure enfin au-dessus de l’eau et dont le premier mur de couronnement est visible en 1805. On ne le verra pas longtemps. La tempête de l’hiver la même année le réduit à néant.

On se remet courageusement à la tâche. Les moyens ont été renforcés en 1805 et enfin, la plateforme qui supportera le futur fort est visible à marée basse. La première assise s’élève. Hélas, les tempêtes de l’hiver 1806-1807 rasent encore une fois le fruit d’efforts déployés depuis plusieurs années. Les blocs si difficilement acheminés sombrent au fond de la mer, il ne reste plus rien de la première assise posée sur la longe de Boyard. Ce chantier pharaonique mobilisant de très importantes sommes d’argent défraie la chronique : faut-il s’entêter à poursuivre un chantier pareil dans des conditions aussi difficiles ? Les travaux sont immédiatement suspendu et les autorités locales attendent la visite de Napoléon Ier à l’été 1807. Lui seul pourra statuer sur l’avenir du fort. L’empereur, convaincu que cet édifice permettra une défense enfin efficace du pertuis d’Antioche ordonne la poursuite des travaux… mais dans des dimensions réduites : 68 mètres de longueur, 21 mètres de largeur et 20 mètres de hauteur aux remparts. Les murs devront faire plus de deux mètres d’épaisseur. Douloureusement, le chantier reprend.

Impatient, Napoléon Ier veut des résultats, et vite. Puisque la garnison de l’île d’Aix et les ouvriers mobilisés ne suffisent pas, l’empereur est bien décidé à puiser dans les ressources d’une population corvéable à merci, celle des forçats des maisons de correction et quelques prisonniers de guerre. L’effectif dédié à la construction s’élève maintenant à 27 navires, 186 membres d’équipage et au moins 600 ouvriers. Hélas, la volonté impériale, aussi ferme soit-elle, ne peut rien contre les avaries. Une nouvelle assise est mise en place. On craint qu’elle ne s’enfonce sous son propre poids qu’on réduit largement. Les jointures sont faites à la chaux et les blocs sont solidement arrimés les uns aux autres par de « forts crampons de fer ». Mais, décidément, les hivers ne sont pas favorables et celui de 1808 ne fait pas exception : la tempête fait rage, l’assise s’enfonce à nouveau tandis que les salaires des ouvriers se font trop sporadiques pour leur donner le cœur à l’ouvrage. Encore un an de laborieux efforts ponctués de mutinerie et la bataille des brûlots mettra pendant quelques années un terme à ce dispendieux projet.

La bataille des Brûlots, avril 1809

Dès le 1er avril, une frégate et un brick anglais – sous couvert d’humour anglais sans doute – interrompent le travail des ouvriers sur la longe de Boyard et détruisent scrupuleusement les installations sans se préoccuper des tirs croisés provenant de l’île d’Aix et de Boyardville. Dix jours plus tard, une explosion retentit dans un fracas si assourdissant qu’on assure l’avoir entendu jusqu’à Poitiers. Les Anglais ont lancé en mer des brûlots, des bâtiments vieux et inutilisables transformé =s en machines infernales car chargés d’explosifs de toutes sortes. Voguant au gré des courants, ces bombes à retardement se dirigent droit sur la flotte de l’amiral Allemand qui n’a d’autre choix que de parer au plus urgent, s’évertuant à sauver ses équipages et ses navires d’incendies funestes. Le résultat est désastreux. Certes, plusieurs marins et navires sont sauvés mais il ne reste quasiment plus rien du fort en construction. Le projet est abandonné et ne sera relancé qu’en 1842.

Les efforts à déployer sont tout aussi colossaux qu’au début du XIXe siècle mais ne tiennent plus compte des progrès de l’artillerie. Et lorsque le fort Boyard est enfin achevé, il en résulte un édifice parfaitement inutile dont ni l’artillerie ni la stratégie n’ont plus besoin. Abandonné pendant des années, il devient finalement une prison militaire mais ferme à nouveau ses portes en 1913. Il devra attendre la fin du XXe siècle pour devenir la célébrité que l’on connait aujourd’hui !

Le fort Boyard et la ceinture fortifiée du pertuis d’Antioche

Le projet du fort Boyard devait venir renforcer une défense imaginée pour défendre la rade de Rochefort et l’accès au pertuis d’Antioche. Cette ceinture fortifiée à la puissance de feu croisée impressionnante devait passer l’envie à n’importe quel ennemi de s’aventurer plus loin dans son projet. Pour cela, Napoléon Ier fait entreprendre la construction en 1808 du fort de la Sommité sur le point le plus élevé, au nord-est de l’île d’Aix. Le bastion est rebaptisé en 1812 fort Liédot en hommage au colonel et ingénieur militaire François Joseph Didier Liédot (1773 – 1812), mort pendant la campagne de Russie. Il faut 24 années pour que le fort Liédot soit terminé mais sa construction s’avère remarquable par bien des aspects. Tout en pierres de Crazannes, le fort est édifié sur un plan carré bastionné et pourvu d’une tour-modèle n°1 type 1811, une construction de défense standardisée réunissant en un seul bâtiment les magasins à poudre, les magasins à vivres et le logement des canonniers. Après quelques modifications, ce modèle deviendra une redoute-modèle n°1, seul et unique exemplaire construit de ce modèle. L’ensemble pouvait abriter une garnison de 600 hommes ou… d’enfants. C’est en effet l’avenir qui fut finalement réservé à ce fort qui devint un lieu de détention avant d’être transformé en structure d’accueil pour les colonies de vacances. D’aucuns y verront un lien que nous n’étayerons pas.

En lieu et place du fort détruit par les Anglais à la pointe sainte Catherine au XVIIIe siècle, il fut décider de reprendre ce qu’il restait de l’ancienne construction et de construire un fort régulièrement modernisé tout au long du XIXe siècle.

À quelques encablures de l’île d’Aix à l’embouchure de la Charente et accessible à pied depuis Fouras, le rocher d’Énet, accessible à marée basse, avait déjà fait montre de son importance, en témoigne sa fortification dès le Moyen-Âge. Après la bataille des Brûlots d’avril 1809, le projet de la construction du fort Énet fut remise sur la table. Son intérêt principal tenait à la possibilité de croiser les feux d’Énet avec ceux de Coudepont sur l’île d’Aix, protégeant plus solidement l’accès à la rade de Rochefort. Aujourd’hui, le fort Énet est moins admiré pour ses feux croisés que pour son élégante simplicité architecturale, très appréciée des connaisseurs et amateurs d’ouvrages fortifiés.

Malgré toute sa volonté et la conscience qu’il avait de la faiblesse des défenses maritimes de cette partie de la côte atlantique, Napoléon Ier ne parvint jamais à mettre en place la ceinture fortifiée qu’il avait imaginé pour défendre le pertuis d’Antioche. Ironiquement, l’île d’Aix fut autant le cœur d’une stratégie de défense contre les Anglais que le dernier séjour de l’empereur avant de se rendre à eux. Il s’apprêtait alors à rejoindre une île dont l’éloignement était le meilleur bastion contre toute tentative d’attaque.

Napoléon et la numérotation des rues

Napoléon Bonaparte fit régulièrement preuve d’un pragmatisme très moderne. Si notre quotidien lui doit beaucoup, du baccalauréat au ramassage des ordures, reconnaissons lui d’être parvenu à faire appliquer la numérotation des immeubles et maisons, une gageure qui épuisa les ressources de nombre de ses prédécesseurs.

Numéroter les rues : une initiative ancienne

Si la numérotation des rues telle que nous la connaissons actuellement est somme toute récente, l’idée est pourtant ancienne. En 1421 à Paris, le pont Notre-Dame nouvellement reconstruit en bois sur piles de pierre compte pas moins d’une soixante de maisons qui goûteront contre leur gré à l’eau de la Seine lors de la crue destructrice de 1499. Sur ce pont, les habitations sont numérotées en chiffres romains et sont les seules à bénéficier de ce traitement dans la ville. Une fois au fond du fleuve, ces maisons seront le seul souvenir d’une expérience numérique qui ne sera pas réitérée avant plusieurs siècles. En attendant le siècle des Lumières, on s’oriente dans les villes en suivant des itinéraires approximatifs articulés sur des points de repères que sont les enseignes des maisons ou des spécificités du quartier. À défaut de trouver son chemin rapidement, le piéton peut au moins savourer la poésie de dédales pittoresques aux noms hérités d’on ne sait quelle curieuse légende. Ainsi en est-il de la rue du Chat-qui-Pêche aussi bien que de celle du Puits-de-l’Ermite ou de la rue Perdue.

Au XVIIIe siècle, surtout dans sa seconde moitié, il semble que le goût pour la clarté et les indications de voyage plus simples prennent le dessus et la numérotation des habitations devient le commun de plusieurs villes. L’exercice sert le plus souvent à mieux collecter les impôts ou à loger plus facilement les troupes des armées de passage ou d’occupation. Mais le visiteur étranger ou le provincial égaré goûtent sans doute – avant les habitants même – le confort de déambuler dans une ville inconnue sans craindre de se perdre parce que l’enseigne servant de point de repère à fermer sans que l’on en soit informé. Ainsi la numérotation des habitations apparaît par exemple en Prusse en 1737, à Madrid en 1750, à Milan en 1786 et à Paris en 1779. Vaine entreprise dans la capitale française car c’est un euphémisme de préciser que les Parisiens font preuve de frilosité face à cette initiative. À mesure qu’on numérote le jour, les indications de peinture fraîche disparaissent la nuit ! À une époque où les rumeurs – et les faits ! – vont bon train et reconnaissent dans le marquage des maisons un signe indiscutable du passage imminent de voleurs, personne n’est à l’aise avec l’idée d’une numérotation bien visible quand bien même elle serait généralisée à toutes les habitations et sans distinction de quartiers ou de rang social.

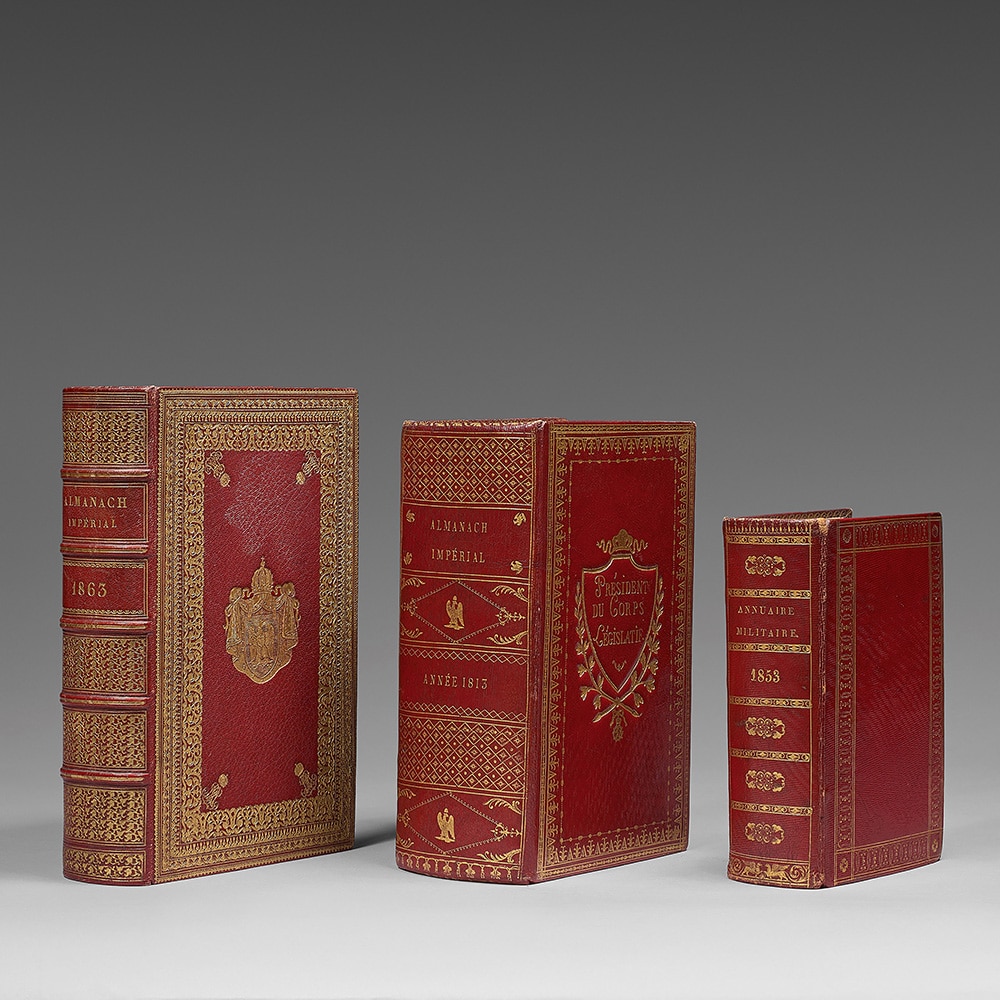

Pourtant l’idée fait son chemin et les éditeurs d’almanach et d’annuaires n’y sont pas pour rien ! On imagine sans peine l’intérêt qu’une pareille numérotation serait pour eux : des adresses qui deviendraient précises et nécessiteraient d’être régulièrement actualisées de sorte que l’édition annuelle d’almanachs et d’annuaires se transformeraient en affaire juteuse particulièrement fructueuse. D’ailleurs, c’est sur l’initiative d’un de ces commerçants qu’a lieu la première numérotation parisienne de 1799 et qui se solda par un piteux échec.

La Révolution ne craigna pourtant pas de s’emparer du problème à bras le corps et concocta un système d’une complexité telle qu’il fut la source d’absurdités particulièrement remarquables (des numéros sans suite ou bien le même numéro plusieurs fois répété dans une même rue) et qui rendaient miraculeusement le système sans numérotation bien plus clair et simple que le système en étant pourvu. Notons tout de même que Choderlos de Laclos (1741 – 1803), s’il proposa un système de numérotation aussi tordu que l’esprit du Vicomte de Valmont n’imagina pas moins quelques systèmes ingénieux comme celui consistant à distribuer les numéros pairs aux rues perpendiculaires à la Seine et les numéros impairs aux rues qui lui étaient parallèles. Si ce n’est pas tout à fait le système mis en place par Napoléon Ier, on peut reconnaître qu’il s’en inspire.

Le système impérial de numérotation des rues

Le 4 février 1805, un décret rend obligatoire la numérotation des rues. À Paris, le préfet Nicolas Frochot (1761 – 1828) est en charge de l’application de ce décret qui s’appuie sur un système dont la conception n’a pas été une partie de plaisir !

Enfin, le résultat permet d’y voir plus clair sans engendrer de complexités trop handicapantes au quotidien. À l’inverse de ce que préconisait Marin Kreenfelt de Storck, éditeur de l’Almanach de Paris en 1779, l’unité numérique est désormais la maison et non plus la porte.

Puis la numérotation des portes suit des règles géographiques simples et capables de s’appliquer à presque toutes les rues de la capitale. Une distinction est faite entre les nombres pairs (à la droite du piéton) et les nombres impairs (à sa gauche) ; le sens des rues est orienté de l’amont vers l’aval pour les rues parallèles à la Seine, et des berges vers le nord et le sud pour les rues obliques ou perpendiculaires à la Seine.

Visuellement, les numéros sont différenciés de manière à faciliter la compréhension de la position géographique dans laquelle se trouve le piéton. Dans les rues perpendiculaires ou obliques au fleuve, la numérotation est tracée en noir sur un fond ocre tandis que dans les rues parallèles à la Seine, le numéro est inscrit en rouge, toujours sur fond ocre.

La municipalité de Paris prit en charge entre juin et septembre 1805 la première numérotation des rues de la ville mais l’entretient de ces numéros – pour qu’ils demeurent bien visibles – revenait aux propriétaires dont on imagine qu’ils furent particulièrement enchantés par cette nouvelle mesure. La peinture ne résista pas longtemps au climat parisien et on édita alors généreusement un cahier des charges (hauteur, emplacement, couleur et matière de la plaque qui pouvait être en tôle vernissée, en faïence en terre à poêle émaillée) laissant aux propriétaires la liberté d’investir dans une numérotation qui ne nécessitait pas un entretien régulier.

Le 28 juin 1847, l’application de l’arrêté du préfet de la Seine engagea une régularisation des plaques de rue et de numérotation en optant pour des plaques de porcelaine émaillée dont les chiffres blancs s’inscrivaient sur un fond bleu azur toujours d’actualité à Paris et en province.

Lors de l’application du nouveau système de numérotation, se posa le problème des îles de la Cité et Saint-Louis. Puisque les rues perpendiculaires aussi bien que les rues parallèles donnaient sur la Seine, on prit le parti d’assimiler l’Île de la Cité à la rive gauche tandis que l’Île Saint-Louis s’apparentait à la rive droite. Par superstition, le numéro 13 de certaines rues fut remplacé par le n°11 bis et parfois, sans que l’on sache pourquoi, des rues furent numérotées à l’envers.

Ce décret de Napoléon Ier, sous ses airs bonhomme, changea la manière de concevoir l’espace géographique d’une ville. En facilitant toutes sortes de démarches, la numérotation des rues permet encore aujourd’hui de circuler rapidement, sans perdre de temps. Ironie du sort, peu de rues baptisées à la mémoire de Bonaparte permettent de lier le décret de février 1805 à son instigateur. La rue Bonaparte dans le 6e arrondissement de Paris évoque davantage le souvenir du général que celui de l’empereur tandis que le quai Napoléon de 1804 est aujourd’hui séparé en deux parties, l’une baptisée Quai aux Fleurs et l’autre Quai de la Corse, évocation pudique.

Son île natale et l’île d’Aix, la dernière qu’il foula avant son rocher de Sainte-Hélène, ont encore des rues Napoléon comme quelques rares autres villes françaises. À défaut de rues, souvenons-nous du succès de leur numérotation !

Les faux Napoléon : une histoire de fous

Le cliché est éculé. Pourtant, et comme souvent, le stéréotype s’installe sur un terreau fertile et bien documenté. Les fous se prenant pour Napoléon Ier ont-ils réellement peuplé les asiles d’aliénés ? Étaient-ils tous fous à lier ou profitèrent-ils d’un historique moment de confusion suivant l’exil de Bonaparte ?

De la Révolution à la fin de l’Empire, las affres des l’instabilité et de la violence

L’adoption de la guillotine, recommandée par Monsieur Guillotin pour établir l’égalité entre les citoyens jusque dans l’exécution de la peine capitale, eut des conséquences aussi incisives dans les chairs que dans les esprits. Ainsi lorsque le 21 janvier 1793, Louis XVI est décapité sous les yeux navrés de Philippe Pinel (1745 – 1826), précurseur de la psychiatrie en France, le médecin se défend d’être royaliste mais pressent que si cette période troublée fait littéralement perdre la tête à bon nombre de citoyens, d’autres la perdent également de manière beaucoup plus insidieuse.

Le Terreur ne menace pas seulement les corps, elle menace aussi les esprits. Car les listes quotidiennes des condamnés entretiennent, pendant des semaines parfois, un effroi ne laissant aucun repos aux citoyens susceptibles d’être menés à l’échafaud. Certains esprits ne résistent pas à une telle torture et sombrent dans la folie : « le délire, rempart du sujet contre son propre effondrement a beaucoup à nous dire sur la violence politique » souligne Laure Murat, historienne et auteure de L’homme qui se prenait pour Napoléon.

L’Empire ne met pas un terme à la violence et à l’incertitude qui sont le quotidien de ce tournant du XIXe siècle. La parenthèse est loin d’être enchantée et c’est presque tout un siècle qui porte les stigmates de la Révolution. De 1789 à 1871, les régimes politiques se succèdent les uns après les autres, sans pérennité mais toujours accompagnés de violences politiques et sociales. Les troubles n’agitent pas seulement les hautes sphères, ils s’expriment aussi dans la rue. Comment supporter une telle instabilité au quotidien ? Les contemporains de l’époque savent trop bien qu’une opinion politique un temps unanime – et parfois même récompensée – peut se transformer tout aussi vite en condamnation au mieux sociale, au pire, à mort. Il y a de quoi y perdre la tête sans avoir recours à la terrifiante « Louisette », surnom affectueux de la guillotine en hommage à l’un de ses concepteurs, le médecin Antoine Louis (1723 – 1792). Néanmoins, des perspectives interlopes s’ouvrent aux esprits les plus solides… et les plus dérangés ?

Usurpation d’identité : les faux Napoléon Ier

La Restauration de 1815 s’accompagne d’une réaction épidermique de Louis XVIII confronté aux souvenirs de l’Empire. Il est indispensable pour les royalistes d’accabler la légende napoléonienne de tous les maux car la suppression de tous ses souvenirs – on ne le sait que trop bien – ne suffira pas à faire taire les bonapartistes. Partout en France, les portraits de Napoléon Ier, de la famille impériale, les emblèmes et toutes les représentations touchant de près ou de loin à Bonaparte sont systématiquement détruites, effacées, grattées. La solution des royalistes est finalement pire que le mal qu’ils s’évertuent à conspuer. Non seulement un commerce d’objets commémoratifs se met en place (dont le plus savoureux est sans doute celui des moules à gaufres ornés du profil impérial) mais surtout dès lors que les libraires et colporteurs ne sont plus autorisés à diffuser l’image du général corse, les imposteurs auront toute latitude pour jouer sur le souvenir d’une vague ressemblance entre leur physionomie et celle de Napoléon Bonaparte.

Ainsi commence la courte aventure de Jean Charnay, ancien militaire d’une trentaine d’années reconverti dans une bien curieuse activité d’ « instituteur et colporteur » qu’une femme reconnaît en juin 1817 comme l’empereur déchu. Désargenté et la faim au ventre, il ne tient pas particulièrement à contredire cette femme qui n’en démord pas : son visage est bien identique au profil des anciennes pièces de monnaie à l’effigie de Napoléon Ier ! Cela vaut bien un bon repas, l’usurpateur ne dément pas… Charnay se prend au jeu de l’affabulation et semble suffisamment convaincant pour manger à sa faim ; il obtient même parfois jusqu’à la totalité des économies de quelques habitants subjugués. Il ne garde cependant pas tout pour lui, l’homme est intelligent. Il a à cœur de tenir son rang car à cela tient aussi l’usurpation qui lui remplit quotidiennement la panse. Le voici donc distribuant de l’argent aux démunis, parfait déguisement pour celui qui était encore un de leurs semblables seulement quelques semaines auparavant. Car la mascarade tient deux mois et emprunte les chemins de l’Ain et de la Saône-et-Loire jusqu’à ce que Charnay-Napoléon ne soit arrêté le 4 août du même été 1817 puis emprisonné.