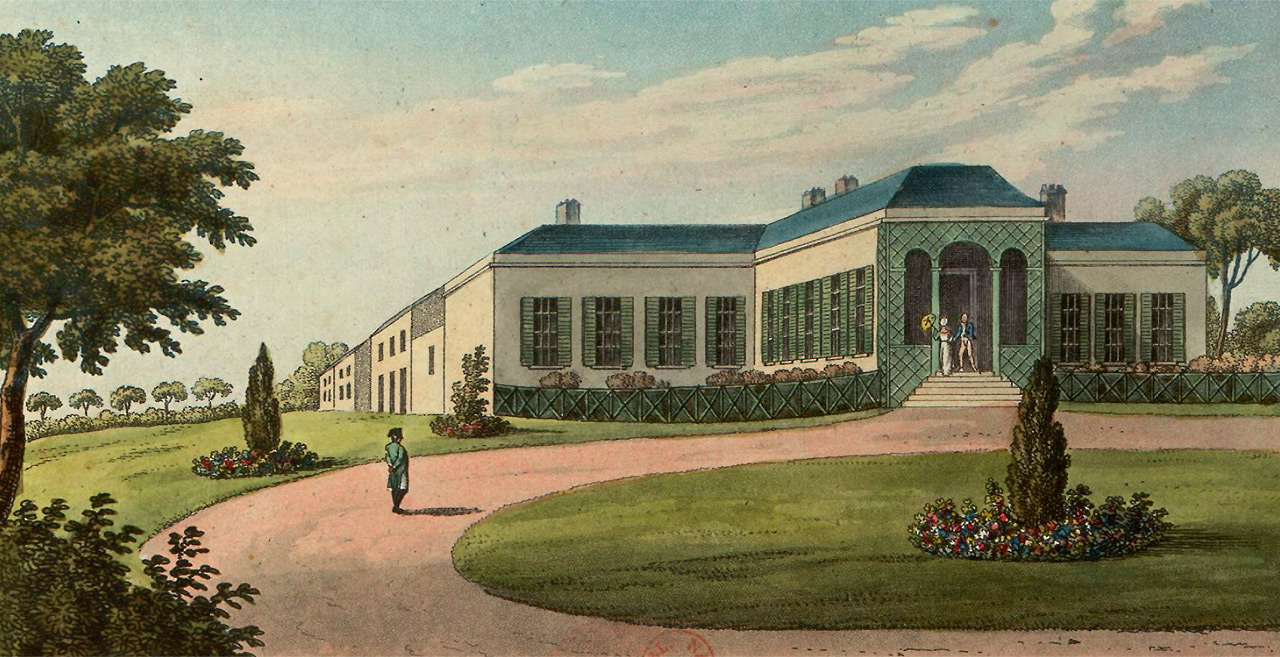

La maison de Longwood, résidence à Sainte-Hélène de l'Empereur Napoléon 1er

Lorsque Napoléon Bonaparte parvint le 17 octobre 1815 sur son lieu d’exil, sa résidence de Sainte-Hélène n’était pas encore prête. Il emménagea à Longwood deux mois plus tard le 10 décembre 1815 et y demeura jusqu’à sa mort le 5 mai 1821. Entre mobilier piteux et souvenirs fastes du passé, l’intérieur de ce Longwood délabré fut à la fois prison irrespectueuse et berceau de la naissance d’un mythe.

Entre respect et amertume : la répugnance britannique à tenir ses engagements envers le célèbre prisonnier.

Longwood House est dès l’arrivée de Napoléon une méchante maison mal bâtie où l’eau s’infiltre partout. Durant les 68 mois où Bonaparte y est confiné, nombre de meubles pourrissant sur place furent brûlés, réparés ou refaits. Loin des vastes et confortables palais de Saint-Cloud ou des Tuileries, cette maison de 150 m2 fut, de l’avis de tous, impropre à un général et encore moins à un Empereur aussi déchu soit-il. Longwood se répartissait en une antichambre qui devint dès 1816 une salle de billard (Napoléon l’employait néanmoins comme « salon topographique »), un salon, une salle à manger, un cabinet de travail, une chambre à coucher, une bibliothèque et une salle de bain avec baignoire de cuivre. Les Anglais, tenus d’assurer les dépenses liées à la détention de Bonaparte, ne brillèrent pas ici par leur fair play. En plus de la décrépitude crasse de Longwood, l’observateur attentif notera chez Sir George Cockburn (1772 – 1853) – chargé de trouver tout le mobilier nécessaire – un certain ressentiment envers notre Corse puisqu’il acquit à bas prix auprès des locaux un mobilier disparate qu’eux-mêmes tenaient de leurs marchandages avec les navires britanniques, hollandais, portugais et américains de passage sur l’île pour ravitaillement. Quelques meubles de meilleure qualité prêtés par l’East India Compagny vinrent enrichir l’intérieur de la demeure ainsi que certains de ceux réalisés spécialement par George Bullock (1778 – 1818), ébéniste londonien, initialement destinés à meubler Longwood New House, résidence en construction dans laquelle n’emménagera jamais l’Empereur.

Ce délabrement honteux aux yeux des Français comme à ceux de plusieurs visiteurs anglais trouva néanmoins un adversaire de taille dans l’Étiquette impériale stricte appliquée dans tout le domaine, dans le faste des meubles et objets rapportés de France et dans la dignité même de l’impérial prisonnier.

Vous aimez cet article ?

Tout comme Bonaparte, vous ne voulez pas être dérangé sans raison. Notre newsletter saura se faire discrète et vous permettra néanmoins de découvrir de nouvelles histoires et anecdotes, parfois peu connues du grand public.

Le luxe des souvenirs du règne, un terrain fertile à la naissance du mythe napoléonien.

Sir Hudson Lowe (1769 – 1844), gouverneur de l’île à partir de 1816, fut le premier offusqué de ce que le rang du général n’ait pas été respecté dans l’ameublement même de Longwood. En guise de réparation, il offrit à Bonaparte un large billard et deux importants globes, l’un terrestre, l’autre céleste. Puis, sur les meubles de bois ordinaires, sur les consoles sobres en acajou, les reliques du règne napoléonien participèrent à camoufler le manquement britannique. Buste en marbre diaphane du roi de Rome, pendule étincelante en bronze doré et émail, sculpture majestueuse d’aigle en argent, épée luxueuse en or et acier damasquinée et œuvre unique de Biennais (1764 – 1843) prêtent leur magnificence à l’embellissement d’un quotidien rythmé par la rédaction des mémoires de Napoléon.

Dans les usages, le service particulier de l’Empereur réalisé dans la plus fine porcelaine de la manufacture impériale de Sèvres, le verrerie élégante de cristal ou encore des pièces du service à café dit « Cabaret égyptien », également de la manufacture de Sèvres et que Napoléon appréciait tant, permettaient d’asseoir la dignité d’un homme qui entendit rester souverain jusqu’à son dernier souffle. Témoins de sa gloire passée et de son mythe à naître, son lit de campagne, « ce vieil ami qu’il préférait à tout autre » des dires de Louis-Joseph Marchand (1791 – 1876), lit dans lequel il rendit l’âme, est toujours exposé à Longwood tandis que son athénienne adorée est aujourd’hui présentée au Louvre.

L’athénienne de Napoléon, un si doux larcin

Alors que la France quitte l’Ancien Régime pour se tourner vers un XIXe siècle plein de promesses, les habitudes vis-à-vis de l’hygiène changent doucement. L’eau prend une nouvelle place au centre des pratiques quotidiennes. Vases, bassins et athéniennes la subliment faisant d’elle un symbole de fraîcheur, de pureté et de simplicité essentiel aux personnes les plus raffinées.

Un usage simple dans le plus élégant des écrins

On connaît le soin méticuleux que Napoléon portait à son hygiène personnelle. À la vie comme à la guerre il favorisait l’efficacité sans perdre de vue l’importance de l’étiquette : si sa capacité à vivre en soldat le rendait populaire à ses troupes, son attachement aux objets du pouvoir faisait de lui un homme politique averti. Cette athénienne, bassin d’ablutions de luxe et objet pratique, remplissait admirablement ces deux exigences d’efficience et de représentation. Il la trouva tellement à son goût que, depuis les Tuileries à l’époque du Consulat jusqu’à Sainte-Hélène, l’impériale athénienne suivra l’Empereur des sommets à sa chute. Sur des dessins de Charles Percier (1764 – 1838), le tabletier Martin-Guillaume Biennais (1764 – 1843) mis tout son talent au service de ce mobilier de luxe fait de bronze, d’argent et d’if. D’élégants cygnes en bronze doré déploient des ailes majestueuses pour supporter un bassin en argent ciselé de motifs de roseaux.

L’aiguière en argent servant à verser l’eau pour la toilette de Napoléon repose sur la tablette ornée en ses angles de dauphins. Tandis que de fines abeilles – emblèmes de l’Empereur – en bronze doré ornent l’athénienne, les dauphins, roseaux et cygnes évoquent le monde aquatique, la fraîcheur des lacs et des rivières métaphore poétique de l’usage dévolu à ce meuble.

Vous aimez cet article ?

Tout comme Bonaparte, vous ne voulez pas être dérangé sans raison. Notre newsletter saura se faire discrète et vous permettra néanmoins de découvrir de nouvelles histoires et anecdotes, parfois peu connues du grand public.

Un si doux larcin

Dans ses Mémoires, Louis-Joseph-Narcisse Marchand (1791-1873), premier valet de chambre de Napoléon narre comment, à l’issu des Cent-Jours (juin 1815), il déroba l’athénienne au Palais de l’Élysée – meuble qui aurait été immanquablement confisqué – avant que l’Empereur déchu ne soit exilé à Sainte-Hélène. Marchand témoigne : « L’Empereur avait loué ce meuble dans son usage, je savais de quelle privation il serait pour lui, il aimait après sa barbe, se mettre la figure dans beaucoup d’eau […] dans la pensée de lui être agréable, je le fis porter à ma voiture et je le couvris de mon manteau pour ne point éveiller l’attention des passants de Paris et sur la route. ».

Nul doute que Napoléon loua le larcin prévenant et délicat de son fidèle valet ! L’âpreté de la vie insulaire fut certainement adoucie par l’usage que fit Bonaparte de ce magnifique bassin tripode, usage qu’il accompagnait systématiquement, nous le savons, de l’Eau de Cologne qu’il affectionnait tant et dont il faisait un usage pour le moins gargantuesque.

L’athénienne aujourd’hui conservée au Musée du Louvre fut un des rares biens pour lequel Napoléon était pris d’affection. Il en témoigne dans son testament où « l’inventaire de [ses] effets que Marchand gardera pour remettre à [son] fils » précise qu’il lègue au Roi de Rome (1811 – 1832) « [son] lavabo, son pot à eau et son pied ».

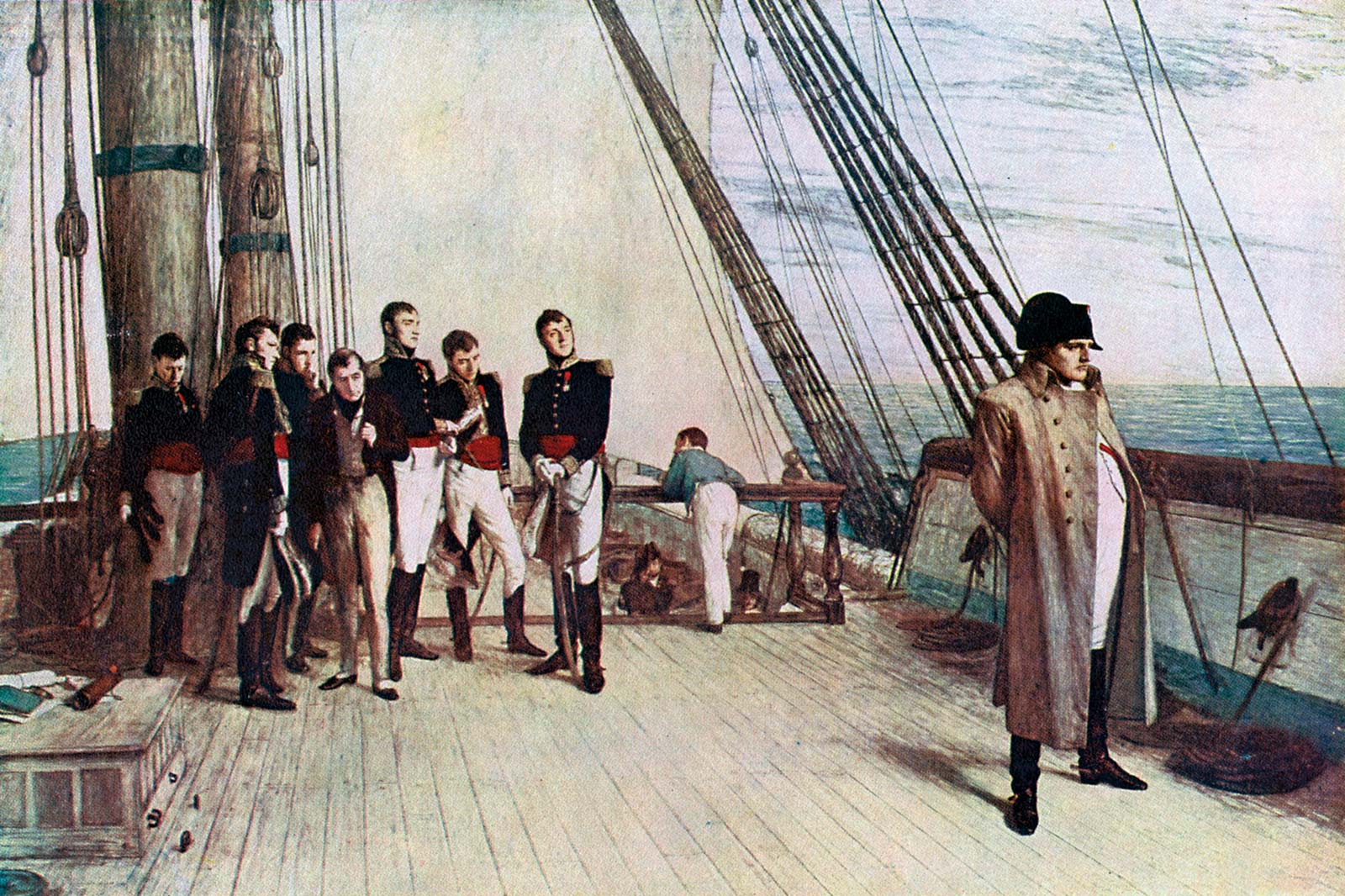

L’arrivée de Napoléon à Sainte-Hélène

À la suite des Cent-Jours (de mars à juillet 1815) - la courte période où Napoléon reconquit le pouvoir après sa seconde abdication - la défaite décisive de Waterloo (22 juin 1815) se paya au prix fort pour les vainqueurs. Les pertes humaines suffirent à prouver que Napoléon représentait une menace pour la paix européenne future à moins qu’on ne l’envoya en une terre recluse, éloignée de tout. Car l’Empereur, même vaincu, semblait avoir la même détermination que le phénix à renaître de ses cendres.

L’exil exigé par les puissances européennes.

Alors que la défaite de Waterloo signe la fin imminente des Cent-Jours, Napoléon se rend volontairement aux Anglais à qui échoit la responsabilité de choisir son lieu d’exil. Alors que l’Empereur déchu espère pouvoir se rendre aux Etats-Unis, la Grande-Bretagne est chargée de le tenir sous bonne garde avant que ne soit déterminé le lieu où il sera envoyé. Car les alliés et signataires du Traité de Paris (qui acte la première abdication de Bonaparte le 10 février 1763) sont unis dans leur intransigeance à envoyer Napoléon là où il sera dans l’incapacité totale et certaine de revenir en Europe pour semer – selon leur crainte – le désordre et le chaos. Parallèlement, les alliés que forment les souverains européens goûtent peu ce fervent soutien reçu par Napoléon durant cette dernière période mouvementée.

Son parfum hérité de la Révolution n’a pas, en effet, le loisir de leur plaire ce qu’attestent partout en Europe les soutiens de Bonaparte. Ces derniers voient en ce général Corse parti de si peu un des plus importants personnages de son temps, un précurseur pour une « administration et une justice modernes, pour la méritocratie et le principe révolutionnaire d’égalité devant la loi. » (Alan Forrest, in Napoléon à Sainte-Hélène, La Conquête de la Mémoire, Gallimard / Musée de l’Armée). Dans ce contexte, le choix de Sainte-Hélène n’apparaît pas autant comme une évidence que comme un soulagement. Derrière un altruisme de façade qui justifiait ce choix par un climat sain et un éloignement qui permettrait de traiter avec une indulgence toute particulière l’Empereur déchu, se cache une véritable volonté d’isoler le général sur une terre entourée de bien plus de flots que sa Corse d’origine.

Vous aimez cet article ?

Tout comme Bonaparte, vous ne voulez pas être dérangé sans raison. Notre newsletter saura se faire discrète et vous permettra néanmoins de découvrir de nouvelles histoires et anecdotes, parfois peu connues du grand public.

Le débarquement de l’Empereur à Sainte-Hélène.

Le 15 juillet 1815 aux aurores, Napoléon embarque sur le Bellérophon battant pavillon anglais à destination de Plymouth au sud de l’Angleterre, port duquel il partira à bord du Northumberland le 7 août à destination de Sainte-Hélène. Son voyage dure plusieurs mois et il débarque finalement sur l’île le 17 octobre. Le domaine de Longwood qui lui a été attribué n’est pas encore prêt et il doit, en attendant la fin de l’aménagement, demeurer dans la propriété de William Balcombe (1777 – 1829), agent de la Compagnie des Indes avec qui il se lie rapidement d’amitié. Le 10 décembre 1815, l’Empereur déchu peut enfin emménager dans sa dernière résidence de Longwood, une maison sans confort que le petit cercle de ses fidèles s’évertuera d’adoucir jusqu’au dernier souffle du général.

Dans ce souci de lui être agréable, le service domestique est rapidement mis en place. Le service intérieur et extérieur est assuré par Louis-Joseph Marchand (1791 – 1876), premier valet de chambre dévoué et fidèle de Napoléon depuis l’âge de 20 ans. Il est assisté dans sa tâche par le Mamelouk Ali (1788 – 1856) avec qui il se lie d’une forte amitié. Le maître d’hôtel Cipriani et le chef Michel Lepage assurent le service de bouche tandis que quatre valets de pied entretiennent les feux, allument les bougies, dressent les tables et répondent aux demandes de l’Empereur et de ses officiers.

Bien que son entourage se dévoue corps et âme pour son bien-être (jusqu’à recréer son eau de Cologne !), Napoléon ne peut faire fi du contrôle de son courrier, de ses promenades strictement encadrées ou de la surveillance des dépenses de sa maison. Bonaparte mourra sur cette île isolée en mai 1821 en même temps que naîtra sa légende sur le continent qui l’avait exilé.

La vie du Mamelouk Ali (1788 – 1856)

Personnage clef de l’histoire de Napoléon à Sainte-Hélène, c’est à lui que l’on doit la création de l’Eau de Cologne de l’Empereur exilé. Fidèle serviteur, homme à tout faire discret et apôtre de la légende napoléonienne, le Mamelouk Ali n’a d’oriental que le titre : de son vrai nom Louis-Étienne Saint-Denis, le jeune homme fut d’abord destiné au notariat.

Une jeunesse paisible et favorisée.

Son père, ancien piqueur (homme chargé de dresser les chevaux et de le exercer) des écuries de Versailles sous Louis XVI devint sous l’Ancien Régime professeur d’équitation, ce qui lui valu une certaine notoriété. Sa mère étant fille d’un officier des cuisines royales au château, le petit Louis-Étienne reçu une éducation (ce qui est déjà en soit un privilège) et qui plus est soignée (ce qui touche en cela à l’exceptionnel pour l’époque).

Bien éduqué, le jeune homme est envoyé comme clerc de notaire dans une étude de la place Vendôme, activité dont l’aspect le plus aventureux était probablement d’y survivre. Il y demeura quatre années avant que son père, par l’entremise d’Armand Augustin Louis Caulaincourt (1773 – 1827), diplomate et Grand Écuyer de Napoléon Ier, n’accorde à Louis-Étienne une place dans le service impérial. En 1812 voilà le jeune Saint-Denis promu au titre de porte-arquebuse. Mais c’est deux ans plus tard, en 1814, que sa vie bascule et lui offre une place au plus près de l’Empereur.

Louis-Étienne Saint-Denis devient le Mamelouk Ali.

Les Mamelouks sont, comme chacun le sait, les membres d’une milice formée d’esclaves affranchis au service de souverains. Lors de la campagne d’Égypte (1798 – 1801), Napoléon infligea une lourde défaite aux Mamelouks d’Égypte dont une partie rallia ses rangs. L’été 1799, après ses nombreuses victoires, Napoléon se voit offrir un magnifique cheval ainsi que son palefrenier, un jeune Mamelouk du nom de Raza Roustam (1783 – 1845). Ce dernier apporte une touche d’exotisme qu’apprécie Bonaparte et devient rapidement le protégé du général, son garde du corps et son fidèle serviteur. Fidélité qui prendra fin lors de la tentative de suicide de l’Empereur en avril 1814, au lendemain de la signature du traité de Fontainebleau (11 avril 1814) qui acte l’abdication de Napoléon et son exil sur l’île d’Elbe.

Inquiet qu’on puisse l’accuser d’assassinat si l’événement venait à se reproduire, le Mamelouk Roustam abandonne son bienfaiteur. C’est alors Louis-Étienne Saint-Denis qui prend sa place de 1er Mamelouk sous le nom d’Ali, surnom qu’il conservera jusqu’à la fin de sa vie, ce qui ne fut pas le cas de son costume oriental qu’il cessa de porter du moment où il mis les pieds à Sainte-Hélène. De ce jour, il ne quitta plus l’Empereur envers lequel il se montrait dévoué et infatigable. Lors de l’exil, il se lia d’une amitié sincère avec Louis-Joseph Marchand (1791 – 1876) avec qui il s’employa à adoucir autant que faire se peut la captivité de l’Empereur déchu. Le Mamelouk Ali devint le copiste et bibliothécaire de Longwood – le domaine de Napoléon sur l’île – dont il dressa le catalogue complet. C’est à sa connaissance des ouvrages de la bibliothèque, à sa débrouillardise, à son intelligence et à son invraisemblable mémoire olfactive que nous lui devons la formule de l’Eau de Cologne de Napoléon à Sainte-Hélène.

Vous aimez cet article ?

Tout comme Bonaparte, vous ne voulez pas être dérangé sans raison. Notre newsletter saura se faire discrète et vous permettra néanmoins de découvrir de nouvelles histoires et anecdotes, parfois peu connues du grand public.

La formule du souvenir.

Récoltant herbes, fleurs et écorces, étudiant assidument les ouvrages à sa disposition, le Mamelouk Ali parvint à formuler une recette hespéridée propre à offrir à Napoléon le seul réconfort olfactif auquel il n’avait plus accès depuis sa retraite forcée. L’utilisation considérable que l’Empereur faisait de l’eau de Cologne et l’empressement de ses fidèles serviteurs à lui en procurer – et ce par tous les moyens possibles, fussent-ils de la fabriquer eux-mêmes – prouvent bien l’importance de la fragrance dans la vie de Napoléon. Il fallu certainement nombre d’essais infructueux avant de parvenir à la recette tant recherchée. La précieuse formule participa sans doute du bien-être de l’Empereur. C’est ainsi que le Mamelouk Ali la conserva jalousement toute sa vie durant, si bien qu’elle ne fut retrouvée qu’à la fin du XXe siècle lors de la vente de ses effets personnels. À l’abri dans une malle, l’acquéreur passionné d’histoire napoléonienne découvrit la formule, unique souvenir olfactif de Napoléon. Un trésor aujourd’hui ressuscité.

Senteurs de Sainte-Hélène et origines de l’Eau de Cologne de l’Empereur

Modeste terre isolée au beau milieu de l’Atlantique, à 2000 kilomètres de l’Afrique et à 3000 kilomètres du Brésil, l’Île britannique de Sainte-Hélène n’offre pas le climat tropical auquel on pourrait s’attendre. Une chance sans doute pour le Mamelouk Ali (1788 – 1856) qui y trouva ainsi les ingrédients nécessaires à la reconstitution empirique de l’Eau de Cologne de l’Empereur.

Les Anglais, aide précieuse dans l’importation des ingrédients nécessaires à l’Eau de Cologne.

Découverte au XVIe siècle par un navigateur portugais, l’île surprend par son climat tempéré, son eau douce et sa prodigalité. Fameux navigateurs, les Britanniques s’emparent de Sainte-Hélène au XVIIe siècle et ont l’heureuse idée d’y introduire des citronniers, ingrédient essentiel à l’Eau de Cologne. Puis c’est le sémillant botaniste William John Burchell (1781 – 1863) qui s’installe sur l’île pour en étudier la flore de 1805 à 1810. Cinq années durant lesquelles notre scientifique introduisit des plantes du monde entier, révélant une parfaite inconscience quant aux risques que ses expérimentations allaient faire courir aux espèces endémiques. Ironiquement, les sujets de la perfide Albion préparèrent le terrain pour la future conception de l’Eau de Cologne.

Puis c’est François Antommarchi (1780 ou 1789 – 1838), médecin de son état, qui est dépêché sur l’île en 1819 par Maria Letizia Bonaparte (1750 – 1836), la mère de l’Empereur. Durant ce séjour, il rédige une « Esquisse de la flore de Sainte-Hélène » publiée en 1825 et dont les fielleux Anglais diront qu’il s’agit d’un « travail de médiocre qualité » (William Botting Hemsley, botaniste) mais qu’importe, il nous est bien suffisant pour entrevoir les ingrédients auxquels le Mameluck Ali eu accès pour reproduire la chère Cologne de l’Empereur.

Vous aimez cet article ?

Tout comme Bonaparte, vous ne voulez pas être dérangé sans raison. Notre newsletter saura se faire discrète et vous permettra néanmoins de découvrir de nouvelles histoires et anecdotes, parfois peu connues du grand public.

La flore méditerranéenne de Sainte-Hélène.

L’Eau de Cologne est constituée d’essences de citrus, de bergamote, de cédrat, d’huiles de romarin, de fleur d’oranger, de lavande et de cannelle. Chaque recette introduit des variantes par ajout ou retrait d’ingrédients. Le Mamelouk Ali n’était pas sans l’ignorer lorsqu’il entreprit de reproduire au mieux la fragrance. Ainsi, le travail d’Antommarchi nous permet d’appréhender la flore à laquelle le parfumeur en herbe eu accès. Mélisse, fausse marjolaine (mais également odoriférante), thym, romarin, absinthe, angélique, muscade, écorce de citron et giroflée des murailles (font les fleurs ont un parfum ressemblant à celui du clou de girofle) poussaient librement et à portée de main. Quant aux aromates souvent utilisés dans la préparation de la Cologne (cannelle et cardamome notamment), il est très envisageable que le ravitaillement de l’île par les navires de la Compagnie britannique des Indes Orientales ait pourvu au manque de ces ingrédients.

Si Napoléon contesta rapidement les compétences médicales d’Antommarchi, il ne remis certainement pas en doute son goût pour la botanique qui, peut-être, participa à l’amélioration de la recette du Mamelouk.

L’Eau de Cologne : entre pharmacie et parfumerie

Élaborée à partir de la recette médiévale d’un couvent florentin, l’Eau de Cologne est d’abord présentée par son créateur comme un remède plutôt qu’une fragrance cosmétique. Une considération parfaitement naturelle au XVIIIe et XIXe siècle qui trouve écho dans notre emploi contemporain des huiles essentielles.

L’Eau de Cologne : la panacée du XIXe siècle

L’ « Acqua Mirabilis » comme elle fut d’abord nommée rencontra rapidement le succès car il était entendu qu’elle portait bien son nom. Lorsqu’elle fut commercialisée en France sous le terme d’ « Eau Admirable » par Jean-Marie Farina (1685 – 1766), ce dernier ne fut pas avare de détails en annonçant tout de go dans un prospectus du XVIIIe siècle que « si l’on voulait faire le détail de tous les maux auxquels cette Eau est propre, il faudrait faire celui de toutes les infirmités auxquelles le corps humain est sujet. » Voilà un postulat qui ne manque pas de panache ni de témérité. Et Farina de continuer en énumérant les divers affections dont l’Eau de Cologne venait à bout : apoplexie, migraine, douleur des yeux, scorbut, goutte, coupures et écorchures, paralysie et ce aussi bien sur l’homme que l’animal ! On y apprend également les différentes manières au XIXe siècle d’utiliser cette Eau : l’ingérer en versant quelques gouttes dans du vin ou du bouillon, l’appliquer en compresse sur du coton humide et surtout s’en frictionner le corps régulièrement et en particulier au sortir du bain « dans le temps que les pores sont ouverts ».

La fraîcheur qu’elle procurait et les actifs qui la composaient apportaient sans aucun doute un soulagement immédiat à quiconque s’en servait mais peut-être Farina se montrait-il un peu trop confiant en affirmant que son Eau, aussi délicieuse soit-elle, venait à bout de tous les maux. Par ailleurs l’Eau de Cologne n’entrait plus dans la catégorie des médicaments depuis le décret du 18 août 1810, ce qui ne devait pas déplaire à l’Empereur qui, selon Emmanuel de Las Cases (1766 – 1842), « ne [croyait] point à la médecine, ni à ses remèdes, dont il ne [faisait] aucun usage […] Il défend[ait] la thèse selon laquelle il est préférable de laisser faire la nature au lieu de l’encombrer de remèdes ». Pourtant, l’Eau de Cologne est bien le fruit d’une réflexion pharmacologique et médicale.

Vous aimez cet article ?

Tout comme Bonaparte, vous ne voulez pas être dérangé sans raison. Notre newsletter saura se faire discrète et vous permettra néanmoins de découvrir de nouvelles histoires et anecdotes, parfois peu connues du grand public.

L’Eau de Cologne : la médecine avant la cosmétique.

Au Moyen-Âge et jusqu’au début de l’époque Moderne, la qualité de l’air (sec, humide, froid ou chaud) était jugée seule responsable des maladies. Les parfums et senteurs des aromates, fleurs et herbes étaient destinés à équilibrer le corps : à chaque qualité d’air correspondaient des assemblages de senteurs propres à prévenir les maladies. Portés dans des pommes de senteurs ou mélangés à du vinaigre, aromates, écorces, fleurs et herbes odoriférantes étaient considérées comme des remèdes avant d’être envisagés comme des cosmétiques. L’utilisation de l’Eau de Cologne hérite de cette tradition de par les riches actifs thérapeutiques qui la composent. Formulée à partir d’huiles essentielles naturelles, elle n’est pas éloignée de nos pratiques contemporaines d’aromathérapie.

Une Histoire de l’Eau de Cologne

Des couvents italiens aux mondaines boutiques parisiennes, l’Eau de Cologne connut une fortune européenne : audace de son créateur et vicissitudes des guerres royales dessinèrent la conquête de cette fragrance dans toutes les cours d’Europe. À l’image de son plus fervent adepte, l’Empereur Napoléon Ier.

De la Toscane à l’Europe septentrionale.

Bien naïf celui qui porterait sur l’eau de Cologne un regard complaisant ; comme souvent l’histoire est bien plus riche qu’il n’y paraît. Elle débute à Florence, dans le prospère XVIe siècle toscan où règne la maison Médicis. À deux pas de la basilique Santa Maria Novella, un couvent de Dominicains dispose d’un jardin de plantes médicinales à partir duquel les frères excellent dans l’élaboration d’essences, de potions, de pommades et de baumes.

C’est à l’occasion du départ pour la cour de France de la très raffinée Catherine de Médicis (1519 – 1589) que les moines dominicains élaborent spécialement pour elle un parfum grâce à une innovation qui initiera à la naissance de l’eau de Cologne. « L’eau de la Reine » aux effluves de bergamote n’est pas, comme c’était alors l’usage, fabriquée à partir de vinaigre mais à partir d’alcool. L’intuition des saints hommes sera payante…mais pas pour eux ! C’est Giovanni Paolo Feminis (1660 – 1736) qui saura en tirer profit. Né près de Milan il invente, à partir de l’Eau de la Reine, un mélange hespéridé dont il pressent le succès. L’Italien part s’installer à Cologne pour commercialiser cette Eau qu’il baptise « Acqua Mirabilis » et qui concentre tous les parfums mythiques d’une Italie idéalisée : bergamote, citron, lavande et romarin éveillent les sens par leur fraîcheur et évoquent poétiquement le soleil toscan. Le succès est rapide et sa fortune est faite. Riche mais pas éternel, Giovanni Paolo Féminis lègue le secret de sa recette à un membre de sa famille afin que son entreprise demeure.

Vous aimez cet article ?

Tout comme Bonaparte, vous ne voulez pas être dérangé sans raison. Notre newsletter saura se faire discrète et vous permettra néanmoins de découvrir de nouvelles histoires et anecdotes, parfois peu connues du grand public.

L’Eau de Cologne conquiert la France impériale.

Attendons désormais la guerre de Sept Ans (1756 – 1763) qui amena les soldats français à Cologne. Aussi militaire soit-il, un Français en terre étrangère demeurera à jamais un touriste. Ainsi les soldats rapportèrent ils dans leur paquetage des flacons de l’Acqua Mirabilis. L’eau séduit Paris et c’est toute la France (aisée) qui s’empresse de s’en procurer. Jean-Marie Farina (1685 – 1766), neveu de Féminis, renomme l’Acqua Mirabilis en « Eau Admirable » et s’enorgueillit rapidement de compter Bonaparte parmi ses plus fidèles clients. Un nombre incalculable d’eaux de Cologne inondent alors le marché et l’âpre concurrence déclenche au début du XXe siècle un procès à Cologne visant à déterminer la paternité de l’Eau de Cologne. La Cour Suprême de l’Empire tranchera, après de fastidieuses recherches, en faveur de Giovanni Paolo Feminis.

Il est finalement peu surprenant que Napoléon ait trouvé en cette eau un parfum tout désigné à sa personne. Des senteurs de sa Corse natale à celles de la toute proche Toscane, il y a moins de distance qu’entre Ajaccio et Paris. Il aura tout de même fallu une expatriation volontaire et une guerre pour que la rencontre entre la fragrance et l’Empereur pu avoir lieu. Une preuve s’il en est que l’essentiel revient toujours à notre proche portée.

Napoléon et l’Eau de Cologne

Napoléon Bonaparte porta toujours beaucoup d’attention à son hygiène personnelle préférant les ablutions à grande eau aux coquetteries des dandys et des aristocrates de l’Ancien Régime. Incommodé par les parfums entêtants, l’Empereur ne se parfuma jamais mais fit une consommation particulièrement abondante d’Eau de Cologne.

Si la toilette de l’Empereur était centrée autour de sa superbe athénienne, elle consistait également en des bains quotidiens dont l’eau très chaude emplissait de vapeur, à la manière des bains arabes, les pièces dévolues à cet usage. Madame de Rémusat (1780 – 1821), dame du palais auprès de Joséphine de Beauharnais (1763 – 1814), raconte dans ses Mémoires que l’Empereur, une fois lavé, « faisait de telles inondations [d’Eau de Cologne] sur sa personne qu’il en usait jusqu’à 60 rouleaux par mois » (les « rouleaux » étant le nom donné aux flacons de l’Eau Admirable de Farina).

Les Archives Nationales ont ainsi retrouvé une facture indiquant que pour le seul mois d’octobre 1808, il fut commandé 72 bouteilles d’Eau de Cologne ! Napoléon se faisait en effet généreusement verser de cette eau après sa toilette puis se frictionnait vigoureusement tout le corps à l’aide d’une brosse. Il attribuait à cette habitude – qu’il disait avoir rapportée d’Orient (comme peut-être ses longs bains chauds) – sa santé et la considérait comme des plus importantes. La petite histoire raconte qu’à la veille de chaque bataille décisive, il tenait à portée de main sur sa table de travail un des flacons verts de la maison Farina. Il attribuait à l’Eau de Cologne les mêmes qualités que l’on prête habituellement au café et, sur un mouchoir, il en faisait verser quelques gouttes qu’il portait à ses lèvres, puis à son fronts et ses tempes.

Vous aimez cet article ?

Tout comme Bonaparte, vous ne voulez pas être dérangé sans raison. Notre newsletter saura se faire discrète et vous permettra néanmoins de découvrir de nouvelles histoires et anecdotes, parfois peu connues du grand public.

Le manque cruel à Sainte-Hélène.

Cette fantastique consommation d’Eau de Cologne se heurta, lors de l’exil de l’Empereur, à l’absence notoire et néanmoins naturelle de parfumeur sur cette île perdue au beau milieu de l’Atlantique. Emmanuel de Las Cases (1766 – 1842), secrétaire particulier de Bonaparte à Sainte-Hélène, ne manque jamais de rappeler aux lecteurs de ses Mémoires la constance et le courage de l’Empereur face à l’adversité. Dans le cas de cette Eau de Cologne, il témoigne de la « privation réelle » que ce fut pour Bonaparte d’en manquer. Il faut donc que cette privation ait été bien grande pour que Las Cases nous la rapporte en ces termes. Privation telle que Bonaparte ne put la tolérer davantage et pria le Mamelouk Ali de lui confectionner une Eau de Cologne, donnant ainsi naissance au seul souvenir olfactif que nous possédions aujourd’hui de Napoléon.