18 brumaire, an VII : Napoléon Bonaparte orchestre le coup d’État le plus lent de l’histoire de France.

Un empereur ne se fait ni seul, ni en un jour. À l’origine de son ascension sont une volonté de fer et un travail acharné, de la chance et le talent de bien s’entourer.

Notre jeune Corse est à l’aube de ses vingt ans lorsqu’est prise la Bastille en juillet 1789. À partir de ce moment charnière, tout s’enchaîne et sa carrière commence véritablement. En septembre 1793, il entre capitaine au siège de Toulon et en sort général en décembre. En 1796, le voici parti pour la campagne d’Italie. La France est alors une République, le première de son histoire. Scandée par différentes périodes, elle s’ouvre avec la Convention nationale – tristement célèbre pour son épisode de la Terreur – de 1792 à 1795. Une nouvelle constitution inaugure un nouveau volet : le Directoire, de 1795 à 1799. Ce régime se caractérise par un pouvoir exécutif divisé entre cinq directeurs, chefs du gouvernement et régulièrement renouvelés, entre lesquels sont répartis les ministres. Le législatif est confié à deux assemblées : le Conseil des Anciens – ancêtre du Sénat – et le Conseil des Cinq-Cents (comparable à notre Assemblée nationale). Ce système politique, qui a vocation à éviter la tyrannie, siège au palais du Luxembourg, à Paris.

C’est justement sous le Directoire que Napoléon amorce son ascension historique, profitant du contexte difficile dans lequel le gouvernement est embourbé. L’instabilité politique et les violences qui accompagnent la Révolution vont de pair avec un épuisant combat contre les coalitions européennes dirigées contre la République française aussi bien qu’une lutte acharnée, au sein même du pays, contre les Chouans, insurgés royalistes. La situation économique déjà déplorable ne s’arrange pas. Car si le Directoire s’attèle à poser les fondations d’un système financier solide, à assainir les finances, à rendre les impôts directs plus justes, ceux indirects se multiplient et augmentent considérablement. L’opinion publique retient surtout les réquisitions et emprunts forcés, les combats permanents et les tâtonnements qui ne le sont pas moins. Toutefois, les bases posées par le Directoire serviront le régime suivant, le Consulat, avec à sa tête Napoléon Bonaparte.

Le général déserteur : Napoléon de l’Égypte à Paris

Ce sont bien les récriminations contre le Directoire et de sérieux revers militaires sur les fronts allemand, italien et suisse qui créent la chance dont Bonaparte sait se saisir. Considéré comme le héros de la campagne d’Italie, le général à qui tout réussit est depuis mai 1798 en Égypte. En juillet, la bataille des Pyramides assoit le prestige du général tandis que l’amiral Nelson coule ses rêves d’Orient le 1er août dans la rade d’Aboukir : la flotte française est anéantie. D’autres victoires – aussi que d’autres défaites – l’attendent encore, jusqu’à la victorieuse bataille (terrestre) d’Aboukir le 25 juillet 1799.

À l’issue de cette dernière, des nouvelles de la situation politique française lui parviennent ; elles sont loin d’être réjouissantes. Les conquêtes italiennes qu’il a si hautement mises en scène dans une propagande léchée sont perdues et d’autres semblent sur le point de l’être. Bien conscient que sa réputation flatteuse de général victorieux et pacificateur est toujours bien vivante en France, soigneusement entretenue par son frère Lucien (député aux Conseil des Cinq-Cents), le général Bonaparte prend la décision de rentrer en France, sans en avoir reçu l’ordre. En un mot comme en cent : il déserte, un choix de bon goût, assorti au paysage d’Afrique du nord.

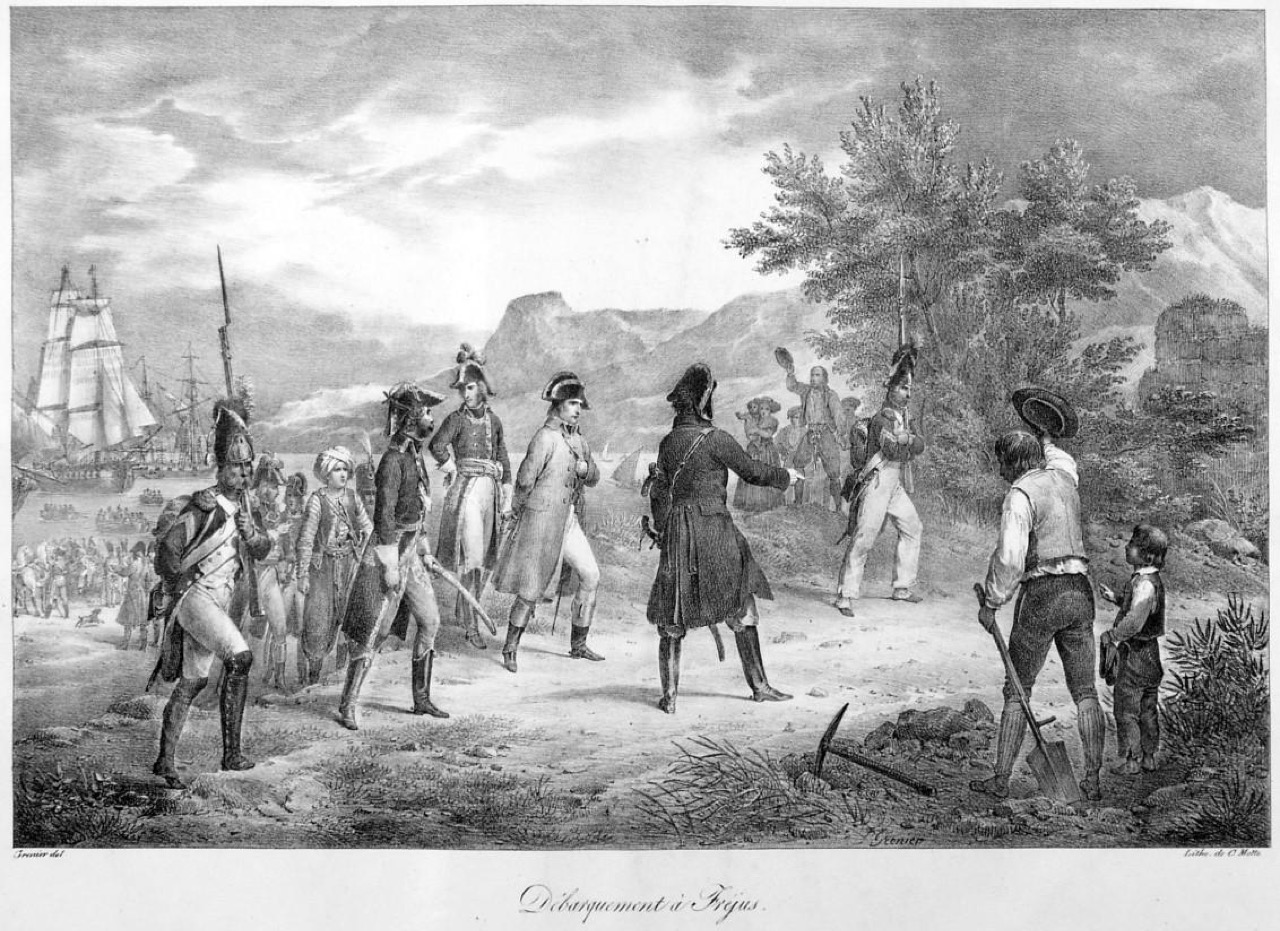

Cerné par les Britanniques, il parvient pourtant à filer à l’anglaise, emmenant avec lui le chef d’état-major Louis-Alexandre Berthier, le général Joachim Murat, le général de brigade Auguste-Frédéric Viesse de Marmont, le général de division Jean Lannes et le chef de bataillon et chef de brigade Géraud-Christophe-Michel Duroc. Il n’oublie pas non plus le mathématicien Gaspard Monge, le chimiste Claude-Louis Berthollet et le grand narrateur de ses aventures, l’écrivain Dominique-Vivant Denon. Ce bel équipage parvient le 8 octobre au soir à Fréjus ; Bonaparte et Berthier partent sans délai pour Paris.

Retour triomphal

Entre-temps, la situation militaire française s’était rétablie, mais le Directoire n’est pas en odeur de sainteté et il ne manquait plus que l’arrivée surprise du général pour jeter de l’huile sur le feu. Car tout le long du chemin qui le mène à Paris, le déserteur est acclamé et accueilli en sauveur (pour ne pas dire en roi). Alors que ses supérieurs devraient, a minima, hausser le ton, la nouvelle de son éclatante victoire à Aboukir parvient à Paris avant lui et fait la une des journaux. Bonaparte qui s’était impatienté durant la traversée de la Méditerranée, inquiet d’arriver trop tard et de manquer sa chance, n’aurait pu entrer dans la capitale sous de meilleurs auspices. Il apparaît désormais à l’opinion publique comme l’homme providentiel.

C’était la première fois, depuis la Révolution, qu’on entendait un nom propre dans toutes les bouches. Jusqu’alors on disait : l’Assemblée nationale constituante a fait telle chose, le peuple, la Convention ; maintenant, on ne parlait plus que de cet homme qui devait se mettre à la place de tous, et rendre l’espèce humaine anonyme.

Madame de Staël, Considérations sur les principaux événements de la Révolution française, tome 2, 1817, p. 8.

Préparation du coup d’État

Certes, Napoléon Bonaparte est acclamé, mais la clameur n’est pas unanime. Ce qui marque pourtant ce retour triomphal ce sont les suffrages qu’il remporte dans tous les camps politiques. Des royalistes aux Jacobins, il trouve des partisans qui voient en lui ce qu’ils ont envie de voir, car pour le général une seule chose est claire : il doit absolument maintenir le flou sur ses intentions politiques. Si désormais il voit le pouvoir se mettre à sa portée, il a parfaitement conscience que le seul moyen de faire tomber le Directoire est d’avoir recours à un coup d’État qui serait soutenu par l’opinion publique. Il s’agit de bafouer l’autorité politique représentative du peuple avec l’aval de ce dernier, composer un coup d’État « civil » en quelque sorte. Pour ce faire, il doit s’attacher des alliances nécessaires sans les dévoiler, laisser entendre à chaque camp qu’il pourrait être son allié. Mais la plupart des choix sont vite écarter. Son ancien mentor Paul Barras, directeur de la République, est trop associé aux régimes précédents, les Jacobins trop impopulaires. Reste Emmanuel-Joseph Sieyès (1748 – 1836), dit l’abbé Sieyès, forte personnalité dont il est aisé de pressentir les réactions épidermiques au contact de l’égo de Bonaparte.

Toutefois, Sieyès et Lucien Bonaparte ont rédigé durant l’été un projet de constitution, ce qui joue en faveur de l’ambition « civile » de la prise de pouvoir par Bonaparte. Si les deux personnages se regardent en chien de faïence, ils se savent mutuellement utiles et c’est ainsi que le coup d’État du 18 brumaire porte les deux hommes au pouvoir.

Le 18 brumaire an VII, l’autre nom du 9 novembre 1799

Si l’on retient le 18, il faudrait aussi tenir compte du 19 brumaire car ce coup d’État prend étonnement son temps ! Ce sont ainsi deux jours qui sont nécessaires pour renverser le Directoire. Le coup est peut-être le terme le moins approprié pour décrire cet évènement historique, et le mot « piège » lui serait sans doute préférable.

Deux volets organisent la destitution du régime en place. D’abord, le 18 est organisé le déplacements des assemblées représentatives de Paris vers Saint-Cloud. Afin de justifier cette disposition exceptionnelle (et légale), les organisateurs du coup arguent qu’un projet d’attentat ourdi contre les députés vient d’être mis au jour. Éloigner de Paris les représentants de l’État sont isolés pour que leur protection soit mieux assurée par les troupes militaires à la tête desquelles est Bonaparte. Le 19, à Saint-Cloud, les députés sont lourdement encouragés à voter le changement de régime, mais certains s’y refusent, devinant la véritable raison de la présence des militaires. Bonaparte intervient avec un discours si empoté et maladroit, que même Louis Antoine Bourrienne (1769 – 1834), son ami et partisan, l’invite à sortir de la salle où siègent les députés furieux.

Les tractations houleuses s’étirent ainsi sur deux jours et c’est au soir du 19 que Lucien Bonaparte, à la tête de la présidence du Conseil des Cinq-Cents, déclare la chambre légalement constituée. Le lendemain, le pouvoir directorial est confié à trois consuls provisoires : Bonaparte est le premier et le restera, puis viennent Sieyès et Roger Ducos (1747 – 1816).

Le Consulat est officiellement installé le 1er janvier 1800 (11 nivôse an VIII). Il a à sa tête le Premier Consul Napoléon Bonaparte, le Deuxième consul, Jean-Jacques-Régis de Cambacérès (1753 – 1824) et le Troisième consul, Charles-François Lebrun (1739 – 1824). Ce sont trois sensibilités politiques différentes qui ambitionnent le retour à une cohésion et une entente nationale. Toutefois, ce nouveau triumvirat n’est pas du goût de tout le monde, mais qu’importe : pour les années à venir, c’est désormais avec Napoléon qu’il faudra compter.

Vous aimez cet article ?

Tout comme Bonaparte, vous ne voulez pas être dérangé sans raison. Notre newsletter saura se faire discrète et vous permettra néanmoins de découvrir de nouvelles histoires et anecdotes, parfois peu connues du grand public.

Félicitations !

Vous êtes désormais inscrit à notre newsletter.

Marielle Brie de Lagerac

Marielle Brie de Lagerac est historienne de l’art pour le marché de l’art et l'auteure du blog « L'Art de l'Objet ».